Форум Биатлонных Прогнозистов

ТУРНИР "ДЕНЬ ПОБЕДЫ - 76 лет">Вместе с народом.Футбол и футболисты в годы Великой Отечественной Войны

Дядя Миша 08:40 24.04.2021

Друзья!В этой теме будут выкладываться материалы,посвященные футболу и футболистам в годы страшнейшего испытания для нашей великой страны СССР,а так же материалы про послевоенный период,вплоть до распада СССР.

Дядя Миша 08:52 24.04.2021

Помним!

В годы Великой Отечественной войны советские футболисты наравне со всеми защищали родину, а где-то продолжали играть в футбол.

Доиграли после Победы.

Когда 22 июня фашистская Германия напала на СССР, в чемпионате страны был сыгран 71 матч. Затем состоялись ещё два поединка, и на этом проведение чемпионата Советского Союза по футболу решено было прекратить, поскольку несколько городов, представленных в аналоге современной Премьер-Лиги (тогда она называлась группа «А»), оказались под ударами врага.

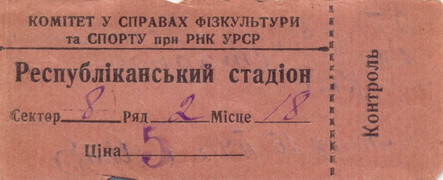

В первую очередь это касалось Украины и Белоруссии, подвергавшихся серьёзным бомбардировкам с воздуха. В Киеве, например, так и не состоялся намеченный на 22 июня спортивный праздник, посвящённый открытию республиканского стадиона имени Хрущёва. Его венцом должен был стать матч на первенство СССР между местным «Динамо» и ЦДКА.

Праздник провели уже после войны – 25 июня 1944 года. Причём билеты, приобретённые тремя годами ранее, были действительны. В присутствии 50 000 зрителей объективно более слабые динамовцы получили от москвичей четыре безответных мяча. А сам матч носил статус товарищеского.

А вот сталинградский «Трактор» провёл-таки 24 июня 1941 года поединок в Донецке с местным «Стахановцем», но ближе к концу игры на окраине города раздалась артиллерийская канонада – это зенитчики встретили шквальным огнем приближающуюся эскадрилью немецких самолетов…

Футбол без пауз

В годы Великой Отечественной войны первенство СССР не проводилось. А самыми крупными футбольными состязаниями того периода являлись чемпионаты Москвы. Первый из них попытались организовать сразу после того, как распалось национальное первенство. Однако довести его до конца не удалось, поскольку осенью 1941 года немцы подошли к Можайску, а 16 октября в столице было введено осадное положение. Это произошло как раз в тот день, когда должна была состояться ключевая игра между «Динамо» и «Торпедо».

В апреле 1942 года, когда враг был отброшен от стен Москвы, столичные команды стартовали в новом чемпионате города, а помимо него был разыгран Кубок. Победителем весеннего турнира стало «Динамо», кубок достался «Спартаку», одолевшему в финале бело-голубых — 2:0. «Спартак» же стал триумфатором осеннего чемпионата.

В 1943 и 1944 годах первенство столицы проводилось в два круга. Сначала его выиграл ЦДКА, а затем – «Торпедо». В те годы черно-белые представляли грозную силу в основном благодаря своему нападению, которое возглавлял блистательный форвард Александр Пономарёв, 100-летие со дня рождения которого отмечалось совсем недавно. Самым же запоминающимся матчем военных лет считается финальная игра за Кубок Москвы 1943 года с участием ЦДКА и «Торпедо». Победу в дополнительное время встречи со счётом 6:4 праздновали «автозаводцы». Через год торпедовцы сохранили у себя этот приз, одолев в финале «Динамо» – 5:4.

Шок для врага.

Летом 1942 года два футбольных матча состоялись в блокированном врагами Ленинграде. Это решение было принято еще ранней весной, но на организацию игр ушло несколько месяцев. Сначала долго собирали по защищавшим город частям бывших футболистов, многие из которых уже пали смертью храбрых. А затем оставшиеся в живых тщательно готовились к игре: не хотелось ударить в грязь лицом перед болельщиками. Но как готовиться, если от слабости, вызванной постоянным голодом, порой было трудно ходить?

Тренировались два раза в неделю – чаще не могли выдержать физически. Но матчи 30 июня и 7 июля между питерским «Динамо» и сборной Ленинграда всё же состоялись. Зрители плотной толпой окружили футбольное поле, поскольку деревянные трибуны стадиона имени Ленина спасавшиеся зимой от холода ленинградцы разобрали на дрова. Репортаж об этом матче транслировался прямо на передовую, и немцы были шокированы тем, что голодающие жители осаждённого города могли играть в футбол. Ну а нашим бойцам это известие прибавило силы духа. Второй матч, о котором сообщали расклеенные по городу афиши, прервал артобстрел…

«Матчем возрождения» назвали игру, прошедшую в начале мая 1943 года в разрушенном Сталинграде. В нём встретились сборная удержавших город воинских частей, выступавшая под флагом сталинградского «Динамо», и специально прилетевший из Москвы «Спартак». В пригородной Бекетовке (ныне – часть Волгограда) с трудом подготовили поле, расчистив его от обломков и засыпав образовавшиеся после обстрелов и бомбежек воронки. Умудрились уложиться в несколько дней. На игру же собралось порядка десяти тысяч человек – преимущественно солдат и офицеров, поскольку мирные жители только начинали возвращаться в Сталинград.

Футболисты на линии огня.

Нельзя объять необъятное. Эта фраза обязательно придёт на ум, когда попробуешь составить хотя бы приблизительный список футболистов, участвовавших в Великой Отечественной войне и внесших свой вклад в достижение Великой Победы. Ведь на священную борьбу с врагом поднялась вся страна.

Команда ленинградского «Спартака» в полном составе добровольно записалась в ряды Красной Армии. В обороне Ленинграда принимали участие их земляки из «Динамо». Футболисты ЦДКА во время войны несли гарнизонную службу – охраняли Наркомат обороны, генеральный штаб, эвакуированные из оккупированных немецкими войсками районов государственные ценности.

В столице, в 7-м полку МВД, служили многие футболисты московского «Динамо», включая Константина Ивановича Бескова, – несли патрульную службу в городе. Большинство футболистов ленинградского «Зенита» были эвакуированы в Казань вместе с оптическим заводом города и работали на этом предприятии по 10-12 часов в сутки. Футболисты московского «Торпедо», само собой, трудились на родном для команды автозаводе ЗиС.

Погиб за несколько дней до окончания военных действий один из лучших левых защитников 1930-х годов одессит Михаил Волин. В конце 1942 года под Сталинградом пал смертью храбрых первым забивший пять мячей в одном матче ленинградский форвард Евгений Шелагин.

Занимавшийся до войны футболом, но не успевший поиграть на уровне команды мастеров знаменитый защитник ЦДКА и сборной СССР Юрий Нырков, будучи 17-летним пареньком, участвовал в строительстве оборонительных сооружений под Москвой, затем обучался в танковом училище и с 1943 года был командиром артиллерийской самоходной установки. Закончил войну в Берлине, играл за одну из частей группы советских войск в Германии, где был в 1946 году замечен приехавшим вместе с ЦДКА Анатолием Тарасовым. Завершив спортивную карьеру, Нырков окончил Академию бронетанковых войск, дослужился до звания генерал-майора и занимал должность начальника управления кадров ГУ Генштаба СССР.

В 1943 году 18-летним юношей ушёл на фронт Николай Николаевич Сенюков – будущий защитник московского «Торпедо». Сначала он служил в пешей разведке, охотился за «языками» в немецком тылу, а затем вёл разведку на танках и бронетранспортерах в 1-й гвардейской танковой армии. На Висле был ранен, но в тыл для излечения попросил его не отправлять. Отлежался несколько дней в полевом госпитале и снова в бой. Гвардии старшина Николай Сенюков был награжден орденами Славы III степени и Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Известнейший вратарь ленинградского «Динамо» довоенной поры, а затем популярный комментатор Виктор Набутов служил в погранвойсках и во время блокады защищал родной город — дрался на «пятачке», именуемом Невская Дубровка. Еще один ленинградский вратарь, игравший некогда за сборную СССР, Георгий Шорец воевал на втором «пятачке» — ораниенбаумском. Выбежав под обстрел, чтобы помочь пожилой женщине добраться до бомбоубежища, погиб на Невском проспекте милиционер Пётр Сычёв – центральный полузащитник команды мастеров ленинградского «Динамо».

В мае 1942 года ушёл добровольцем на фронт 18-летний воспитанник московской команды «Старт», будущий форвард столичного «Динамо», участник знаменитого турне бело-голубых по Великобритании Владимир Савдунин. На войне он был разведчиком танковой бригады, награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны первой и второй степени, получил три ранения, а после победы сыграл за «Динамо» 216 матчей и забил 70 мячей. Завершил войну в Берлине гвардии старшина, кавалер ордена Славы Владислав Жмельков – великолепный вратарь московского «Спартака» 1930-х годов.

И это только наиболее яркие примеры. А сколько не самых известных ныне футболистов клубов довоенной советской высшей лиги ушли на фронт и сражались наравне с остальными! Многие, увы, так и не вернулись к мирной жизни…

Не обошла стороной война и спортивных журналистов. Основоположник советской футбольной статистики Константин Сергеевич Есенин попал на фронт со студенческой скамьи, освобождал Ленинград от блокады и даже был объявлен погибшим: в 1942 году, когда его батальон поднялся в атаку, рядом с Константином Сергеевичем разорвалась мина. После боя сына великого русского поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх не нашли, а оказалось, что его, тяжелораненого, в бессознательном состоянии доставила в госпиталь медсестра соседней части. О трёх орденах Красной Звезды, полученных на войне, Константин Сергеевич потом шутливо говорил: «Это мой военный хет-трик»…

Не будем забывать и о футбольных судьях. Арбитр Александр Меньшиков в годы войны командовал взводом автоматчиков, пять раз был ранен. Его коллега по судейскому корпусу Николай Шишов заведовал минометной батареей и получил два ранения. В бронетранспортёр ещё одного довоенного футбольного арбитра, Льва Саркисова, попал снаряд, и капитан Саркисов чудом выжил…

«Жизнь продолжается, уже играют в футбол».

Эта фраза принадлежит одному из персонажей популярного советского кинофильма «Зелёный фургон». Любимая народом игра действительно стала главным символом мирного довоенного бытия. Не случайно же пик любви к футболу в нашей стране пришёлся на вторую половину 1940-х, когда трибуны буквально ломились от десятков тысяч зрителей, а миллионы людей, которые не могли попасть на стадион, слушали по вечерам захватывающие радиорепортажи легендарного комментатора Вадима Синявского.

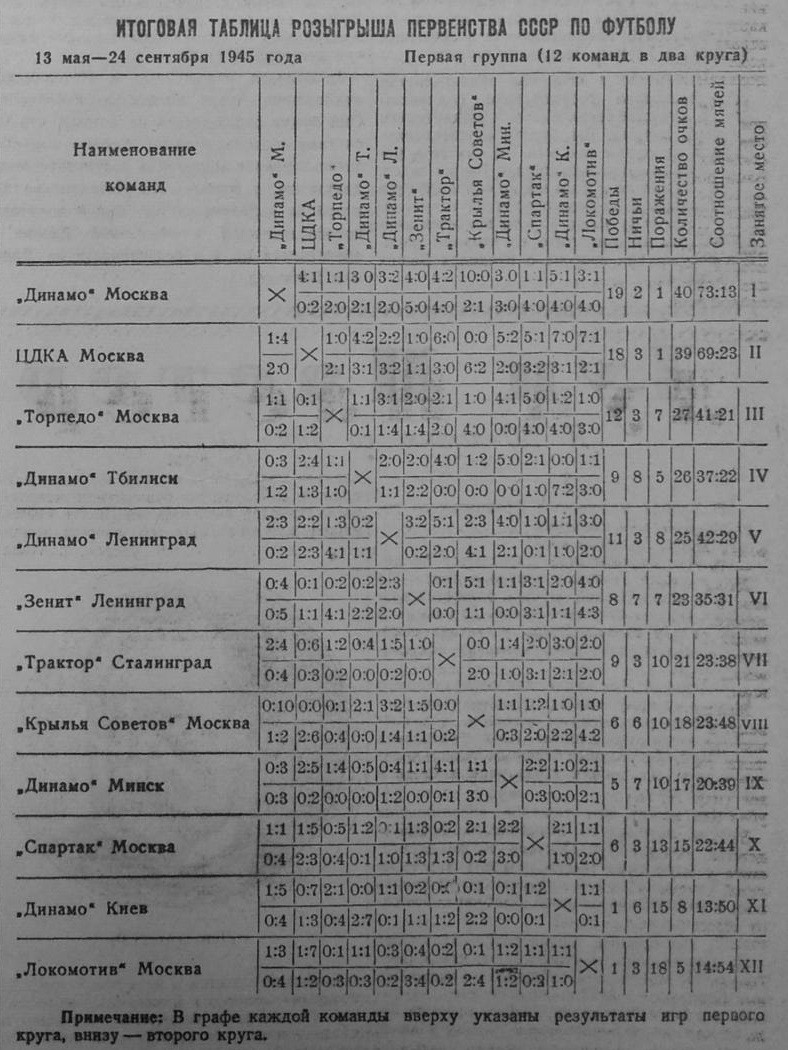

В 1944 году, когда немцы были изгнаны к границам нашей страны, возобновился розыгрыш Кубка СССР. Его победителем стал ленинградский «Зенит», одолевший 28 августа на московском стадионе «Динамо» ЦДКА – 2:1. Ту игру посетили 50 000 болельщиков. Ну а 13 мая 1945 года, спустя пять дней после подписания акта о капитуляции фашистской Германии, в двух городах Советского Союза – Тбилиси и Киеве – был поднят флаг 7-го первенства СССР по футболу. В нём сыграли 12 команд, а чемпионский титул достался московскому «Динамо», на одно очко опередившему ЦДКА…

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы факты истории, 9 мая — День Победы — остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в тоже время светлым праздником.

Мы помним ваш подвиг, дорогие наши отцы, деды, прадеды и спешим ещё раз сказать вам спасибо за то, что вы сделали.

С наступающим Днём Победы, уважаемые ветераны!

Дядя Миша 09:03 24.04.2021

ВРАГ У ВОРОТ. 4 ГЛАВНЫХ МАТЧА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

:focal(2287x479:2289x477)/origin-imgresizer.eurosport.com/2015/05/09/1496657-31930285-2560-1440.jpg)

БЛОКАДНЫЙ МАТЧ.

31 мая 1942 года

Санкт-Петербург, стадион «Динамо»

Одна из самых страшных страниц в истории войны – вымирание блокадного Ленинграда. Чтобы выбить из памяти горожан холодную зиму 1941 года, унесшую сотни тысяч жизней, Военный совет Ленинградского фронта разработал комплекс мероприятий для сплочения народного духа. И одним из них оказался футбол. А теперь попробуйте представить, каково это: искать спортсменов в городе голодных изнеможенных людей. Сборной металлического завода (команде-праотце «Зенита») пришлось даже занимать игрока у «Динамо» – спортсмены тоже могут быть бессильными.

Участники блокадного матча признавались: «Мы играли без перерыва, потому что понимали: если остановимся, то больше не поднимемся». Выбивать мяч в аут категорически запрещалось – на кромке поля росла картошка. Игру пришлось проводить на стадионе старейшего клуба «Динамо», потому что деревянный «Петровский» разобрали на дрова, а другого варианта в городе просто не было – везде либо воронки, либо огороды.

По легенде, прямой репортаж со стадиона вели на русском и немецком языках – специально назло врагу. Но, как позже рассказывал комментатор и телеведущий Кирилл Набутов, сын участника того матча Виктора Набутова, прямой репортаж был никак невозможен – немецкая разведка могла перехватить сигнал и тут же ударить с воздуха по месту скопления людей. А о матче уже рассказали на следующий день по фронтовому радио, взбодрив отчаянных советских солдат посланием: «Город жив».

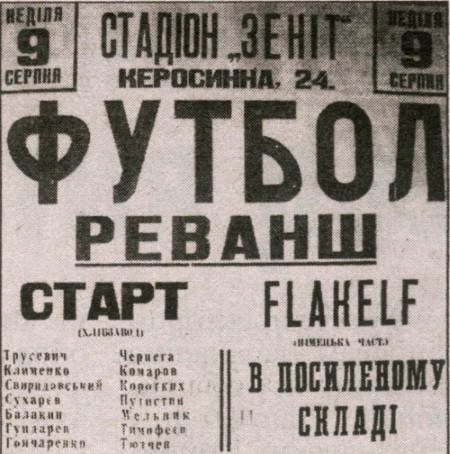

МАТЧ СМЕРТИ

«Старт» Киев – «Флакэльф» Германия (5:3)

Киев, стадион «Зенит»

9 августа 1942 года

Если в современном информационном пространстве докопаться до истины почти невозможно, то что говорить о событиях 70-летней давности, когда фильтры цензуры и пропаганды искажали быт до неузнаваемости. Легенда о «матче смерти», ставшая одой храбрости советским людям, со временем обросла новыми версиями, фактами и подробностями, и сегодня уже не выглядит так бравурно, как раньше.

«Матч смерти» (так окрестил встречу советский писатель Лев Кассиль) проходил между сборной киевского хлебозавода и командой немецких частей, оккупировавших город. По официальной версии «Старт» в день игры столкнулся с невероятным судейским произволом, агрессивной игрой немецких костоломов, да и вообще – все складывалось против наших. Футболистам обещали расправу в случае победы, но они не испугались угрозы, поставили во главе спортивный принцип, выиграли и пали смертью храбрых.

С этого момента начинаются расхождения. По одной версии, жертвами немцев стали 6 человек. По другой – четверо. А причиной казни, которая, кстати, настигла игроков гораздо позже, была вовсе не футбольная победа, а то ли попытка диверсии – участие в сопротивлении, то ли неудачная биография: часть игроков «Старта» состояла в обществе «Динамо», спортивной структуре комиссаров НКВД.

Некоторые источники и вовсе сомневаются в подвиге, задаваясь вопросом: какой нормальный гражданин будет играть в футбол с агрессором-оккупантом? Только тот, кто принял его режим. Встречи (как ни странно, их было много) проходили в товарищеском формате – об этом свидетельствуют фотографии с обнимающимися участниками игры. Получается, «Старт» – это не команда героев, а команда предателей? Вопросов в этой истории больше, чем ответов, а истина, как обычно, прячется где-то посередине. И как она выглядит – никто никогда не узнает.

МАТЧ НА РУИНАХ.

2 мая 1943 года

Волгоград, стадион «Азот»

2 февраля 1943 года сталинградцы обрадовались разгрому врага и коренному перелому в войне, а спустя всего лишь 3 месяца на расчищенном от осколков снарядов поле в городе состоялся полноценный футбольный матч, который собрал свыше 10 тысяч зрителей. «Все самое страшное позади. Город возвращается к нормальной жизни», – под этот лозунг военные начальники привезли в Сталинград московский «Спартак» – лучшую команду Союза того времени.

Сенсационная победа собранного по крупицам «Динамо» воспринималась символично. Сталинград выстоял – выстояли и динамовцы. «Спартак» был повержен единственной результативной контратакой, а голкипер хозяев Василий Ефремов, получивший перед матчем медаль «За отвагу», играл на непередаваемом кураже и тащил абсолютно все. Свой миф выдумали и для этой игры – поговаривали, что футбольный мяч был выброшен на поле с самолета-бомбардировщика. Это, конечно, оказалось забавной присказкой.

Британская газета Times назвала оперативную организацию матча «вторым чудом Сталинграда»: «Если русские могут играть в футбол этом городе, значит, они видят хорошее будущее». Игра получила колоссальное социальное значение, подняв боевой дух не только в полуразрушенном городе, но и на всей линии фронта. В 1943 году война начала отступать с территории воодушевленного Советского Союза.

ФИНАЛ КУБКА СССР.

27 августа 1944 года

Москва, стадион «Динамо»

После 5 лет застоя Кубок Советского Союза вернулся на спортивную орбиту – в 1944 году это соревнование заменило болельщикам чемпионат СССР, для проведения которого еще не хватало ресурсов – ни человеческих, ни физических, ни материальных. Финал Кубка в охваченной войной стране собрал в Москве 70 тысяч зрителей – фантастическое и недостижимое число даже по меркам современности.

Питерский «Зенит» сенсационно выбивал фаворитов на каждой стадии турнира, а в финале одержал победу над хозяевами с небольшим преимуществом. Этот случай стал первым, когда команда не из Москвы выиграла советский трофей. В год снятия блокады достижение казалось невероятно очаровательным событием.

Хотя игрокам «Зенита» с блокадой повезло гораздо больше, чем тем же питерским динамовцам – персонал команды с семьями покинул осажденный город на первом этапе в рамках эвакуации для работы на оптическом заводе в Казани. Впрочем, все это не помешало клубу насладиться победой, привезти домой Кубок и получить памятные медали «За оборону Ленинграда».

Дядя Миша 09:15 24.04.2021

Мифы и правда о "Матче смерти". Что стало с футболистами, победившими немцев?

9 августа 1942 года в оккупированном Киеве состоялся футбольный матч, позднее ставший известным как "матч смерти". Советские футболисты из команды "Старт" встретились с командой немецких ПВО и победили её. Через некоторое время после матча группа советских футболистов была арестована. Родилась даже легенда о том, что футболисты киевского "Динамо" победили немцев, после чего все футболисты были казнены. В действительности события развивались несколько иначе. Лайф выяснил подлинную историю "матча смерти" и судьбы всех его участников.

Вскоре после начала войны команда киевского "Динамо" оказалась разделена. Часть футболистов была организованно эвакуирована. Другая часть была призвана в армию. Отдельные спортсмены выбирались из Киева в частном порядке, и у кого-то это получилось.

Наступление немцев развивалось очень стремительно, и уже в сентябре 1941 года в Киевском котле оказалось несколько советских армий. Личный состав, не имея возможности прорвать окружение, сдавался в плен. Среди пленных оказалась и группа футболистов. Не только из "Динамо", но и ещё из нескольких клубов. За восьмерых из них ходатайствовали сотрудники киевской управы Штепа и Дубянский, после чего их отпустили.

Футбол в оккупации

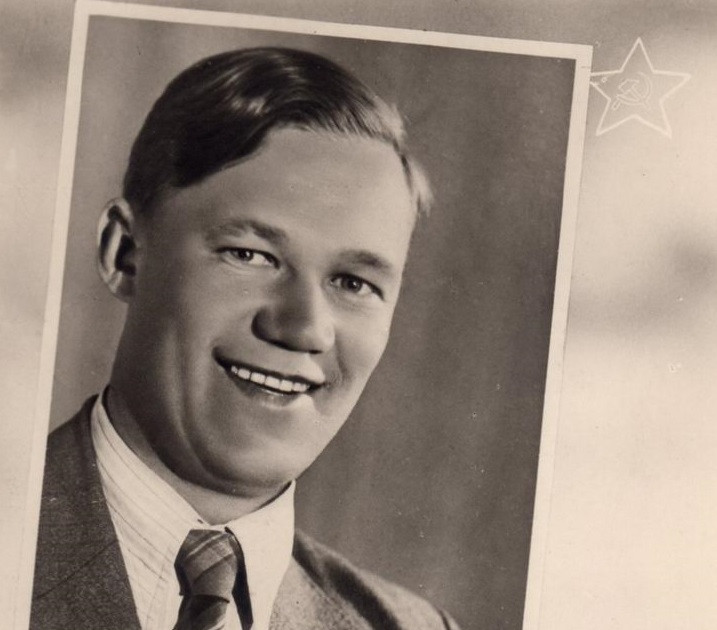

Вернувшиеся в Киев спортсмены устроились на работу, в основном по довоенным специальностям — поварами, водителями, рабочими и т.д. Так продолжалось несколько месяцев, пока директор местного хлебозавода Йозеф Кордик не узнал о присутствии в городе Николая Трусевича.

Кордик был родом из чешской Моравии, но до войны жил в Киеве. Ему удалось убедить немцев, что он не просто чех, а фольксдойче (то есть местный немец), благодаря чему он оказался в элитарном положении. Кордик был поклонником футбола и, узнав о присутствии в городе Трусевича (он был самым известным из оставшихся в Киеве футболистов) и других спортсменов, он пригласил их работать на хлебозавод с перспективой создания футбольной команды.

На хлебозавод перебралось девять человек, которые и составили ядро будущей команды. Позднее к ним присоединилось ещё несколько футболистов, не работавших на заводе, но желавших играть в футбол. Команда получила название "Старт". Кордик обратился в управу с ходатайством о выдаче формы и спортивного инвентаря и получил одобрение. Команде даже разрешили тренироваться на местном стадионе, который освободили от военнопленных.

Открытие сезона состоялось 7 июня 1942 года, когда "Старт" встретился с "Рухом" — другой киевской командой. Затем команда дважды встретилась с командами венгерских частей, со сборной венгерских частей, с украинской командой "Спорт", с немецкими артиллеристами и железнодорожниками. Во всех встречах она добилась убедительной победы. Все матчи, за исключением первого, прошли на стадионе "Зенит", переименованном в Украинский стадион.

6 августа состоялся первый матч с командой Flakelf (Flak — немецкая зенитная пушка, применявшаяся в частях ПВО). Команда была собрана в основном из числа зенитчиков и прочего персонала ПВО. "Старт" одержал победу со счётом 5:1. Через три дня состоялся матч-реванш, который и вошёл в историю как "матч смерти".

"Матч смерти"

9 августа на стадионе собралось несколько тысяч зрителей. Поддержать своих прибыли немецкие военные, было много военнослужащих люфтваффе, из-за чего позднее в СССР стали считать, что матч проводился с командой немецких лётчиков. На деле это были всё те же солдаты из ПВО, но усиленные хорошими спортсменами из числа аэродромного персонала. Билеты на матч продавались по 5 карбованцев.

Несмотря на усиление немецкого состава, советские спортсмены, в рядах которых было большое количество футболистов высокого уровня, одержали победу. Хотя матч начался не очень удачно и после первого тайма "Старт" уступал со счётом 2:1. Но советские игроки переломили ход игры и в итоге выиграли 5:3. После матча футболисты сфотографировались вместе и разошлись.

Всего на матч (согласно афишам и воспоминаниям уцелевших участников) было заявлено 15 футболистов. Самым известным из выходивших на поле был вратарь Николай Трусевич, отыгравший несколько сезонов за киевское "Динамо". На тот момент он работал на хлебозаводе. Вторым вратарём был заявлен другой голкипер киевского "Динамо" — Алексей Клименко. Он также работал на хлебозаводе, куда попал при помощи Трусевича.

Кроме того, в заявке на матч были: Михаил Свиридовский — капитан команды "Старт", бывший игрок киевских "Желдора" и "Динамо", но на момент начала войны уже не являвшийся действующим футболистом; Владимир Балакин, до войны выступавший за киевский "Локомотив"; Макар Гончаренко, бывший игрок "Динамо", в 1941 году выступавший за одесский "Спартак"; Павел Комаров, играл за "Динамо"; Фёдор Тютчев, бывший игрок "Динамо", к началу войны завершивший карьеру; Михаил Путистин, экс-футболист "Динамо", завершивший карьеру до войны. Все они работали на хлебозаводе.

Также в матче принимали участие: Василий Сухарев — игрок киевского "Локомотива", при немцах работал на железной дороге; Лев Гундарев, выступал за киевский "Локомотив", в оккупированном Киеве служил в полиции; Николай Коротких, бывший динамовец, выступавший в 1941 году за "Рот-Фронт", работал поваром в столовой городской управы.

Юрий Чернега, футболист дублирующего состава "Динамо", за основу не играл, при немцах работал в охране городской управы; Георгий Тимофеев, сыграл несколько матчей за "Динамо" в середине 30-х, но основным футболистом не был, завершил карьеру до начала войны, в оккупации работал инструктором по физподготовке в полиции.

Михаил Мельник, играл за киевский "Локомотив"; Иван Кузьменко, игрок киевского "Динамо", работал на хлебозаводе. Вопрос о его участии в "матче смерти" до конца не решён. Согласно сохранившимся афишам, в заявке его не было, но, по воспоминаниям выживших участников матча, на поле присутствовал и даже забил один из мячей.

Александр Ткаченко, бывший динамовец, в Киеве работал на немецкую разведку, предлагая кандидатуры для вербовки агентов. Нет ясности с тем, принимал ли он непосредственное участие именно в том памятном матче. В большинстве остальных матчей он играл в основном составе "Старта".

Аресты

16 августа "Старт" провёл последний матч против "Руха". А уже 18 августа начались аресты футболистов. Первыми были арестованы работавшие на хлебозаводе девять футболистов: Трусевич, Гончаренко, Балакин, Тютчев, Путистин, Комаров, Клименко, Свиридовский, Кузьменко. В начале сентября были арестованы Коротких и Ткаченко, несмотря на то что оба работали на немцев. Балакин вскоре был отпущен, а Тимофеева, Мельника, Чернегу и Сухарева немцы не тронули.

В советское время самой популярной версией о причинах ареста футболистов была месть со стороны немцев. Впервые эта версия была озвучена ещё в 1943 году в советской прессе. Затем её популяризовал известный писатель и большой поклонник футбола Лев Кассиль. В дальнейшем она стала общепринятой, и по мотивам этих событий написано несколько книг и снято немало художественных фильмов.

Однако не совсем понятно, почему футболистов не трогали достаточно долгое время после матча. И почему одних арестовали, а других нет?

Другой популярной версией, скорее даже городской легендой, была версия о подпольной деятельности игроков. Согласно ей, работавшие на хлебозаводе футболисты подсыпали битое стекло в хлеб, но были пойманы. Эта версия совсем уж невероятна, если учесть хотя бы тот факт, что ни один из футболистов не работал непосредственно в цехах (там работали в основном женщины), все спортсмены работали во дворе на погрузочных работах. К тому же эта версия не объясняет, почему вместе с ними были арестованы и те, кто на заводе не работал. Кроме того, ни один из переживших войну футболистов в своих воспоминаниях и интервью ни словом не обмолвился о битом стекле, а нацисты за такую диверсию без особых размышлений расстреляли бы всех подвернувшихся под руку, а не отправили в лагерь.

В действительности спортсмены стали жертвами доноса со стороны некоего Георгия Вячкиса, также известного под именем Жорж. Этот киевлянин литовского происхождения до войны был достаточно известным пловцом. А с приходом немцев начал работать на гестапо и заодно открыл ресторан для немцев.

Вячкис прекрасно знал довоенных футболистов "Динамо" и решил, по всей видимости, заработать несколько баллов в глазах немцев. Он сообщил в гестапо о том, что игроки "Старта" связаны с НКВД. Формально так и было. "Динамо" являлось ведомственной командой НКВД, некоторые футболисты даже имели звания, но это было скорее формальностью. В действительности в органах они обычно не служили. Тем не менее в гестапо разбираться не стали: раз команда НКВД — значит, и её игроки из НКВД. За всеми бывшими или действующими игроками "Динамо" вскоре пришли из гестапо. Именно этим и объясняется тот факт, что Мельника и Сухарева немцы не тронули, т.к. до войны они играли за "Локомотив". Через два дня из гестапо отпустили и Балакина, поскольку он также был игроком "Локомотива", а не "Динамо".

Избежать ареста удалось только Тимофееву и Чернеге. Формально Тимофеев тоже был динамовцем, но в основной состав не проходил и сыграл за них всего несколько игр в середине 30-х. По этой причине его могли не знать. Чернега числился в дубле "Динамо", но за основу не играл.

Гестаповцы требовали от арестованных признания в связях с советскими органами и шпионаже. Меньше всего повезло Коротких и Ткаченко. Коротких работал поваром в управе, но хуже всего, что при обыске у него дома нашли фотографию в форме НКВД (в начале 30-х он на протяжении двух лет действительно работал в НКВД) и партийный билет. Поэтому его начали допрашивать с особым пристрастием, и после одного из таких допросов он скончался, по всей видимости, не выдержав избиений. Ткаченко, вербовавший агентов для немецкой разведки, сразу же понял, что его ожидает, и попытался бежать, но был застрелен.

На остальных футболистов не удалось найти никакого компромата. Они провели почти месяц в гестапо, после чего были отправлены в Сырецкий концлагерь.

Дальнейшая судьба

Комендантом Сырецкого лагеря был Пауль Радомски — один из т.н. "старых бойцов", то есть людей, присоединившихся к нацистской партии ещё в первые годы существования. Радомски неплохо знал молодого Гейдриха, но, несмотря на связи и статус старого бойца, не сделал блестящей карьеры. Даже соратники считали его алкогольным дегенератом. Позднее он потерял пост коменданта лагеря из-за того, что напился до полной невменяемости и пытался расстрелять своего собственного адъютанта.

За нарушение дисциплины в лагере практиковались массовые расстрелы. В феврале 1943 года один из заключённых вступил в драку с охранником. Он был застрелен подоспевшими немцами, а с ним и четверо его товарищей. Разъярённый Радомски велел расстрелять в отместку 15 случайных заключённых из этой бригады. Всего в бригаде работало 45 человек, и немцы случайным образом выбрали каждого третьего и тут же расстреляли на глазах у остальных. В число этих 15 человек попали футболисты Трусевич, Клименко и Кузьменко.

Остальные пробыли в лагере ещё почти год. Первым убежал Тютчев, работавший в той же бригаде, которую расстреляли, но по счастливой случайности не попавший в число жертв. Затем групповой побег совершили ещё 16 заключённых, среди которых были футболисты Гончаренко и Свиридовский. Последним осенью 1943 года бежал Путистин. Комаров, как один из ценных заключённых, был отправлен в Германию, где работал на авиазаводе.

Дальнейшие судьбы уцелевших участников матча смерти сложились по-разному. Михаил Свиридовский вскоре после войны ненадолго вернулся к тренерской деятельности, став наставником киевской команды Дома офицеров. В 1964 году был награждён медалью "За боевые заслуги" за участие в том самом матче, который уже стал легендой в СССР. Скончался в 1973 году.

Владимир Балакин после войны некоторое время выступал за киевское "Динамо". После завершения карьеры стал известным детским тренером. Работал в киевской футбольной школе молодёжи. Среди его воспитанников — легендарный футболист и тренер Валерий Лобановский и знаменитый форвард "Динамо" Олег Базилевич. В 1964 году был награждён медалью "За боевые заслуги". Скончался в 1992 году.

Фёдор Тютчев после войны вернулся в Киев. В силу возраста уже не играл в футбол. Умер в 1959 году.

Василий Сухарев после войны перешёл в киевское "Динамо", за которое выступал несколько сезонов. После окончания карьеры работал детским тренером. Некоторое время возглавлял юношескую сборную Украинской ССР по футболу. В 1964 году был награждён медалью "За боевые заслуги". Точная дата смерти неизвестна.

Михаил Путистин после войны работал тренером киевского "Спартака". Затем работал с детскими и юношескими командами. В 1964 году был награждён медалью, однако так её и не получил. По одним данным, отказался сам, по другим, его награждение было отменено. Умер в Киеве в 1981 году.

Лев Гундарев после возвращения в Киев советских войск был задержан за службу в полиции и осуждён к 10 годам в исправительно-трудовых лагерях. Отбыл срок почти полностью, освободился в 1953 году. Остался жить в Казахской ССР, работал на одном из карагандинских стадионов. Позднее вернулся в Киев. Умер в 1994 году.

Павел Комаров был отправлен немцами в Германию, где работал на одном из заводов. После окончания войны отказался возвращаться в СССР и эмигрировал в Канаду, где и остался жить.

Макар Гончаренко после войны возобновил карьеру, выступал за киевское "Динамо", одесский "Черноморец" и херсонский "Спартак". После окончания карьеры работал тренером юношеских команд в киевском СКА. В 1964 году был награждён медалью "За боевые заслуги". Умер в 1997 году последним из всех участников "матча смерти".

Михаил Мельник после войны провёл три сезона за киевское "Динамо", после чего завершил карьеру. В 1964 году был награждён медалью. Скончался через пять лет после этого.

Юрий Чернега, работавший сначала в охране городской управы, а затем разнорабочим в немецкой телеграфной конторе, после прихода советских войск был задержан и осуждён на 10 лет. В 1947 году умер в Каргопольском лагере.

Георгий Тимофеев после возвращения советских войск работал администратором на киностудии. В конце 1944 года был арестован за работу инструктором по физподготовке в полиции, осуждён к 5 годам. Отбывал наказание в Карагандинском лагере. В 1949 году освобождён. Работал тренером детских и юношеских команд в Караганде, в 50-е вернулся в Киев. Умер в 1967 году.

Погибшие в Сырецком лагере футболисты в 1964 году были посмертно награждены медалью "За отвагу".

Автор:

Евгений Антонюк

Историк

https://life.ru/t/главное/1142550/mi...a_o_matchie_sm...

Дядя Миша 09:27 24.04.2021

Футболисты в годы Великой Отечественной войны.

В течение нескольких дней после начала военных действий на территории СССР футболисты ждали хоть какого-нибудь решения Всесоюзного комитета по физкультуре и спорту, а затем вместе с советскими гражданами встали на защиту своей Родины. Вот как вспоминал первые военные дни знаменитый советский футболист и тренер Валентин Николаев в своей книге «Я – из ЦДКА»: «В первые дни войны мы, футболисты ЦДКА, не беспокоились о своей судьбе, справедливо полагая, что нас вот-вот направят в действующую армию. Но время шло, начальство хранило молчание, и в команде началось брожение: как же так, враг рвётся вглубь страны, наши сверстники проливают кровь, сражаясь за Родину, а мы, закалённые спортом бойцы, бездействуем в тылу? Ну разве это справедливо?

Видео дня

Не сговариваясь друг с другом, писали рапорта с просьбами, а потом и с требованиями отправить нас на фронт. Тогда руководители Центрального дома Красной Армии, в адрес которых изливался весь наш гнев, вынуждены были объяснить, что где-то там, «наверху», принято решение непременно сохранить кадры лучших футболистов. Когда же и это не подействовало, игроков, имеющих офицерское звание, в приказном порядке направили вглубь страны заниматься эвакуацией музея и библиотеки ЦДКА, театра Красной Армии. Некоторых офицеров оставили для несения дежурства непосредственно в ЦДКА. Ну а нас, рядовых, откомандировали для прохождения службы в часть, расположенную поблизости, на Колхозной площади. Приказы, как известно, не оспариваются, а выполняются

В октябре сорок первого нашу часть передислоцировали в Арзамас, где мы несли караульную и патрульную службу. Но продолжалась наша «эвакуация» недолго – уже в декабре полк вернули в Москву, в свои казармы, к прежним объектам – НКО и Генштабу. Время от времени кто-то из нас вновь напоминал о себе начальству рапортом об отправке на фронт, но ответ был один: «Служите, где приказано!»

В марте 1942 года футболисты ЦДКА, имевшие среднее образование, были отправлены для краткосрочного обучения на военный факультет института физкультуры. По его окончании 16 игроков получили звание младшего лейтенанта, вследствие чего послевоенный ЦДКА стали называть «командой лейтенантов».

Игрокам команд, не относившихся к силовым ведомствам, повезло больше – они не были людьми подневольными. Так, игроки ленинградского «Спартака» в полном составе добровольно записались в ряды Красной Армии. Большинство игроков «Зенита» были эвакуированы в Казань вместе с оптическим заводом, который они представляли, и работали на этом предприятии по 10-12 часов в сутки. А вот ленинградских динамовцев призвали служить по ведомственному признаку – в милицию, и они принимали участие в обороне города.

Выбежав под обстрел, чтобы помочь пожилой женщине добраться до бомбоубежища, погиб на Невском проспекте милиционер Пётр Сычёв – центральный полузащитник команды мастеров ленинградского «Динамо». В танковом сражении под Сталинградом пал смертью храбрых Евгений Шелагин – нападающий ленинградского «Спартака», первый из наших футболистов, сумевший забить в одном матче высшей лиги пять мячей. Сложил голову на Северном Кавказе полузащитник сталинградского «Трактора» Георгий Иванов.

Будущему футболисту ЦДКА Юрию Ныркову в 1941 году было 16, и он играл за первую юношескую команду стадиона Юных пионеров. В 42-м его призвали и направили в Тамбовское артиллерийско-техническое училище. Через 10 месяцев командир взвода боепитания самоходной артиллерии младший техник-лейтенант Юрий Нырков принял боевое крещение на Калининском фронте. Ему довелось повоевать и на 1-м, и на 2-м, и на 3-м Украинских фронтах, а закончил он войну на 1-м Белорусском. Два боевых ордена заслужил – Отечественной войны I и II степеней.

Будущий динамовец Владимир Савдунин до войны играл в юношеской команде, а потом работал слесарем в гараже в Куйбышеве, куда была эвакуирована его семья. В 1942 году он поступил в Ярославское пехотное училище, служил в разведгруппе 50-й танковой бригады, был трижды серьёзно ранен, за свои подвиги получил два ордена Великой Отечественной войны 1-й степени и 2-й степени и два ордена Красной Звезды. В 1945 году, будучи комиссованным, он встретил у ворот стадиона Константина Бескова, с которым был знаком ещё до войны, и тот предложил ему сыграть за команду какой-то воинской части, а потом попробовать себя в «Динамо» — в матчах на первенство Москвы. Так Савдунин стал одним из самых известных футболистов первых послевоенных лет.

Схожая история у выступавшего за «Торпедо» крайнего нападающего Антонина Сочнева. До войны, совсем юным, он успел немного поиграть в футбол в Иваново, потом служил на Балтийском флоте — на линкоре «Марат» минёром, проходил обучение в Кронштадте, а 6 мая 1942 года принял участие в знаменитом футбольном матче в блокадном Ленинграде между командой Краснознаменного Балтийского флота и «Динамо». В 1944 году команда «части Лобанова», за которую играл Сочнев, стала обладателем Кубка Краснознаменного Балтийского флота. До самых последних дней жизни Антонин Николаевич бережно хранил фотографию, связанную с этим знаменательным событием.

Ну а после войны Сочнев, поиграв в таллинском «Динамо», попал в команду ВМФ, где его заметил тренер ЦДКА Борис Аркадьев. Однако в звёздной «армейской» команде Сочневу закрепиться не удалось, и в 1947 году он перешёл в московское «Торпедо», где стал обладателем Кубка СССР.

Дядя Миша 09:45 24.04.2021

Первые футбольные матчи в СССР после Великой Отечественной войны. Как это было.

76 лет назад стартовал первый послевоенный чемпионат страны.

16 сентября 1945 года

Феноменальная серия и четвёртое золото «Динамо»!

Для досрочного оформления чемпионского титула столичным бело-голубым требовалась победа над ленинградскими одноклубниками, и они её уверенно добились! «Золотые» очки под московским дождём хозяевам принесли точные удары Карцева и Бескова. Одержав 17-ю (семнадцатую!!!) подряд викторию, динамовцы установили рекорд на все времена: таких продолжительных победных серий ни до, ни после ни у кого не было. Состав триумфаторов в этой встрече был следующим: Хомич; Радикорский, Семичастный (капитан), Станкевич (Никульцев, 65); Блинков, Л.Соловьёв; Трофимов, Карцев, Бесков, Малявкин, С.Соловьёв. В следующем туре ЦДКА подпортит землякам статистику, выиграв — 2:0, но выше второго места подняться не сможет. В итоговой таблице сильнейшие коллективы того времени разделит одно очко.

3 июня

70 тысяч на «Динамо»

Спустя три недели после старта сезона открылся стадион «Динамо». Премьеру посетило 70 тысяч зрителей. «Год назад на этом же поле состоялась финальная встреча команд на розыгрыш кубка СССР, — напомнила газета «Смена». – Победителями вышли тогда футболисты «Зенита». И вот снова выходят на поле две сильнейших команды страны». Задачу хозяевам усложнило удаление Боброва: против пяти нападающих «Зенита» осталось «только» четыре форварда ЦДКА. Во втором тайме знаменитый судья Латышев уравнял составы, и за 15 минут до конца «армейцы» вырвали-таки победу. Единственный гол с подачи капитана Федотова забил лейтенант Демин. После трёх туров москвичи набрали 6 очков из 6 возможных, отгрузив соперникам 15 мячей.

19 мая

«Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси». Взлёт Боброва

Всеволод Бобров – вообще уникальная личность для нашего спорта: прославился сразу в двух дисциплинах – футболе и хоккее. В обеих неоднократно становился чемпионом и лучшим снайпером страны, был чемпионом мира, Европы и Олимпийских игр в «шайбе». Легенда!

Поэт Евгений Евтушенко писал о нём: «Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси». Знаменитый футбольный историк Аксель Вартанян свидетельствует: «Бобров не вошёл, а ворвался в большой футбол. Это была стихия — ураган, тайфун, сметавший все препятствия на своём пути. Уже в первом матче, выйдя на замену незадолго до его завершения, Бобров успел забить два гола в ворота «Локомотива». Он стал самым результативным игроком первого послевоенного чемпионата, забив в 21-м матче 24 мяча. Во втором круге в одиннадцати играх подряд не уходил он с поля без гола. А ведь и в трёх первых матчах 1946 года забил голы этот феноменальный форвард и установил тем самым выдающийся рекорд: ни одному футболисту, кроме Боброва, не удалось в чемпионатах СССР забить голы в 14 матчах подряд. Вот какие звёзды заблистали на нашем послевоенном футбольном небосклоне!».

Первое дерби сезона. ЦДКА разнёс «Локомотив» — 7:1

И только 19-го числа дошла очередь до матчей первого тура. В Москве сезон открыли футболисты «Локомотива» и ЦДКА (прародитель современного ЦСКА тогда назывался Центральным домом Красной Армии имени М.В.Фрунзе). Упорной борьбы не вышло: игра прошла, что называется, в одни ворота. Лишь при счёте 0:6 номинальные хозяева стадиона «Сталинец» отквитали один мяч с пенальти. Итог – 7:1 в пользу «армейцев» во главе с легендарным Борисом Аркадьевым. По дублю сделали капитан Федотов и младший техник-лейтенант Бобров. Григорий Иванович, который защищал цвета клуба с довоенных 1930-х, настреляет в том сезоне 14 голов в 16 играх. Всеволод Михайлович пойдёт ещё дальше и с 24 голами выиграет гонку бомбардиров чемпионата!

14 мая

На следующий день состоялась всего одна игра чемпионате, и та… из 10-го тура. И снова в грузинской столице. Первый матч минского «Динамо» и «Зенита» состоялся на нейтральном поле в присутствии 8 тысяч зрителей и завершился ничьей. На гол ленинградца Сальникова в середине первого тайма минчане ответили мячом Курнева в начале второго.

13 мая

На стартовую игру в Киеве вышли три участника «Матча смерти»

Вторая игра состоялась в украинской столице, где произошёл, пожалуй, самый известный матч ВОВ – так называемый «Матч смерти». На самом деле местный «Старт» почти всё лето 1942-го соперничал (с успехом) с различными воинскими командами оккупационных сил, но в литературе и кинематографе были увековечены два противоборства со сборной немецких солдат и офицеров противовоздушной обороны под названием Flakelf. Второе из них (09.08.1942) и вошло в историю как «Матч смерти». Согласно легенде, киевляне отказались «сдать» игру противнику, за что впоследствии некоторые из них были отправлены в концлагерь, а некоторые расстреляны. Из того легендарного «Старта» на первый матч сезона-1945 вышли трое — Владимир Балакин, Василий Сухарев и Макар Гончаренко.

Отличный шанс вывести хозяев вперёд на 28-й минуте упустил киевлянин Васильев, не реализовавший пенальти. Вот как эмоционально отразила этот эпизод местная газета «Сталинское время»: «На 15-й мин. на штрафной площадке „Локомотива“ разыгралась захватывающая внимание зрителей схватка. Динамовцы проводили удачную комбинацию. Вратарь выбежал из ворот. Кто-то из игроков в самый критический момент оказался на его месте и сильным ударом руки отбил мяч, посланный в незащищённые ворота. Судья назначил 11-метровый удар, но динамовец Д. Васильев послал мяч в руки вратаря».

А вот «железнодорожник» Лысов после перерыва соперника не простил. Примечательно, что до войны Сергей Иванович (1915 года рождения) защищал цвета как раз таки киевского «Динамо». «Своим», получается, забил. Ещё одно любопытное пересечение: братья Серовы вышли друг против друга: Иван – за Киев, Алексей – за «Локомотив». Первый и сравнял счёт в матче за 20 минут до конца, принеся своей команде первое «послевоенное» очко.

Первые голы чемпионата были забиты в Тбилиси

В первый игровой день, 13 мая 1945 года, состоялось две встречи… 8-го тура: «Динамо» (Тбилиси) – «Динамо» (Ленинград) и «Динамо» (Киев) – «Локомотив». А поскольку тбилисский матч начинался раньше киевского на 4 часа (14:00 — 18:00 по Москве), в нём и случился первый «послевоенный» гол чемпионата. И первый же дубль. Его автором в присутствии 30 тысяч зрителей на стадионе имени Берии (на тот момент – народный комиссар внутренних дел СССР) стал уроженец Баку, полузащитник Виктор Панюков (доиграет за «Динамо» до 1952 года).

В сезоне-1945 стартовало 12 команд. Половина — из Москвы

Измученная тяготами военного времени страна остро нуждалась хоть в каких-то положительных эмоциях. Самая популярная игра на планете и была призван дать их миллионам советских граждан. Чемпионат страны по футболу возобновился уже через 4 дня после подписания акта о капитуляции фашистской Германии.

В первом послевоенном розыгрыше приняли участие 12 команд: 6 – из Москвы («Динамо», ЦДКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Спартак», «Локомотив»), 2 – из Ленинграда («Динамо», «Зенит») и по 1 – из Тбилиси («Динамо»), Сталинграда («Трактор»), Минска («Динамо») и Киева («Динамо»).

Пауза в чемпионате СССР составила почти четыре года

В 40-х годах прошлого века не то что интернет, даже ТВ-трансляций футбола не существовало. Информацию болельщики черпали из крошечных газетных заметок да нерегулярных радиорепортажей. Мы решили восполнить этот пробел и реконструировать первые игры чемпионата страны после Великой Отечественной войны в привычном современному поколению онлайн-режиме.

Но прежде немного предыстории. До начала Отечественной войны в СССР состоялось шесть розыгрышей турнира: два в 1936 году и по одному в каждом из последующих довоенных лет. Количественный состав участников ежегодно менялся (минимум – 7, максимум – 26!) – только перечень чемпионов разнообразием не отличался. Столичные «Спартак» и «Динамо» разделили шесть комплектов золотых медалей поровну – по три на команду.

Сезон-1941 с участием 15 клубов должен был пройти с 27 апреля по 9 ноября, но был прерван в войной.

Когда 22 июня фашистская Германия напала на СССР, в чемпионате страны был сыгран 71 матч. Затем состоялись ещё два поединка (24-го числа), и на этом проведение чемпионата Советского Союза решено было прекратить, поскольку несколько городов, представленных в аналоге современной Премьер-Лиги (тогда она называлась группа «А»), оказались под ударами врага.

В первую очередь это касалось Украины и Белоруссии, подвергавшихся серьёзным бомбардировкам с воздуха. В Киеве, например, так и не состоялся намеченный на 22 июня спортивный праздник, посвящённый открытию республиканского стадиона имени Хрущёва. Его венцом должен был стать матч на первенство СССР между местным «Динамо» и ЦДКА. Праздник провели только 25 июня 1944 года. Причём билеты, приобретённые тремя годами ранее, были действительны. Игра носила товарищеский статус.

«Чемпионат» вспоминает футболистов – участников Великой Отечественной войны и рассказывает о спортивной жизни страны в это суровое время.

На момент остановки первенства лидерство в таблице делили два динамовских коллектива – из Москвы и Тбилиси (по 15 очков после 10 игр). Естественно, доигран этот чемпионат не был. Большой футбол официально вернулся в СССР лишь через 3 года 10 месяцев и 19 дней. Рассказываем, как это было.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

Дядя Миша 09:50 24.04.2021

Первый послевоенный.

В военные годы проводились чемпионаты городов, областей, краев Советского Союза. В них участвовали команды самых разных уровней. Но когда большая часть страны уже была освобождена и в близкой победе не было сомнений, заговорили о возобновлении чемпионата СССР среди команд мастеров.

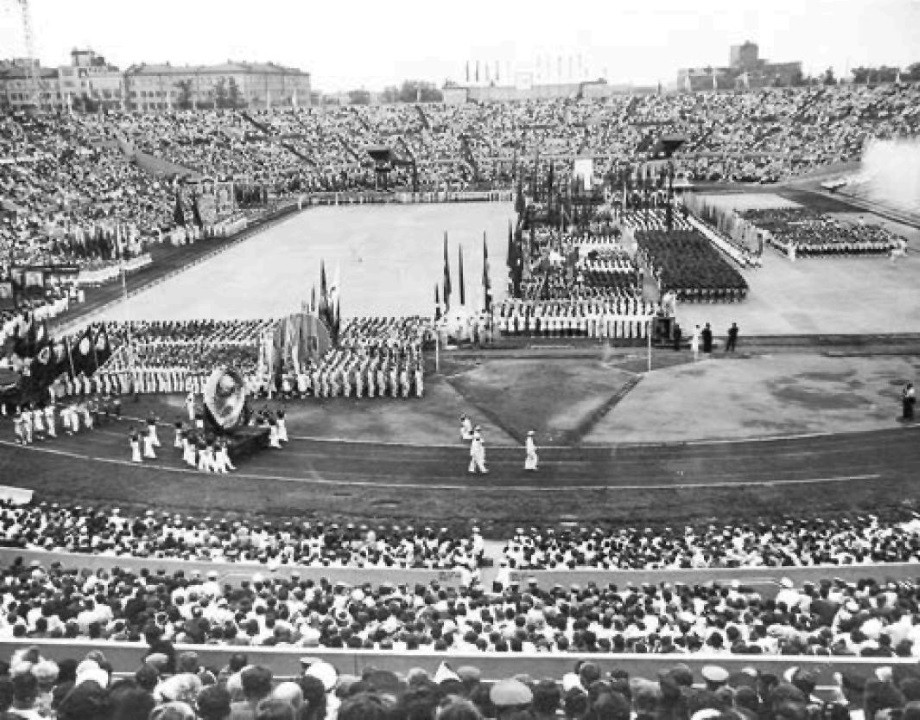

Московский стадион «Динамо», главная футбольная арена страны, уже в 1944 году обрел свой привычный вид, освободившись от камуфляжа. В военные годы его приходилось маскировать: слишком уж приметен с воздуха был овал трибун, а неподалеку располагались военный аэродром и штаб ВВС Московского военного округа — заманчивые цели для вражеских бомбардировщиков. Теперь с трибун убрали натянутые над ними маскировочные сети, с футбольного поля увезли макеты, имитирующие деревья.

Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта в начале 1944 года обращался в ЦК КПСС с предложением начать чемпионат той же весной, но не встретил поддержки. Пришлось ожидать следующей весны. Однако Кубок СССР по футболу был разыгран уже в 1944 году.

Перейти на сайт

Вернуться к просмотру

В финал неожиданно вышел ленинградский «Зенит». Его противником стал ЦДКА. Матч между ними, состоявшийся 27 августа 1944 года, собрал на московском стадионе «Динамо» пятьдесят тысяч зрителей. Сколько человек по всей стране слушали репортаж, который вел Вадим Синявский, вернувшийся с фронта, не поддается исчислению. В страну вернулся большой футбол. Опять-таки неожиданно для многих победу одержал «Зенит» со счетом 2:1.

Во многом кубковую победу ленинградской команде, и в финальном матче, и в других, обеспечил ее вратарь Леонид Иванов. Этот плотно сбитый, но совсем невысокий по вратарским меркам человек — 1 метр 76 сантиметров, — непревзойденно играл на линии ворот, совершая фантастические броски. Болельщики в шутку говорили, что он умеет летать между штангами и перекладиной.

Уже в послевоенные годы ленинградского вратаря во что бы то ни стало хотел заполучить в свою команду ВВС генерал Василий Сталин, обещая ему невероятные блага, но Иванов остался верен своему «Зениту», несмотря на то что команда в те времена звезд с неба не хватала. Тот кубковый успех 1944 года надолго оставался для «Зенита» единственным.

Ну а 13 мая 1945 года, уже через четыре дня после Победы, начался новый чемпионат СССР. А в стране, пережившей бедствия войны, нарастал футбольный бум. Теперь интерес к футболу, представлявшему собой красочное, а вместе с тем азартное, драматическое действие, становился поистине всенародным явлением.

Состав групп, по сравнению с незавершенным чемпионатом 1941 года, претерпел изменения. В первой группе команд было не пятнадцать команд, а двенадцать. Шесть из них представляли Москву — «Динамо», ЦДКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Спартак» и «Локомотив». Две Ленинград — «Динамо» и «Зенит». Кроме того, сталинградский «Трактор» и динамовские команды Киева, Минска и Тбилиси.

Однако борьбу за звание чемпиона повели между собой только две команды — ЦДКА и московское «Динамо». Все остальные отставали на глазах. Под знаком великого противостояния московских армейцев и динамовцев суждено было пройти и следующим пяти чемпионатам.

Обе команды были сильны не только великолепно подобранными футбольными ансамблями, но и яркими, изобретательными тренерами. «Динамо» в конце 1944 года возглавил Михаил Якушин, только-только сам закончивший играть: он выступал в «Динамо» с 1933 года, трижды становился чемпионом страны, в 1937 году выигрывал Кубок СССР. Осенью 1944 года ему исполнилось всего тридцать четыре года.

В армейский клуб в том же 1944 году пришел Борис Аркадьев, до этого несколько лет тренировавший… московское «Динамо». Якушину, следовательно, довелось поиграть под его руководством. Аркадьев был старше Якушина на одиннадцать лет и тренерскую карьеру начал еще в 1936 году, возглавив московский «Металлург». В 1940 году как раз Аркадьев привел «Динамо» к победе в чемпионате благодаря разработанной им тактической новинке — быстрым перемещениям форвардов с края на край.

Аркадьев был не только изобретательным, но и мудрым человеком. Мудрость его проявлялась даже в том, что, возглавив армейский клуб, он неизменно отказывался от предложений руководства стать кадровым офицером и сразу же принять звание полковника. Будучи штатским человеком, Аркадьев разговаривал с любым генералом на равных. А на полковника Аркадьева военачальники, каждый из которых считал себя знатоком футбола, были бы вправе по субординации смотреть, как на подчиненного…

Молодого динамовского тренера Якушина быстро прозвали «хитрецом» — у каждого соперника он умел найти слабое место и в зависимости от этого строил свою игру. А для этого в его распоряжении были великолепные футболисты и великий вратарь Алексей Хомич, который в том 1945 году стал одним из главных героев чемпионата страны.

Хомич, ростом еще меньше ленинградца Леонида Иванова, выступал очень ярко и зрелищно. У него была феноменальная прыгучесть, позволяющая совершать эффектные броски, и вместе с тем очень сильные руки, которыми он забирал мячи намертво. В таких же бросках он не боялся забирать мяч в самой гуще игроков, ныряя им в ноги. Совершив невообразимый кульбит, Хомич сейчас же вскакивал на ноги и спешил выбить мяч в поле, начиная атаку.

Атаковать в динамовской команде было кому. Еще с 1940 года в ней играл Сергей Соловьев, пришедший из ленинградского «Динамо». В первый же год он стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 21 гол. А позже, в 1948 году, Соловьеву предстояло поставить удивительный рекорд — забил три гола в течение трех минут…

В «Динамо» послевоенных лет у Сергея Соловьева был однофамилец — полузащитник Леонид Соловьев. Его дебют состоялся 20 мая 1945 года в игре с московским «Спартаком». Соловьев умел «закрыть» сильнейших нападающих противника, действуя при этом исключительно корректно, и вместе с тем не раз дальними точными передачами начинал результативные атаки своей команды. Кроме того, Леонид Соловьев был мастером одиннадцатиметровых ударов.

В том же матче 20 мая 1945 года в составе динамовцев первый раз вышел на поле Василий Карцев, нападающий с великолепной стартовой скоростью, позволяющей ему мгновенно отрываться от защитников. Карцев особенно опасен был при динамовских контратаках. Вдобавок он владел редкой способностью наносить удар по воротам практически без замаха, отчего вратари до последнего момента не могли угадать направление полета мяча.

В этом же блестящем ансамбле динамовских футболистов послевоенных лет были универсальный полузащитник Владимир Савдунин, атакующий полузащитник Всеволод Блинков, лучший бомбардир весеннего чемпионата 1936 года, но после войны играющий в оборонительных линиях Михаил Семичастный, яркий нападающий и будущий великий тренер Константин Бесков, непревзойденный правый крайний Василий Трофимов…

Великолепной команде московского «Динамо» противостояла яркая, мощная, взрывная, азартная «команда лейтенантов» — так прозвали ЦДКА, потому что почти все футболисты носили именно это звание. Только центральный нападающий Григорий Федотов имел воинское звание капитана. У армейцев все линии были сильными, начиная с вратаря Владимира Никанорова. На месте центрального защитника играл Иван Кочетков, бывший фронтовик. В полузащите у ЦДКА немного позже появился и свой собственный Соловьев — Вячеслав Соловьев, однофамилец динамовских Соловьевых.

Особую гордость армейского клуба, однако, составляла знаменитая пятерка нападающих. На правом краю играл Алексей Гринин, еще в 1939 году пришедший в армейскую команду из московского «Динамо». Правый инсайд Валентин Николаев появился в ЦДКА годом позже из московского «Локомотива». На левом краю армейской атаки действовал быстрый, юркий Владимир Демин, воспитанник московского «Спартака».

Самым старшим в пятерке нападения ЦДКА был центральный нападающий Григорий Федотов, в 1945 году ему было 29 лет. Он пришел в армейский клуб еще в 1938 году из клуба «Металлург» и в первом же своем сезоне забил 17 мячей. В 1939 году Федотов стал лучшим бомбардиром чемпионата — 21 гол в 26 матчах. Уже в послевоенные годы Григорию Федотову суждено было стать первым советским футболистом, перешедшим рубеж в 100 голов. Всего он забил в матчах на первенство и Кубок страны 149 голов.

Жизнь знаменитого футболиста, увы, оказалась короткой: в 1957 году, работая в тренерском штабе армейской команды, он скоропостижно скончался в возрасте сорока одного года. Но имя его и теперь постоянно на слуху: в 1958 году армейцы учредили приз имени Григория Федотова, который ежегодно вручается самой результативной команде чемпионата. А уже в 60-х годах прошлого века появился символический клуб Григория Федотова, куда входят футболисты, забившие 100 и больше мячей.

Послевоенная пятерка форвардов ЦДКА, каждый из которых тоже в общей сложности забил больше сотни мячей, своими быстрыми, неожиданными действиями ставила в тупик любую защиту. Выдающийся тренер Борис Аркадьев, пятью годами раньше применивший в московском «Динамо» неожиданную тактическую новинку, которую называли «организованным беспорядком», в ЦДКА тоже изобрел нечто новое: сдвоенный центр нападения.

Перед центральным защитником противника, приученного «держать» одного центрфорварда, периодически появлялись сразу двое. В паре с Григорием Федотовым на острие атаки ЦДКА с 1945 года играл самый молодой из всей пятерки двадцатитрехлетний Всеволод Бобров. Ему еще только предстояло стать знаменитостью, но потом он затмил славой всех, став поистине народным героем и блистая не только в футболе, но и в хоккее.

О Всеволоде Боброве сложено множество легенд, живописующих как его небывалые спортивные свершения, так и многие обстоятельства частной жизни, подчас весьма пикантные. Почему рождались легенды, объяснить нетрудно — Бобров всегда был всеобщим любимцем, а легенды и складывают о тех, кого любят. Однако правда о подвигах этого футбольного гения поражает больше, чем любая легенда. Чего только стоит, например, его игра в двух товарищеских матчах сборной Москвы со сборной Венгрии в 1952 году.

В ту пору сборная Венгрии славилась как сильнейшая на европейском континенте. В ней играли знаменитые Пушкаш, Кочиш, Хидегкутти. Ее приезд в Москву вызвал небывалый ажиотаж. И вот что весьма эмоционально рассказывал один из игроков сборной Москвы о том, как действовал на поле Всеволод Бобров:

«При ничейном счете выскочил он один на один с вратарем, с самим Дьюлой Грошичем. Каждый из нас скорее бы пробил. Но Бобров для верности решил поймать венгра на ложный прием. Замахнулся в одну сторону, а мяч — хлоп! — в другую. Дока Грошич разгадал фокус и отразил удар. Любой дрогнул бы после такой неудачи, любой, но не Бобров. Его принципиально заело… Видим, опять обходит защиту и снова перед Дьюлой. Замах левой — венгр не клюет. Второй замах — правой. Грошич убежден, что угадал, и падает наперерез. Дудки! Всеволод вторично убирает мяч под себя, спокойно обходит беспомощно лежащего вратаря и не спеша направляется с мячом к воротам, куда сломя голову справа мчится крайний защитник Лантош. «Бей, бей, пока пусто!», — вопили мы, но Бобров невозмутимо дает «ртутному» венгру встать в позу вратаря и, сблизившись, словно на бис, лукавым броском швыряет мяч в левый угол… До сих пор перед глазами изумленные лица Божика, Хидегкутти, Пушкаша, и Всеволод, как всегда расслабленно и отвергая поздравления, возвращающийся на центр поля под овации всего стадиона».

Звезда Всеволода Боброва на послевоенном советском футбольном небосводе взошла молниеносно — популярность его стремительно нарастала буквально с первого же матча в составе команды ЦДКА. Дебют его состоялся 18 мая 1945 на стадионе «Сталинец» в Черкизове в игре против «Локомотива». Благодарить за это надо случай: внезапно заболел левый полусредний армейцев Петр Щербатенко, и Борису Аркадьеву ничего не оставалось, как ввести в состав запасного нападающего Боброва. Новичок в первом же матче забил два гола, да так и остался в основном составе.

Кстати, и в футбольную команду Бобров попал, можно сказать, случайно. Он играл в хоккейной команде ЦДКА, но когда в марте 1945 года завершился хоккейный сезон, поехал на сбор в Сухуми с футболистами, потому что у тех не хватало игроков для двусторонних тренировочных игр. Да и вообще в жизни Всеволода Боброва хватало счастливых случайностей.

Детство его прошло в Сестрорецке, под Ленинградом. Здесь же он начал играть и в футбол, и в хоккей. В ту пору это было обычной практикой и для известных спортсменов — летом футбол, зимой хоккей. Перед войной Всеволод уже выступал за клуб ленинградского «Динамо». Одновременно он работал слесарем-инструментальщиком завода «Прогресс» и вместе с эвакуированным предприятием оказался в Омске.

В 1942 году Боброва призвали в армию и должны были отправить под Сталинград. Вполне вероятно, Всеволод бы погиб, но список солдат случайно попал на глаза капитану, который знал Боброва еще по Ленинграду. Воспользовавшись негласной инструкцией, позволяющей не отправлять самых талантливых спортсменов на передовую, капитан вычеркнул фамилию Боброва, и тот остался в Омске. Вскоре здесь была создана сильная армейская футбольная команда, в которой выступал и Всеволод. Ну а потом, волей судьбы, точнее, армейского начальства, в 1944 году он оказался в московской хоккейной команде ЦДКА, из которой перешел в футбольную команду.

В первом же сезоне 1945 года Всеволод Бобров показал, на что способен. Он прославился своими неудержимыми прорывами, когда никто не мог его остановить. Пронизав защиту, он возникал перед воротами и неуловимым движением посылал мяч мимо вратаря. Причем именно любил обмануть вратаря, и это приводило трибуны в восторг. В долю секунды Бобров успевал оценить, какая нога у вратаря опорная, в какую сторону он может совершить бросок, а в какую уже не сможет двинуться, и бывало, посылал мяч в сетку буквально в метре от голкипера.

Разумеется, далеко не все свои голы Бобров забивал после своих знаменитых прорывов — он умел откликнуться на точную передачу партнера, тонко чувствовал, где в следующую секунду может оказаться мяч. Мог ударить из совершенно невозможной позиции и тем не менее поразить ворота. Кстати, и удар у него был особенный, «бобровский» — зачастую бил без замаха, но сильно, и это было полной неожиданностью для обороняющихся. В 1945 году Бобров и стал лучшим бомбардиром первенства, забив 24 мяча в 21 игре.

И динамовцы, и армейцы за весь этот чемпионат проиграли лишь по одному матчу — друг другу. В первом круге безоговорочную победу над соперниками одержали динамовцы — 4:1. Почти до самого конца чемпионата разрыв между соперниками так и составлял два очка (тогда за победу начисляли два очка, за ничью — одно). Во второй раз между собой динамовцы и армейцы встречались в последнем туре, но судьба чемпионства решилась еще до этого.

Великолепная пятерка нападающих ЦДКА неожиданно для всех в предпоследнем туре лишь однажды смогла в Ленинграде преодолеть защиту «Зенита» — матч закончился со счетом 1:1. А динамовцы обыграли другую ленинградскую команду — «Динамо» — со счетом 2:0. Таким образом, разрыв между соперниками составил уже три очка, и московское «Динамо» стало чемпионом досрочно. Последний матч с ЦДКА становился уже простой формальностью. Армейцев, занимавших вторую строчку в таблице, тоже уже никто не мог достать…

Но все равно интерес к встрече армейцев и динамовцев оказался огромным. Трибуны стадиона «Динамо» заполнили шестьдесят тысяч человек. Все ожидали, что две великолепные команды, несмотря на то что матч уже ничего не решал, покажут острый, бескомпромиссный футбол. Так и случилось, футболисты сражались так, словно непреодолимой разницы в три очка не было и в помине. И армейцы сумели ее сократить до одного очка, победив со счетом 2:0.

В том чемпионате соперничать с двумя великолепными командами не мог никто. Бронзовые призеры 1945 года — московские торпедовцы — отстали от армейцев на 12 очков…

Но матчем последнего тура чемпионата соперничество ЦДКА и московского «Динамо» в том году еще не окончилось. Обе команды вышли в финал Кубка СССР. Ожиданием новой встречи двух великолепных соперников жила вся страна. Повсюду разворачивались жаркие споры о ее возможном исходе, и у той, и у другой команды было великое множество ярых сторонников.

Исторический матч был назначен на два часа дня 14 октября. В ход событий вмешалась природа: в ночь перед игрой в Москве выпал первый снег. Работники стадиона «Динамо» едва успели очистить от него трибуны и поле. Но играть пришлось на скользкой траве.

Счет был открыт быстро, уже на 9-й минуте. Всеволод Блинков сделал передачу на Сергея Соловьева, набегавшего к центру штрафной площадки; вратарь армейцев Никаноров выскочил на перехват, но динамовец опередил его на долю секунды и мимо голкипера послал мяч в сетку.

После этого игра стала нервной и даже жесткой, судье пришлось остужать не в меру горячие головы. Счет 1:0 держался весь первый тайм. А когда до свистка судьи на перерыв оставалось несколько секунд, сильный удар по воротам «Динамо» нанес ворвавшийся в штрафную площадку Бобров. Хомич, скорее всего, взял бы мяч, но по пути он задел Валентина Николаева и, изменив направление, оказался в другом углу ворот.

На 9-й минуте второго тайма динамовцы могли выйти вперед. Карцева сбили в штрафной площадке армейцев, судья назначил одиннадцатиметровый удар. Пробивал его, как всегда у динамовцев, Леонид Соловьев, но на этот раз угодил в штангу. Правда, мяч, отскочивший в поле, первым подхватил Бесков и снова ударил по воротам, но теперь армейцев выручил вратарь Никаноров.

Счет остался ничейным, однако в ходе матча явно наступил перелом. На 65-й минуте вперед вышли армейцы: к атаке неожиданно подключился полузащитник Александр Виноградов, вышедший на удобное для удара место. Сейчас же он получил мяч и нанес неотразимый удар. Для «верности» набежавший Бобров еще несколько раз добивал отскочивший от сетки мяч в ворота.

До конца матча оставалось еще 25 минут, армейцы продолжали атаковать. Несколько раз динамовцев спасал от верных голов Хомич. Наконец, прозвучал финальный свисток. Кубок СССР 1945 года выиграли футболисты ЦДКА.

Это была, в самом деле, историческая победа: армейцы впервые выиграли один из двух главных футбольных турниров страны. А впереди у них был фантастический, феерический взлет, вереница побед, продолжавшихся несколько лет. И тот же главный соперник — московское «Динамо».

Дядя Миша 08:21 25.04.2021

Чемпионат СССР по футболу 1946 (первая группа).

Чемпионат СССР по футболу 1946 (первая группа)

Восьмой чемпионат СССР по футболу был разыгран с 20 апреля по 27 октября 1946 года. Победителем стал московский ЦДКА (первый чемпионский титул).

Вместо выбывшего во вторую группу «Локомотива» Москва в первую группу вышли «Крылья Советов» Куйбышев.

Итоговая таблица

М Команда И В Н П М О

1 ЦДКА Москва 22 17 3 2 55 -13 37

2 Динамо Москва 22 16 1 5 68-17 33

3 Динамо Тбилиси 22 15 3 4 47-26 33

4 Торпедо Москва 22 11 5 6 44-29 27

5 Динамо Ленинград 22 10 4 8 37-35 24

6 Спартак Москва 22 8 5 9 38-40 21

7 Крылья Советов Москва 22 5 8 9 14-24 18

8 Трактор» Сталинград 22 6 4 12 22-40 16

9 Зенит Ленинград 22 5 5 12 22-45 15

10 Крылья Советов Куйбышев 22 3 8 11 16-52 14

11 Динамо Минск 22 3 7 12 22-43 13

12 Динамо Киев 22 4 5 13 18-39 13

Лучший бомбардир — Александр Пономарёв («Торпедо» (М)) — 18 голов в 21 матче.

Команда «Динамо»(Киев) оставлена в первой группе.

Матчи

Дата Тур Команда 1 Счёт Команда 2

20.04.1946 1 Динамо (Тбилиси) 1:0 (0:0) Динамо (Киев)

21.04.1946 1 Динамо (Москва) 1:0 (0:0) Трактор

21.04.1946 4 Крылья Советов (Куйбышев) 1:2 (0:1) Зенит

22.04.1946 10 Динамо (Минск) 0:1 (0:0) Крылья Советов (Москва)

26.04.1946 2 Динамо (Тбилиси) 3:2 (2:1) Динамо (Москва)

27.04.1946 2 Крылья Советов (Куйбышев) 1:4 (1:2) ЦДКА

27.04.1946 3 Трактор 0:3 (0:2) Торпедо

28.04.1946 2 Динамо (Ленинград) 3:1 (1:1) Динамо (Минск)

02.05.1946 3 Динамо (Киев) 0:2 (0:1) Крылья Советов (Москва)

02.05.1946 3 Динамо (Тбилиси) 1:0 (1:0) Динамо (Ленинград)

03.05.1946 1 Торпедо 0:4 (0:1) ЦДКА

05.05.1946 11 Трактор 2:0 (2:0) Зенит

06.05.1946 4 Динамо (Тбилиси) 3:1 (1:1) Динамо (Минск)

06.05.1946 4 Крылья Советов (Москва) 0:3 (0:2) Динамо (Москва)

07.05.1946 4 Динамо (Киев) 2:2 (1:2) Торпедо

09.05.1946 4 ЦДКА 5:2 (3:1) Спартак

09.05.1946 4 Трактор 0:1 (0:1) Динамо (Ленинград)

11.05.1946 5 Крылья Советов (Куйбышев) 0:0 Крылья Советов (Москва)

12.05.1946 5 Динамо (Москва) 1:3 (0:2) Торпедо

13.05.1946 5 ЦДКА 1:1 (0:1) Зенит

14.05.1946 5 Спартак 2:1 (1:0) Динамо (Ленинград)

17.05.1946 6 Динамо (Минск) 1:1 (0:0) Трактор

17.05.1946 6 Крылья Советов (Москва) 1:2 (0:0) Динамо (Тбилиси)

18.05.1946 6 ЦДКА 8:1 (3:1) Динамо (Ленинград)

18.05.1946 6 Динамо (Киев) 0:0 Крылья Советов (Куйбышев)

18.05.1946 6 Зенит 0:0 Торпедо

19.05.1946 6 Спартак 1:4 (0:2) Динамо (Москва)

22.05.1946 7 Зенит 3:0 (1:0) Крылья Советов (Москва)

23.05.1946 7 Динамо (Минск) 1:1 (0:1) Крылья Советов (Куйбышев)

23.05.1946 7 Динамо (Ленинград) 1:1 (1:0) Торпедо

23.05.1946 7 Спартак 1:3 (0:2) Динамо (Тбилиси)

23.05.1946 7 Динамо (Киев) 0:1 (0:1) Трактор

24.05.1946 7 Динамо (Москва) 0:2 (0:2) ЦДКА

27.05.1946 8 Динамо (Ленинград) 2:0 (2:0) Крылья Советов (Москва)

28.05.1946 8 Торпедо 3:0 (0:0) Крылья Советов (Куйбышев)

28.05.1946 8 Динамо (Киев) 0:3 (0:3) ЦДКА

28.05.1946 8 Зенит 0:3 (0:1) Динамо (Тбилиси)

29.05.1946 8 Динамо (Минск) 0:2 (0:2) Динамо (Москва)

29.05.1946 8 Спартак 3:1 (1:0) Трактор

01.06.1946 9 Торпедо 0:2 (0:1) Крылья Советов (Москва)

02.06.1946 9 Динамо (Минск) 0:0 Спартак

02.06.1946 9 ЦДКА 2:0 (1:0) Динамо (Тбилиси)

02.06.1946 9 Зенит 1:3 (1:0) Динамо (Ленинград)

03.06.1946 9 Динамо (Москва) 6:1 (4:0) Динамо (Киев)

04.06.1946 9 Крылья Советов (Куйбышев) 1:1 (0:0) Трактор

07.06.1946 1 Крылья Советов (Москва) 0:0 Спартак

07.06.1946 5 Динамо (Минск) 2:0 (0:0) Динамо (Киев)

08.06.1946 10 Крылья Советов (Куйбышев) 0:8 (0:4) Динамо (Москва)

09.06.1946 10 Трактор 0:1 (0:0) ЦДКА

09.06.1946 10 Динамо (Тбилиси) 2:0 (2:0) Торпедо

11.06.1946 10 Спартак 2:0 (1:0) Зенит

12.06.1946 10 Динамо (Киев) 1:0 (1:0) Динамо (Ленинград)

13.06.1946 2 Трактор 1:1 (1:1) Крылья Советов (Москва)

14.06.1946 3 ЦДКА 3:0 (2:0) Динамо (Минск)

15.06.1946 3 Динамо (Москва) 1:0 (1:0) Зенит

16.06.1946 2 Торпедо 3:1 (2:1) Спартак

18.06.1946 11 Динамо (Тбилиси) 2:0 (1:0) Крылья Советов (Куйбышев)

18.06.1946 11 Крылья Советов (Москва) 0:2 (0:1) ЦДКА

19.06.1946 11 Динамо (Москва) 4:0 (2:0) Динамо (Ленинград)

20.06.1946 11 Торпедо 1:1 (0:0) Динамо (Минск)

22.06.1946 5 Динамо (Тбилиси) 5:1 (3:1) Трактор

23.06.1946 11 Динамо (Киев) 1:2 (0:0) Спартак

24.06.1946 12 ЦДКА 1:2 (1:0) Торпедо

28.06.1946 15 Спартак 1:3 (0:1) ЦДКА

29.06.1946 12 Трактор 0:4 (0:2) Динамо (Москва)

30.06.1946 12 Динамо (Киев) 0:3 (0:2) Динамо (Тбилиси)

30.06.1946 21 Крылья Советов (Москва) 0:0 Динамо (Минск)

03.07.1946 13 Спартак 1:4 (0:3) Торпедо

04.07.1946 13 ЦДКА 2:0 (1:0) Крылья Советов (Куйбышев)

05.07.1946 13 Динамо (Москва) 4:1 (4:1) Динамо (Тбилиси)

06.07.1946 14 Крылья Советов (Москва) 0:1 (0:0) Динамо (Киев)

07.07.1946 14 Торпедо 1:2 (1:1) Трактор

08.07.1946 3 Спартак 5:0 (3:0) Крылья Советов (Куйбышев)

08.07.1946 16 Зенит 0:3 (0:2) ЦДКА

10.07.1946 14 Динамо (Ленинград) 2:2 (2:0) Динамо (Тбилиси)

10.07.1946 15 Динамо (Москва) 3:0 (0:0) Крылья Советов (Москва)

12.07.1946 22 Зенит 2:0 (0:0) Трактор

14.07.1946 15 Торпедо 1:0 (0:0) Динамо (Киев)

14.07.1946 15 Динамо (Минск) 3:3 (2:2) Динамо (Тбилиси)

14.07.1946 17 Динамо (Ленинград) 1:1 (1:1) ЦДКА

16.07.1946 16 Крылья Советов (Москва) 2:0 (1:0) Крылья Советов (Куйбышев)

18.07.1946 15 Динамо (Ленинград) 0:1 (0:0) Трактор

21.07.1946 15 Зенит 0:2 (0:1) Крылья Советов (Куйбышев)

25.07.1946 1 Динамо (Ленинград) 4:1 (2:1) Крылья Советов (Куйбышев)

09.08.1946 17 Трактор 2:1 (0:1) Динамо (Минск)

10.08.1946 12 Спартак 0:0 Крылья Советов (Москва)

10.08.1946 17 Крылья Советов (Куйбышев) 1:1 (1:1) Динамо (Киев)

13.08.1946 20 Динамо (Ленинград) 2:3 (0:1) Зенит

14.08.1946 18 Крылья Советов (Куйбышев) 1:1 (1:0) Динамо (Минск)

17.08.1946 20 Крылья Советов (Москва) 0:0 Торпедо

18.08.1946 16 Трактор 2:4 (0:1) Динамо (Тбилиси)

18.07.1946 22 Спартак 2:2 (1:0) Динамо (Киев)

19.08.1946 16 Динамо (Ленинград) 5:2 (1:1) Спартак

19.08.1946 18 ЦДКА 1:0 (1:0) Динамо (Москва)

20.08.1946 1 Зенит 0:5 (0:2) Динамо (Минск)

23.08.1946 16 Торпедо 4:1 (2:0) Динамо (Москва)

23.08.1946 19 Крылья Советов (Москва) 3:3 (1:1) Динамо (Ленинград)

24.08.1946 19 ЦДКА 1:0 (0:0) Динамо (Киев)

24.08.1946 21 Зенит 0:3 (0:2) Спартак

25.08.1946 22 Крылья Советов (Куйбышев) 1:0 (0:0) Динамо (Тбилиси)

27.08.1946 18 Торпедо 0:1 (0:0) Динамо (Ленинград)

30.08.1946 16 Динамо (Киев) 1:0 (0:0) Динамо (Минск)

30.08.1946 17 Динамо (Москва) 5:0 (4:0) Спартак

31.08.1946 13 Крылья Советов (Москва) 0:2 (0:0) Трактор

01.09.1946 12 Крылья Советов (Куйбышев) 0:4 (0:1) Динамо (Ленинград)

01.09.1946 17 Торпедо 6:1 (4:0) Зенит

01.09.1946 20 Динамо (Тбилиси) 1:1 (1:0) ЦДКА

04.09.1946 19 Динамо (Москва) 5:0 (3:0) Динамо (Минск)

06.09.1946 18 Крылья Советов (Москва) 0:0 Зенит

08.09.1946 20 Спартак 6:0 (4:0) Динамо (Минск)

08.09.1946 21 ЦДКА 3:0 (2:0) Трактор

10.09.1946 20 Динамо (Киев) 0:3 (0:0) Динамо (Москва)

12.09.1946 13 Динамо (Минск) 0:2 (0:1) Динамо (Ленинград)

12.09.1946 19 Крылья Советов (Куйбышев) 3:2 (2:0) Торпедо

13.09.1946 22 ЦДКА 1:2 (0:2) Крылья Советов (Москва)

15.09.1946 19 Динамо (Тбилиси) 3:1 (0:1) Зенит

17.09.1946 21 Динамо (Москва) 7:0 (6:0) Крылья Советов (Куйбышев)

17.09.1946 21 Динамо (Ленинград) 1:0 (1:0) Динамо (Киев)

18.09.1946 14 Динамо (Минск) 1:3 (1:1) ЦДКА

20.09.1946 17 Динамо (Тбилиси) 1:0 (1:0) Крылья Советов (Москва)

22.09.1946 14 Зенит 1:1 (0:0) Динамо (Москва)

22.09.1946 22 Динамо (Минск) 2:4 (0:0) Торпедо

23.09.1946 20 Трактор 2:2 (1:1) Крылья Советов (Куйбышев)

25.09.1946 18 Динамо (Тбилиси) 1:0 (0:0) Спартак

26.09.1946 2 Зенит 3:2 (0:2) Динамо (Киев)

27.09.1946 22 Динамо (Ленинград) 0:3 (0:1) Динамо (Москва)

30.09.1946 19 Трактор 1:3 (0:1) Спартак

01.10.1946 12 Динамо (Минск) 2:1 (1:1) Зенит

01.10.1946 21 Торпедо 4:3 (1:0) Динамо (Тбилиси)

03.10.1946 18 Трактор 2:3 Динамо (Киев)

23.10.1946 13 Динамо (Киев) 3:3 (0:2) Зенит

27.10.1946 14 Крылья Советов (Куйбышев) 1:1 (1:1)Спартак

Чемпионат СССР по футболу 1946 (вторая группа)

Чемпионат СССР 1946 года во второй группе проходил в два этапа:

на первом этапе 26 клубов, разбитые на две подгруппы, определили двух участников финала (победители каждой подгруппы);

на втором этапе участники финала разыграли путёвку в первую группу.

Финал

1 ВВС Москва -«Пищевик» Москва 3:2

2 «Пищевик» Москва - ВВС Москва 0:1

ВВС получили путёвку в первую группу.

Дядя Миша 08:35 25.04.2021

Как возрождалась «Сталь» /1946 год/.

Итак, с 1946 года в первенстве СССР по футболу, в Южной подгруппе второй группы / в течение 1939-1949 годов второй эшелон советского футбола назывался второй группой /, от Днепропетровска приняла участие днепропетровская команда «Сталь».

Всего же, во второй группе, в тот год, соревновалось 26 команд. Наша команда была включена в Южную подгруппу второй группы, в которой соревновалось 13 команд.

«Сталь» было поручено возглавить тренерам Николаю Александровичу Лущицкому и Ивану Прокофьевичу Лукину, которым, несмотря ни на что, за сравнительно короткий срок, удалось создать команду из выходцев местного футбола, которых объединила любовь к футболу и родному городу, преданность к вновь созданному коллективу.

Вот, какой была первая тренировка новой днепропетровской команды в тот, второй послевоенный год, по воспоминаниям одного из тренеров, принявших обновленную «Сталь» - Ивана Прокофьевича Лукина: «…На первую тренировку пришли 13 футболистов. Внешний вид их желал лучшего, но в глазах каждого горело желание играть. Ребята пробежали два круга и остановились, обессиленные. Стоят и ждут указаний, но никто не жалуется. Мне стало ясно: они просто истощены до предела. Тренировку пришлось прекратить и дать им отдых два дня».

Это было тяжелое время для жителей страны, в которой мы тогда жили, оно было тяжелым и для жителей Днепропетровска и, конечно, и для футболистов: не хватало еды и одежды, не все были устроены на работе, хотя её хватало. Не у каждого из тех футболистов над головой были теплый кров и непротекающая крыша.

Но и тогда, руководство города, помогая команде в доукомплектовании, выделило каждому игроку по одной буханке хлеба в день, а команде было выделено 100 кг. муки, 50 кг. сахара и бочку солений. Такую «инвестицию», выражаясь современным языком, наш город тогда, в 1946 году, смог «вложить» в представляющую его и всю Днепропетровскую область команду, единственную команду мастеров 2-й группы чемпионата СССР.

Тем, полуголодным и истощенным в тяжелейших жизненных условиях спортсменам, пришлось забыть обо всех своих материальных невзгодах и затруднениях, отмахнуться от домашних обвинений в том, что пора устраиваться на стабильную работу, которая могла бы поддержать их семьи и близких, что не время сейчас играть в футбол. И, не смотря ни на что, они пришли по первому зову в команду, потому что их объединила любовь к родному городу, безудержная любовь к футболу, зарождающаяся между ними дружба и взаимопомощь. И, пусть, в первое время, им пришлось совмещать любовь к футболу и различные виды «подработок», так как игра, только частично решала материальную часть их повседневной жизни, но они не могли не играть, они не могли быть вне футбола! Возможно, сегодня многим все это кажется наивным и, даже, несколько примитивным. Но тогда это было, именно так!

Вторая группа чемпионата СССР по футболу в 1946 году состояла из 26 команд, которые были разбиты на две подгруппы Южную и Восточную.

«Сталь», включенная в 1946 году в Южную подгруппу 2-й группы, состоящую из 13 команд, заняла предпоследнее 12 место, опередив на 5 очков другого новичка - «Судостроитель» / Николаев /. Но в тех условиях, это было все же, пусть и небольшим, но достижением её футболистов. В том сезоне нашей команде, как и другим, приходилось играть с очередным соперником через 2 дня на третий, причем обе игры, для сокращения расходов на переезды, проходили между командами в одном городе.

В Южной подгруппе второй группы выступали сильные команды, 6 из них уже имели опыт участия в первом послевоенном чемпионате 1945 года. Это были команды: ВВС из Москвы, ДО / Дома Офицеров, бывшая ДКА / из Тбилиси, украинские команды - «Локомотив» / Харьков /, «Пищевик» / Одесса /, «Шахтер» / в 1945 году «Стахановец» / из Сталино /Донецка / и «Динамо» / Ереван /. Указанные команды выступили лучше других команд, которые только с 1946 года стали участвовать в чемпионатах. Первые пять из них в такой же последовательности расположились в итоговой таблице второго послевоенного чемпионата 1946 года. Только динамовцы из Еревана «подкачали»: они заняли 10-е место из 13 участвующих в чемпионате команд. Кроме указанных команд в Южной подгруппе также выступали: команды «Локомотив» из Тбилиси и Москвы, московская команда «Трудовые резервы», «Нефтяник» из Баку, динамовцы из Ростова-на-Дону и две украинские команды - днепропетровская «Сталь» и «Судостроитель» из Николаева.

Вот с такими командами предстояло сразиться вновь созданной днепропетровской «Стали». «Новичкам» второй группы из Днепропетровска в 1946 году пришлось нелегко.