Форум Биатлонных Прогнозистов

КАКОЙ СЕГОДНЯ ДЕНЬ>СССР - памятные даты и события

Дядя Миша 07:56 29.12.2020

29 декабря родился Эдуард Евгеньевич Марцевич — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР.

С 1969 года Эдуард Евгеньевич Марцевич – артист Малого театра, которому, прерываясь на незначительное время, он служил свыше 30 лет.Э.Е. Марцевич – член Российской ассоциации международного и научного сотрудничества со странами Балтии (Дом Дружбы, 1995), член Союза кинематографистов (1975), член Союза театральных деятелей России (1962).

С 1969 года Эдуард Евгеньевич Марцевич – артист Малого театра, которому, прерываясь на незначительное время, он служил свыше 30 лет.Э.Е. Марцевич – член Российской ассоциации международного и научного сотрудничества со странами Балтии (Дом Дружбы, 1995), член Союза кинематографистов (1975), член Союза театральных деятелей России (1962).

Дядя Миша 07:58 29.12.2020

29 декабря 1977 г. 43 года назад создан отряд специального назначения «Витязь».

29 декабря 1977 года министром внутренних дел СССР генералом армии Н.А. Щелоковым было принято решение о формировании на базе 9-ой роты 3-го батальона 2-го полка Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения (ОМСДОН) имени Ф.Дзержинского учебной роты специального назначения (УРСН) - первого в системе МВД подразделения спецназа. Военнослужащих в это подразделение отбирали из числа лучших спортсменов дивизии на добровольной основе. Кандидаты должны были иметь отличную физическую подготовку и обладать психологической устойчивостью. В 1989 году на базе роты был создан батальон, который в 1991 году стал отрядом специального назначения «Витязь». В 1980 году отряду было поручено обеспечение безопасности участников Московской Олимпиады. В 1981 году «витязи» участвовали в освобождении детей, захваченных террористами в одном из сел близ Ижевска. В 1986 году они ликвидировали группу преступников, которые пытались захватить самолет в Уфе. В 1990 году «Витязь» совместно с группой «Альфа» провел спецоперацию по освобождению захваченных бандитами заложников в Сухумском следственном изоляторе.

29 декабря 1977 года министром внутренних дел СССР генералом армии Н.А. Щелоковым было принято решение о формировании на базе 9-ой роты 3-го батальона 2-го полка Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения (ОМСДОН) имени Ф.Дзержинского учебной роты специального назначения (УРСН) - первого в системе МВД подразделения спецназа. Военнослужащих в это подразделение отбирали из числа лучших спортсменов дивизии на добровольной основе. Кандидаты должны были иметь отличную физическую подготовку и обладать психологической устойчивостью. В 1989 году на базе роты был создан батальон, который в 1991 году стал отрядом специального назначения «Витязь». В 1980 году отряду было поручено обеспечение безопасности участников Московской Олимпиады. В 1981 году «витязи» участвовали в освобождении детей, захваченных террористами в одном из сел близ Ижевска. В 1986 году они ликвидировали группу преступников, которые пытались захватить самолет в Уфе. В 1990 году «Витязь» совместно с группой «Альфа» провел спецоперацию по освобождению захваченных бандитами заложников в Сухумском следственном изоляторе.

Дядя Миша 08:00 29.12.2020

29 декабря 1932 г. 88 лет назад в СССР установлено почетное звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней.

29 декабря 1932 года в честь председателя Реввоенсовета СССР, наркома по военным и морским делам Климента Ефремовича Ворошилова — «отличного стрелка из всех видов стрелкового оружия», Центральный комитет Осоавиахима установил почетное звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней, присваиваемое с вручением соответствующего нагрудного значка. Подготовка ворошиловских стрелков стала неотъемлемой частью оборонно-массовой работы и вскоре была превращена в широкое движение трудящихся, молодежи за овладение стрелковым делом. Осенью 1934 года в Бауманском районе Москвы открылся первый в стране клуб Ворошиловских стрелков, который первым представлял оборонное Общество на международных соревнованиях, где встретились команды клуба Ворошиловских стрелков и команда Портсмутского стрелкового клуба США. Победили москвичи, выбившие на 207 очков больше американских спортсменов.

Изготовлялся знак в различных организациях, в том числе и на Ленинградском монетном дворе (ЛМД). Всего было выпущено почти 700 тысяч экземпляров «Ворошиловского стрелка», а общее количество награждений по разным сведениям достигло 6-9 миллионов. В Рабоче-Крестьянской Красной Армии награждения знаком «Ворошиловский стрелок» проводились с 1934 года до мая 1939 года, когда появилась награда «За отличную стрельбу РККА», а в оборонных организациях звание присваивали вплоть до начала Великой Отечественной Войны.

29 декабря 1932 года в честь председателя Реввоенсовета СССР, наркома по военным и морским делам Климента Ефремовича Ворошилова — «отличного стрелка из всех видов стрелкового оружия», Центральный комитет Осоавиахима установил почетное звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней, присваиваемое с вручением соответствующего нагрудного значка. Подготовка ворошиловских стрелков стала неотъемлемой частью оборонно-массовой работы и вскоре была превращена в широкое движение трудящихся, молодежи за овладение стрелковым делом. Осенью 1934 года в Бауманском районе Москвы открылся первый в стране клуб Ворошиловских стрелков, который первым представлял оборонное Общество на международных соревнованиях, где встретились команды клуба Ворошиловских стрелков и команда Портсмутского стрелкового клуба США. Победили москвичи, выбившие на 207 очков больше американских спортсменов.

Изготовлялся знак в различных организациях, в том числе и на Ленинградском монетном дворе (ЛМД). Всего было выпущено почти 700 тысяч экземпляров «Ворошиловского стрелка», а общее количество награждений по разным сведениям достигло 6-9 миллионов. В Рабоче-Крестьянской Красной Армии награждения знаком «Ворошиловский стрелок» проводились с 1934 года до мая 1939 года, когда появилась награда «За отличную стрельбу РККА», а в оборонных организациях звание присваивали вплоть до начала Великой Отечественной Войны.

Дядя Миша 11:35 29.12.2020

Сегодня,29.12.2020. исполнилось 68 лет Сергею Проханову — советскому и российскому актёру театра и кино, театральному режиссёру, художественному руководителю московского «Театра Луны». Народный артист Российской Федерации (2005).

Фильм «Усатый нянь» стал звездным часом молодого актера. В один миг картина стала культовой, а Сергей Проханов необыкновенно знаменитым. Закрепила успех актера главная роль Ивана Ковалева в детской картине «Завтрак на траве», вышедшая тремя годами позже.

В последующие годы Сергей Проханов продолжал сниматься в кино, правда столь большого успеха уже не было. Самая известная работа первой половины 80-х – главная роль в мелодраме Виктора Трегубовича «Трижды о любви» (1981). Проханов сыграл колхозного шофера Ваську Лобанова, который возвращается в деревню из армии и узнает, что его любимая вышла замуж. Но чаще доставались эпизоды: студент в драме «Магистраль», шофёр Аркадий в детском фильме «Осторожно, Василек!», моряк в военной ленте «Подвиг Одессы».

Зато большие успехи ожидали Сергея Проханова в театре. Своей работой в спектакле «Сашка» режиссера Г.Черняховского (1981) он заявил о себе как о серьезном и талантливом актере. Большой удачей стала и роль Ростика в спектакле «Пять углов» режиссера К.Гинкаса, поставленном на малой сцене Театра им. Моссовета.

В 1983-85 годах на сцене Театра им. Моссовета актером были созданы образы: Якова Лаптева («Егор Булычев и другие» Горького), Шакала («Кошка, которая гуляла сама по себе» Н.Слепаковой), Бибичева («Фабричная девчонка» А.Володина), Темо («Премьера» Л.Росеба) и другие. Закономерным итогом было присвоена Сергею Проханову в 1986 году звания «Заслуженный артист РСФСР».

Фильм «Усатый нянь» стал звездным часом молодого актера. В один миг картина стала культовой, а Сергей Проханов необыкновенно знаменитым. Закрепила успех актера главная роль Ивана Ковалева в детской картине «Завтрак на траве», вышедшая тремя годами позже.

В последующие годы Сергей Проханов продолжал сниматься в кино, правда столь большого успеха уже не было. Самая известная работа первой половины 80-х – главная роль в мелодраме Виктора Трегубовича «Трижды о любви» (1981). Проханов сыграл колхозного шофера Ваську Лобанова, который возвращается в деревню из армии и узнает, что его любимая вышла замуж. Но чаще доставались эпизоды: студент в драме «Магистраль», шофёр Аркадий в детском фильме «Осторожно, Василек!», моряк в военной ленте «Подвиг Одессы».

Зато большие успехи ожидали Сергея Проханова в театре. Своей работой в спектакле «Сашка» режиссера Г.Черняховского (1981) он заявил о себе как о серьезном и талантливом актере. Большой удачей стала и роль Ростика в спектакле «Пять углов» режиссера К.Гинкаса, поставленном на малой сцене Театра им. Моссовета.

В 1983-85 годах на сцене Театра им. Моссовета актером были созданы образы: Якова Лаптева («Егор Булычев и другие» Горького), Шакала («Кошка, которая гуляла сама по себе» Н.Слепаковой), Бибичева («Фабричная девчонка» А.Володина), Темо («Премьера» Л.Росеба) и другие. Закономерным итогом было присвоена Сергею Проханову в 1986 году звания «Заслуженный артист РСФСР».

Дядя Миша 06:50 30.12.2020

30 декабря 1922 г. 98 лет назад образован Союз Советских Социалистических Республик (СССР).

Союз Советских Социалистических Республик (СССР) — бывшее крупнейшее государство мира по площади, второе по экономической и военной мощи и третье — по численности населения. СССР занимал восточную половину Европы и северную треть Азии. СССР был создан 30 декабря 1922 года, когда I Съездом Советов СССР была утверждена Декларация об образовании Союза ССР. Эта дата, когда Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) объединилась с Украинской и Белорусской советскими социалистическими республиками и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республикой, и считается днем образования СССР. Эти республики возникли после Октябрьской революции 1917 года и распада Российской империи.

Первоначально в состав СССР вошли только эти четыре союзные республики, а в последующие годы были созданы и вошли в состав СССР и другие. С 1956 по 1991 год в состав СССР входили 15 союзных республик: Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР. Являясь крупной и мощной страной, с богатым экономическим потенциалом, занимая ведущее место в мире по запасам многих полезных ископаемых, страной богатейших культурных традиций, СССР за годы своего существования пережил разные периоды - были достижения и потери. Однако, к концу 1980-х годов изменения в экономической и политической жизни страны привели к углублению противоречий между центром и союзными республиками и к радикальным изменениям политической ситуации в стране. В результате, в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном

суверенитете, а произошедшие события в Москве в августе 1991 года ускорили процесс распада СССР.

Союз Советских Социалистических Республик (СССР) — бывшее крупнейшее государство мира по площади, второе по экономической и военной мощи и третье — по численности населения. СССР занимал восточную половину Европы и северную треть Азии. СССР был создан 30 декабря 1922 года, когда I Съездом Советов СССР была утверждена Декларация об образовании Союза ССР. Эта дата, когда Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) объединилась с Украинской и Белорусской советскими социалистическими республиками и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республикой, и считается днем образования СССР. Эти республики возникли после Октябрьской революции 1917 года и распада Российской империи.

Первоначально в состав СССР вошли только эти четыре союзные республики, а в последующие годы были созданы и вошли в состав СССР и другие. С 1956 по 1991 год в состав СССР входили 15 союзных республик: Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР. Являясь крупной и мощной страной, с богатым экономическим потенциалом, занимая ведущее место в мире по запасам многих полезных ископаемых, страной богатейших культурных традиций, СССР за годы своего существования пережил разные периоды - были достижения и потери. Однако, к концу 1980-х годов изменения в экономической и политической жизни страны привели к углублению противоречий между центром и союзными республиками и к радикальным изменениям политической ситуации в стране. В результате, в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном

суверенитете, а произошедшие события в Москве в августе 1991 года ускорили процесс распада СССР.

Дядя Миша 06:58 30.12.2020

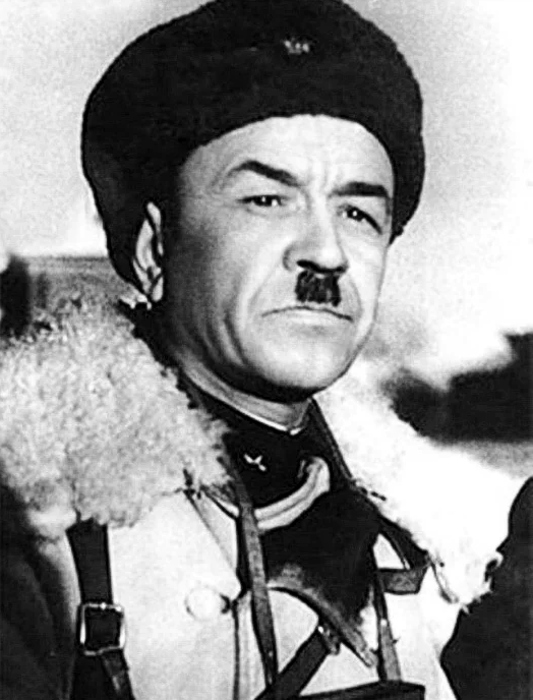

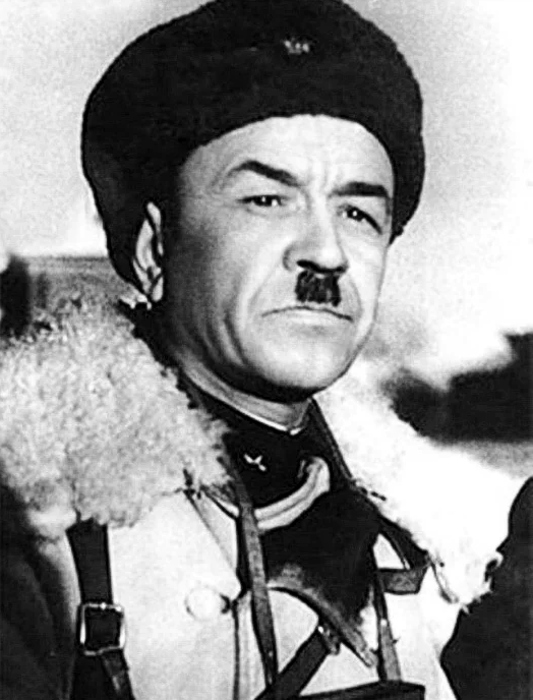

30.12.1912 родился Андрей Сова — советский актер театра и кино, Народный артист Украины.

Андрей Корнеевич Сова родился в Одессе, в семье рабочих. С детства отличался веселым нравом и умением находить общий язык с людьми. Качества, которые молва приписывает настоящему одесситу. Выросший на городских улицах он хорошо знал одесский фольклор, был хорошим рассказчиком. После школьного обучения закончил Одесское мореходное училище. Затем попал на торговый флот. Работал мотористом I класса на торговом судне «Цюрупа». Много бывал в средиземноморских странах, в Греции, Испании, Франции. В возрасте 26 лет Сова окончил актёрское отделение Одесского театрального училища и затем много снимался в кино.

В предвоенные годы и годы Великой Отечественной войны он снялся в таких картинах как: «Танкер "Дербент"», «Таинственный остров», «Морской ястреб», «Молодые годы», «Два бойца», «Я – черноморец», «В дальнем плавании» и других. Колоритные образы, которые он создавал на экране, полюбились зрителю. В послевоенные годы его популярность растет, появляются фильмы: «Максимка», «Тень у пирса», «Море зовет», «Есть такой парень», «Обыкновенная история», «Королева бензоколонки», «Старая крепость». Кроме кинематографа Андрей Сова уделил много творческого внимания театральной сцене. Сначала в роли комика в театре при Киевском Доме офицеров, затем в «Укрконцерте». 23 ноября 1960 года у артиста родилась дочь и в этот же день ему присвоили звание заслуженного артиста Украины. Также он получил большую известность, в роли артиста эстрады выступая в творческом союзе с «Штепселем и Тарапунькой».

Скончался Андрей Корнеевич Сова 12 декабря 1994 года в Киеве, где и был похоронен на Байковом кладбище.

Андрей Корнеевич Сова родился в Одессе, в семье рабочих. С детства отличался веселым нравом и умением находить общий язык с людьми. Качества, которые молва приписывает настоящему одесситу. Выросший на городских улицах он хорошо знал одесский фольклор, был хорошим рассказчиком. После школьного обучения закончил Одесское мореходное училище. Затем попал на торговый флот. Работал мотористом I класса на торговом судне «Цюрупа». Много бывал в средиземноморских странах, в Греции, Испании, Франции. В возрасте 26 лет Сова окончил актёрское отделение Одесского театрального училища и затем много снимался в кино.

В предвоенные годы и годы Великой Отечественной войны он снялся в таких картинах как: «Танкер "Дербент"», «Таинственный остров», «Морской ястреб», «Молодые годы», «Два бойца», «Я – черноморец», «В дальнем плавании» и других. Колоритные образы, которые он создавал на экране, полюбились зрителю. В послевоенные годы его популярность растет, появляются фильмы: «Максимка», «Тень у пирса», «Море зовет», «Есть такой парень», «Обыкновенная история», «Королева бензоколонки», «Старая крепость». Кроме кинематографа Андрей Сова уделил много творческого внимания театральной сцене. Сначала в роли комика в театре при Киевском Доме офицеров, затем в «Укрконцерте». 23 ноября 1960 года у артиста родилась дочь и в этот же день ему присвоили звание заслуженного артиста Украины. Также он получил большую известность, в роли артиста эстрады выступая в творческом союзе с «Штепселем и Тарапунькой».

Скончался Андрей Корнеевич Сова 12 декабря 1994 года в Киеве, где и был похоронен на Байковом кладбище.

Дядя Миша 07:01 30.12.2020

30.12.1904. родился Дмитрий Кабалевский — советский композитор, Народный артист СССР.

Вклад этого талантливого композитора в музыкальную культуру 20 века огромен, он привнес в серьезную музыку ноту оптимизма, его произведения насыщены движением вперед и полны юношеской энергии. Дмитрий Борисович Кабалевский родился в Санкт-Петербурге в семье математика. Обучался музыке у знаменитых мастеров Н.Я. Мясковского и А.Б. Гольденвейзера. Более 40 лет Кабалевский преподавал в Московской консерватории. В 1939 году стал профессором Московской консерватории, а через 20 лет стал профессором консерватории в Мехико.

Написал множество музыкальных сопровождений для спектаклей, шедших на сцене театра Красной Армии: «Мстислав Удалой», «Шутники», «Гибель эскадры», «Слава». Также сотрудничал с театром им. Вахтангова: «Дорога цветов», «Мера за меру», «Ромео и Джульетта». Создал музыку ко многим популярным кинофильмам: «Петербургская ночь», «Аэроград», «Щорс», «Первоклассница», «Восемнадцатый год», «Хмурое утро», «Сёстры». Работал в творческом союзе со многими поэтами-песенниками: С.Я. Маршаком, О.И. Высоцкой, Е.А. Долматовским и многими другими. Плодами этих союзов стали всенародно популярные песни: «Четвёрка дружная ребят», «Наш край», «Пионерское звено», «Школьные годы», «Спокойной ночи», «Часовые стоят», «Не только мальчишки», «Артековский вальс». В творческой коллекции композитора более 150 произведений для фортепиано, более 20 для скрипки и фортепиано, музыка к 10 сонетам Шекспира, 4 симфонии и многое другое.

Кроме музыки Дмитрий Борисович проявил себя и как активный общественный деятель. Был президентом секции Международного общества музыкального образования при ЮНЕСКО, действительным членом Академии педагогических наук СССР. Благодаря ему появился журнал «Музыка в школе», главным редактором которого он был долгое время. Кабалевский - Лауреат Сталинской премии, Народный артист СССР, кавалер ордена Ленина, Герой Социалистического Труда.

Дмитрий Борисович Кабалевский умер 14 февраля 1987 года в Москве в возрасте 82 лет.

Вклад этого талантливого композитора в музыкальную культуру 20 века огромен, он привнес в серьезную музыку ноту оптимизма, его произведения насыщены движением вперед и полны юношеской энергии. Дмитрий Борисович Кабалевский родился в Санкт-Петербурге в семье математика. Обучался музыке у знаменитых мастеров Н.Я. Мясковского и А.Б. Гольденвейзера. Более 40 лет Кабалевский преподавал в Московской консерватории. В 1939 году стал профессором Московской консерватории, а через 20 лет стал профессором консерватории в Мехико.

Написал множество музыкальных сопровождений для спектаклей, шедших на сцене театра Красной Армии: «Мстислав Удалой», «Шутники», «Гибель эскадры», «Слава». Также сотрудничал с театром им. Вахтангова: «Дорога цветов», «Мера за меру», «Ромео и Джульетта». Создал музыку ко многим популярным кинофильмам: «Петербургская ночь», «Аэроград», «Щорс», «Первоклассница», «Восемнадцатый год», «Хмурое утро», «Сёстры». Работал в творческом союзе со многими поэтами-песенниками: С.Я. Маршаком, О.И. Высоцкой, Е.А. Долматовским и многими другими. Плодами этих союзов стали всенародно популярные песни: «Четвёрка дружная ребят», «Наш край», «Пионерское звено», «Школьные годы», «Спокойной ночи», «Часовые стоят», «Не только мальчишки», «Артековский вальс». В творческой коллекции композитора более 150 произведений для фортепиано, более 20 для скрипки и фортепиано, музыка к 10 сонетам Шекспира, 4 симфонии и многое другое.

Кроме музыки Дмитрий Борисович проявил себя и как активный общественный деятель. Был президентом секции Международного общества музыкального образования при ЮНЕСКО, действительным членом Академии педагогических наук СССР. Благодаря ему появился журнал «Музыка в школе», главным редактором которого он был долгое время. Кабалевский - Лауреат Сталинской премии, Народный артист СССР, кавалер ордена Ленина, Герой Социалистического Труда.

Дмитрий Борисович Кабалевский умер 14 февраля 1987 года в Москве в возрасте 82 лет.

Дядя Миша 07:30 31.12.2020

31.12.46. родилась Людмила Пахомова — советская фигуристка, олимпийская чемпионка, тренер. 74 года со дня рождения.

Она прожила яркую и насыщенную жизнь, реализовав сполна отпущенные ей Богом таланты...

Людмила Алексеевна Пахомова родилась в Ростовской области, в семье генерала Пахомова, героя Советского Союза, председателя ЦК ДОСААФ. В 1970 году она окончила Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского, получив профессию балетмейстера. Фигурным катанием Люда начала заниматься с семи лет. Считалась бесперспективной фигуристкой, пробуя себя и в парном, и в одиночном катании. Виктор Рыжкин, тренер ЦСКА, убедил Людмилу заняться танцами на льду с ним в паре, несмотря на солидную разницу в возрасте. Тренировать пару стал Станислав Жук. В них мало кто верил, и даже пытались не допустить их на первый чемпионат страны по спортивным танцам на льду, который состоялся в 1964 году в Кирове. Но они вышли на лед и стали первыми чемпионами!

С 1967 года Людмила Пахомова стала кататься с Александром Горшковым – он стал не только партнером на льду, но и спутником жизни Людмилы (в этом браке родилась дочь Юлия). Тренировать пару взялась Елена Чайковская и оставалась тренером этой пары вплоть до их ухода из любительского спорта. Пахомова и Горшков изменили стиль танцев на льду. До них господствовали строгие, академические танцы под классические мелодии. Они же привнесли в фигурное катание живой, эмоциональный танец: «Вдоль по Питерской», «Соловей», «Озорные частушки» и непревзойденное танго «Кумпарсита». Во многом благодаря их успешным выступлениям на чемпионатах мира, Европы и в концертной программе «Белой Олимпиады-1976», спортивные танцы впервые вошли в программу Олимпийских игр, где Пахомова и Горшков стали первыми золотыми призерами. В 1976 году после блестящих побед на чемпионатах мира, Европы и на Олимпийских играх Пахомова и Горшков ушли из любительского спорта. Им был устроен прощальный бал во дворце спорта, а последним танцем стала знаменитая «Кумпарсита».

В 1977 году Людмила Пахомова ушла на тренерскую работу, а с 1978 года стала тренером сборной СССР. Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России - она сумела воспитать не одну пару чемпионов юниорских состязаний в танцах на льду. Пахомова - автор книг «Хореография в фигурном катании», «Монолог после аплодисментов», «И вечно музыка звучит».

Умерла знаменитая фигуристка Людмила Алексеевна Пахомова 17 мая 1986 года от лейкемии – ей было всего 39 лет. Похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве. С 2000 года её муж, Александр Горшков, является президентом Регионального благотворительного общественного фонда «Искусство и спорт» имени Людмилы Пахомовой.

Она прожила яркую и насыщенную жизнь, реализовав сполна отпущенные ей Богом таланты...

Людмила Алексеевна Пахомова родилась в Ростовской области, в семье генерала Пахомова, героя Советского Союза, председателя ЦК ДОСААФ. В 1970 году она окончила Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского, получив профессию балетмейстера. Фигурным катанием Люда начала заниматься с семи лет. Считалась бесперспективной фигуристкой, пробуя себя и в парном, и в одиночном катании. Виктор Рыжкин, тренер ЦСКА, убедил Людмилу заняться танцами на льду с ним в паре, несмотря на солидную разницу в возрасте. Тренировать пару стал Станислав Жук. В них мало кто верил, и даже пытались не допустить их на первый чемпионат страны по спортивным танцам на льду, который состоялся в 1964 году в Кирове. Но они вышли на лед и стали первыми чемпионами!

С 1967 года Людмила Пахомова стала кататься с Александром Горшковым – он стал не только партнером на льду, но и спутником жизни Людмилы (в этом браке родилась дочь Юлия). Тренировать пару взялась Елена Чайковская и оставалась тренером этой пары вплоть до их ухода из любительского спорта. Пахомова и Горшков изменили стиль танцев на льду. До них господствовали строгие, академические танцы под классические мелодии. Они же привнесли в фигурное катание живой, эмоциональный танец: «Вдоль по Питерской», «Соловей», «Озорные частушки» и непревзойденное танго «Кумпарсита». Во многом благодаря их успешным выступлениям на чемпионатах мира, Европы и в концертной программе «Белой Олимпиады-1976», спортивные танцы впервые вошли в программу Олимпийских игр, где Пахомова и Горшков стали первыми золотыми призерами. В 1976 году после блестящих побед на чемпионатах мира, Европы и на Олимпийских играх Пахомова и Горшков ушли из любительского спорта. Им был устроен прощальный бал во дворце спорта, а последним танцем стала знаменитая «Кумпарсита».

В 1977 году Людмила Пахомова ушла на тренерскую работу, а с 1978 года стала тренером сборной СССР. Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России - она сумела воспитать не одну пару чемпионов юниорских состязаний в танцах на льду. Пахомова - автор книг «Хореография в фигурном катании», «Монолог после аплодисментов», «И вечно музыка звучит».

Умерла знаменитая фигуристка Людмила Алексеевна Пахомова 17 мая 1986 года от лейкемии – ей было всего 39 лет. Похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве. С 2000 года её муж, Александр Горшков, является президентом Регионального благотворительного общественного фонда «Искусство и спорт» имени Людмилы Пахомовой.

Дядя Миша 07:32 31.12.2020

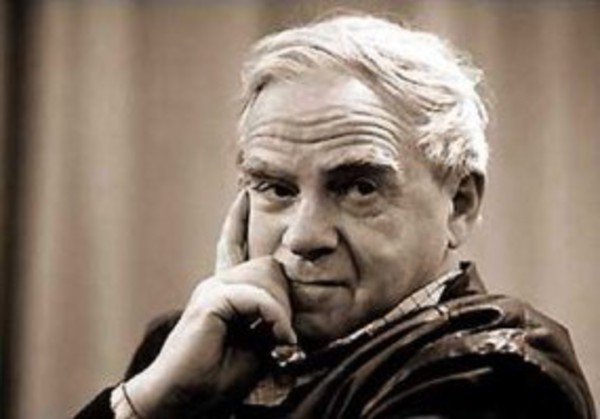

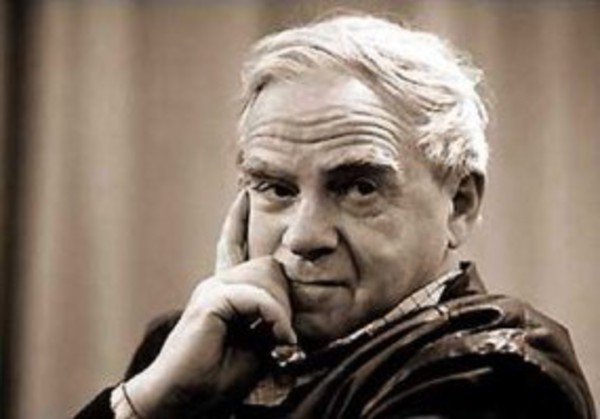

31 декабря 1930 года родился натолий Кузнецов – известный и востребованный, как советским, так и российским, кинематографом актер, в его «творческом багаже» масса замечательных ролей, а всего в фильмографии – более 100 киноролей. Однако, знаменитым и народно любимым он стал, благодаря одной – красноармейца Сухова из фильма «Белое солнце пустыни». 90 лет со дня рождения.

Анатолий Борисович Кузнецов родился в Москве, в семье певца Бориса Кузнецова, который сначала пел в джазе Кнушевицкого, затем на радио и в хоре Большого театра. Глядя на отца, Толя тоже увлекся творчеством – в детстве и юности он учился в музыкальной школе, а затем, показав неплохие вокальные данные, поступил в Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова. На вокальном факультете, где учился Кузнецов, сценическое мастерство преподавала Н.О. Смирнова, в прошлом участница Музыкальной студии Станиславского. Именно она, отметив его способности, посоветовала Кузнецову поступить в театральное училище.

И в 1951 году Анатолий подал документы сразу в два вуза – в Щукинское училище и Школу-студию при МХАТе, и сумел поступить в оба. Но в конечном итоге выбрал Школу-студию при МХАТе, где успешно учился на курсе А.Карева и Н.Дорохина. И именно на этом курсе тогда еще начинающий режиссер О.Ефремов начал создавать театр «Современник».

После окончания Школы-студии в 1955 году Кузнецову предложили работу сразу в двух театрах на выбор – в московском «Современнике» и в Театре имени Волкова в Ярославле, но он выбрал кинематограф. Кстати, в кино он дебютировал еще будучи студентом – в картине «Опасные тропы» (1954), где исполнил одну из центральных ролей, и сразу был замечен режиссерами. Уже в 1955 году Кузнецов получил два приглашения – на главные роли в картинах «Гость с Кубани» и «За витриной универмага», а в следующем году сумел сняться сразу в трех фильмах: «Путешествие в молодость», «К Черному морю» и «Случай на шахте восемь». В 1958 году он стал актером Театра-студии киноактера, на сцене которого сыграл несколько ролей. Но кино более привлекало Кузнецова, тем более, что и предложений интересных ролей от режиссеров было немало. Поэтому в большей степени Анатолий Борисович известен как киноактер. Среди самых значительных его работ первых лет кинокарьеры – роли в фильмах: «Случай на шахте восемь» (1956), «На дорогах войны» (1958), «Друг мой, Колька» (1961), «Утренние поезда» (1963), «Дайте жалобную книгу!» (1965), «Весна на Одере» (1967), «Люди на Ниле» (1968) и других. Хотя ролей могло быть значительно больше, если бы сам актер порой не отказывался от них в силу своей востребованности.

Но всенародно известным и любимым Анатолий Кузнецов стал после роли красноармейца Федора Сухова в фильме В.Мотыля «Белое солнце пустыни» (1969). Именно после выхода на экраны страны этой картины к нему пришли огромная популярность и международное признание – фильм демонстрировался более чем в 80 странах мира, а красноармеец Сухов в исполнении Кузнецова стал культовой фигурой. Известно, что этот фильм стал своеобразным талисманом для наших космонавтов – каждый вновь отправляющийся в космос экипаж обязательно смотрит его накануне старта. Для них это добрый знак. Кстати, благодаря тому, что «Белое солнце пустыни» показывали в разных странах, и сам Кузнецов побывал во многих из них. И его стали приглашать в свои картины и зарубежные режиссеры. Так, актер снялся в нескольких совместных советско-болгарских постановках, в советско-югославском фильме «Единственная дорога» (1974), в чехословацких фильмах – «Один сребреник» (1976) и «Гордубал» (1979). Последнюю картину сам Кузнецов считал одной из лучших в своем послужном списке.

Не менее активно снимался он и на Родине. Среди наиболее интересных его работ последующих лет – роли в фильмах: «Освобождение» (1968-1971), «Горячий снег» (1972), «Жизнь на грешной земле» (1973), «По секрету всему свету» (1976), «В зоне особого внимания» (1977), «Вторая весна» (1979), «Случай в квадрате 36-80» (1982), «Медный ангел» (1984), «Битва за Москву» (1984-1985), «Без солнца» (1987), «Русская рулетка» (1989), «Гений» (1991), «Ширли-Мырли» (1995), «На углу, у Патриарших…» (1995) и многие другие.

Актер был женат на Александре Ляпидевской – дочери легендарного летчика А.В. Ляпидевского, которая также была связана с работой в кино. Она закончила режиссерский факультет ВГИКа и снимала научно-популярные фильмы. В этом браке родилась дочь Ирина (1974 г.р.). До последнего дня Кузнецов продолжал много и активно работать. Помимо съемок в кино и работы в театре он также ездил по стране с творческими вечерами и концертами, а еще принимал участие в различных телепередачах. 7 марта 2014 года Анатолий Борисович Кузнецов скончался в Москве на 84 году жизни.

Анатолий Борисович Кузнецов родился в Москве, в семье певца Бориса Кузнецова, который сначала пел в джазе Кнушевицкого, затем на радио и в хоре Большого театра. Глядя на отца, Толя тоже увлекся творчеством – в детстве и юности он учился в музыкальной школе, а затем, показав неплохие вокальные данные, поступил в Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова. На вокальном факультете, где учился Кузнецов, сценическое мастерство преподавала Н.О. Смирнова, в прошлом участница Музыкальной студии Станиславского. Именно она, отметив его способности, посоветовала Кузнецову поступить в театральное училище.

И в 1951 году Анатолий подал документы сразу в два вуза – в Щукинское училище и Школу-студию при МХАТе, и сумел поступить в оба. Но в конечном итоге выбрал Школу-студию при МХАТе, где успешно учился на курсе А.Карева и Н.Дорохина. И именно на этом курсе тогда еще начинающий режиссер О.Ефремов начал создавать театр «Современник».

После окончания Школы-студии в 1955 году Кузнецову предложили работу сразу в двух театрах на выбор – в московском «Современнике» и в Театре имени Волкова в Ярославле, но он выбрал кинематограф. Кстати, в кино он дебютировал еще будучи студентом – в картине «Опасные тропы» (1954), где исполнил одну из центральных ролей, и сразу был замечен режиссерами. Уже в 1955 году Кузнецов получил два приглашения – на главные роли в картинах «Гость с Кубани» и «За витриной универмага», а в следующем году сумел сняться сразу в трех фильмах: «Путешествие в молодость», «К Черному морю» и «Случай на шахте восемь». В 1958 году он стал актером Театра-студии киноактера, на сцене которого сыграл несколько ролей. Но кино более привлекало Кузнецова, тем более, что и предложений интересных ролей от режиссеров было немало. Поэтому в большей степени Анатолий Борисович известен как киноактер. Среди самых значительных его работ первых лет кинокарьеры – роли в фильмах: «Случай на шахте восемь» (1956), «На дорогах войны» (1958), «Друг мой, Колька» (1961), «Утренние поезда» (1963), «Дайте жалобную книгу!» (1965), «Весна на Одере» (1967), «Люди на Ниле» (1968) и других. Хотя ролей могло быть значительно больше, если бы сам актер порой не отказывался от них в силу своей востребованности.

Но всенародно известным и любимым Анатолий Кузнецов стал после роли красноармейца Федора Сухова в фильме В.Мотыля «Белое солнце пустыни» (1969). Именно после выхода на экраны страны этой картины к нему пришли огромная популярность и международное признание – фильм демонстрировался более чем в 80 странах мира, а красноармеец Сухов в исполнении Кузнецова стал культовой фигурой. Известно, что этот фильм стал своеобразным талисманом для наших космонавтов – каждый вновь отправляющийся в космос экипаж обязательно смотрит его накануне старта. Для них это добрый знак. Кстати, благодаря тому, что «Белое солнце пустыни» показывали в разных странах, и сам Кузнецов побывал во многих из них. И его стали приглашать в свои картины и зарубежные режиссеры. Так, актер снялся в нескольких совместных советско-болгарских постановках, в советско-югославском фильме «Единственная дорога» (1974), в чехословацких фильмах – «Один сребреник» (1976) и «Гордубал» (1979). Последнюю картину сам Кузнецов считал одной из лучших в своем послужном списке.

Не менее активно снимался он и на Родине. Среди наиболее интересных его работ последующих лет – роли в фильмах: «Освобождение» (1968-1971), «Горячий снег» (1972), «Жизнь на грешной земле» (1973), «По секрету всему свету» (1976), «В зоне особого внимания» (1977), «Вторая весна» (1979), «Случай в квадрате 36-80» (1982), «Медный ангел» (1984), «Битва за Москву» (1984-1985), «Без солнца» (1987), «Русская рулетка» (1989), «Гений» (1991), «Ширли-Мырли» (1995), «На углу, у Патриарших…» (1995) и многие другие.

Актер был женат на Александре Ляпидевской – дочери легендарного летчика А.В. Ляпидевского, которая также была связана с работой в кино. Она закончила режиссерский факультет ВГИКа и снимала научно-популярные фильмы. В этом браке родилась дочь Ирина (1974 г.р.). До последнего дня Кузнецов продолжал много и активно работать. Помимо съемок в кино и работы в театре он также ездил по стране с творческими вечерами и концертами, а еще принимал участие в различных телепередачах. 7 марта 2014 года Анатолий Борисович Кузнецов скончался в Москве на 84 году жизни.

Дядя Миша 07:35 31.12.2020

31 декабря в 1933 родился Семен Фарада — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России. 87 лет со дня рождения.

Инженер по образованию, Семен Фарада с детства интересовался театром и участвовал в любительских постановках. Он стал известен благодаря ролям в комедийных фильмах «Формула любви», «Гараж» и «Человек с бульвара Капуцинов». Всего у актера было 3 брака, в 1976 году родился сын Михаил.

Семён Фарада родился в самый последний день декабря в 1933 году, в селе Никольское Московской области. Настоящая фамилия актера Фердман. Он окончил МВТУ им. Н. Баумана и после учебы работал инженером. Начиная с 1970 года, Фарада выступал артистом на эстраде, затем работал в театре.

Известность пришла к Фараде в 1979 году, когда он снялся в картине «Тот самый Мюнхгаузен» и в комедии «Гараж». Классикой жанра можно назвать фильмы: «Чародеи», «Формула любви», «Риск – благородное дело», «После дождичка в четверг», «Миллион в брачной корзине», «Человек с бульвара Капуцинов», «Убить дракона» и множество других. Также он принимал участие в озвучивании мультфильмов.

Еще в 1980-х у актера начались проблемы с сердцем – он перенес операцию по установке искусственного клапана, а в 2000 году случился инсульт. Среди последствий оказались частичный паралич и нарушение речи. На актерской профессии пришлось ставить крест. Через два года Фарада сломал шейку бедра, затем он перенес три операции. Скитания по больницам не прошли даром – их результатом стал повторный инсульт. Умер народный артист РФ, 20 августа 2009 года, ему было 75 лет.

Инженер по образованию, Семен Фарада с детства интересовался театром и участвовал в любительских постановках. Он стал известен благодаря ролям в комедийных фильмах «Формула любви», «Гараж» и «Человек с бульвара Капуцинов». Всего у актера было 3 брака, в 1976 году родился сын Михаил.

Семён Фарада родился в самый последний день декабря в 1933 году, в селе Никольское Московской области. Настоящая фамилия актера Фердман. Он окончил МВТУ им. Н. Баумана и после учебы работал инженером. Начиная с 1970 года, Фарада выступал артистом на эстраде, затем работал в театре.

Известность пришла к Фараде в 1979 году, когда он снялся в картине «Тот самый Мюнхгаузен» и в комедии «Гараж». Классикой жанра можно назвать фильмы: «Чародеи», «Формула любви», «Риск – благородное дело», «После дождичка в четверг», «Миллион в брачной корзине», «Человек с бульвара Капуцинов», «Убить дракона» и множество других. Также он принимал участие в озвучивании мультфильмов.

Еще в 1980-х у актера начались проблемы с сердцем – он перенес операцию по установке искусственного клапана, а в 2000 году случился инсульт. Среди последствий оказались частичный паралич и нарушение речи. На актерской профессии пришлось ставить крест. Через два года Фарада сломал шейку бедра, затем он перенес три операции. Скитания по больницам не прошли даром – их результатом стал повторный инсульт. Умер народный артист РФ, 20 августа 2009 года, ему было 75 лет.

Дядя Миша 07:37 31.12.2020

31 декабря 1928 года родилась Татьяна Ивановна Шмыга — советская и российская певица (лирическое сопрано), актриса оперетты, театра и кино. Единственная в СССР актриса оперетты, удостоенная звания Народная артистка СССР (1978).

Родилась в Москве. Отец — Иван Артемьевич Шмыга (1899—1982). Мать — Зинаида Григорьевна Шмыга (1908—1975). 92 года со дня рождения.

Татьяна Ивановна Шмыга родилась в Москве.

Семья отца Татьяны Ивановны, поляка по национальности, бежала из Польши в Россию в 1915 году от наступавших немцев. Её дед по линии отца носил фамилию Мицкевич. Но дед рано умер, когда отцу Татьяны Ивановны было всего шесть лет, и её бабушка вторично вышла замуж, сын получил фамилию Шмыга.

Детство артистки было благополучным. Родители Татьяны любили театр, слушали П. К. Лещенко и Л. О. Утёсова, вечерами устраивали домашние балы. В детстве Шмыга мечтала стать юристом, однако позже начала брать уроки пения.

В 1947 году Шмыга поступила в музыкально-театральное училище имени Глазунова, где проучилась четыре года. На экзамене четвёртого курса сорвала голос и была готова бросить обучение, но благодаря Иосифу Туманову, преподавателю актёрского мастерства, и директору училища Павлу Понтрягину осталась. В это время вокальная кафедра училища была присоединена к вновь созданному факультету музыкального театра в Государственном институте театрального искусства (ГИТИС), продолжила обучение там. Голос помогла восстановить преподаватель пения Дора Белявская, ставшая вокальным педагогом Шмыги и во время профессиональной деятельности. Когда Дора Борисовна умерла, со Шмыгой продолжила заниматься её дочь, Марина Никольская. В 1953 году Шмыга окончила ГИТИС с красным дипломом.

Сразу же после окончания института её приняли в труппу Московского театра оперетты. Первой её ролью была Виолетта в «Фиалке Монмартра», с первой же роли талант певицы был замечен.

В 1969 году Шмыга выступила в новой постановке «Фиалки…», но уже в роли «звезды Монмартра», примадонны Нинон. «Карамболина» на долгие годы стала визитной карточкой актрисы. В феврале 1965 года в театре прошла первая премьера мюзикла «Моя прекрасная леди» Ф.Лоу по пьесе Б. Шоу «Пигмалион», где она сыграла роль Элизы Дулитл.

В 1962 году Татьяна Шмыга впервые снялась в кинофильме, это был фильм «Гусарская баллада». Она сыграла эпизодическую роль французской актрисы Луизы Жермон, приехавшей в Россию на гастроли и застрявшей «в снегах», в гуще войны.

На протяжении всего творческого пути актрисы, наряду с работой в театре, проходила её концертная и гастрольная деятельность. В репертуаре Татьяны Шмыги были партии Мариетты («Баядера» И.Кальмана), Сильвы («Сильва» И.Кальмана), Ганны Главари («Весёлая вдова» Ф.Легара), Долли Галахер («Хелло, Долли» Дж. Хермана), Николь («Кварталы Парижа» Минха) и другие. Многие годы её постоянным партнёром в концертной и гастрольной деятельности был заслуженный артист РСФСР, солист Московского театра оперетты Анатолий Васильевич Пиневич.

В 2001 году в издательстве «Вагриус» в серии «Мой 20 век» вышла книга воспоминаний Татьяны Шмыги «Счастье мне улыбалось».

Последние годы жизни актриса страдала от болей в ногах, но до осени 2009 года выходила на сцену Театра оперетты в спектаклях «Джейн» и «Катрин».

В апреле 2010 года, когда боли стали невыносимыми, Татьяна Ивановна обратилась к врачам и была госпитализирована в Боткинскую больницу, где у неё диагностировали серьёзные проблемы с сосудами (плохую проходимость, тромбоз). Медикаментозное лечение, серия хирургических операций (включая шунтирование сосудов) не дали ожидаемого эффекта. Осенью 2010 года врачи вынуждены были ампутировать ей ногу. Несмотря на предпринятые усилия, последние недели жизни актриса провела в больнице в крайне тяжёлом состоянии, осложнённом ишемической болезнью сердца и заболеванием крови.

3 февраля 2011 года, в реанимационном отделении Боткинской больницы, на 83-м году жизни, Татьяна Ивановна Шмыга скончалась. Прощание с Татьяной Шмыгой состоялось 7 февраля в Московском театре оперетты, после отпевания она была похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 10).

Родилась в Москве. Отец — Иван Артемьевич Шмыга (1899—1982). Мать — Зинаида Григорьевна Шмыга (1908—1975). 92 года со дня рождения.

Татьяна Ивановна Шмыга родилась в Москве.

Семья отца Татьяны Ивановны, поляка по национальности, бежала из Польши в Россию в 1915 году от наступавших немцев. Её дед по линии отца носил фамилию Мицкевич. Но дед рано умер, когда отцу Татьяны Ивановны было всего шесть лет, и её бабушка вторично вышла замуж, сын получил фамилию Шмыга.

Детство артистки было благополучным. Родители Татьяны любили театр, слушали П. К. Лещенко и Л. О. Утёсова, вечерами устраивали домашние балы. В детстве Шмыга мечтала стать юристом, однако позже начала брать уроки пения.

В 1947 году Шмыга поступила в музыкально-театральное училище имени Глазунова, где проучилась четыре года. На экзамене четвёртого курса сорвала голос и была готова бросить обучение, но благодаря Иосифу Туманову, преподавателю актёрского мастерства, и директору училища Павлу Понтрягину осталась. В это время вокальная кафедра училища была присоединена к вновь созданному факультету музыкального театра в Государственном институте театрального искусства (ГИТИС), продолжила обучение там. Голос помогла восстановить преподаватель пения Дора Белявская, ставшая вокальным педагогом Шмыги и во время профессиональной деятельности. Когда Дора Борисовна умерла, со Шмыгой продолжила заниматься её дочь, Марина Никольская. В 1953 году Шмыга окончила ГИТИС с красным дипломом.

Сразу же после окончания института её приняли в труппу Московского театра оперетты. Первой её ролью была Виолетта в «Фиалке Монмартра», с первой же роли талант певицы был замечен.

В 1969 году Шмыга выступила в новой постановке «Фиалки…», но уже в роли «звезды Монмартра», примадонны Нинон. «Карамболина» на долгие годы стала визитной карточкой актрисы. В феврале 1965 года в театре прошла первая премьера мюзикла «Моя прекрасная леди» Ф.Лоу по пьесе Б. Шоу «Пигмалион», где она сыграла роль Элизы Дулитл.

В 1962 году Татьяна Шмыга впервые снялась в кинофильме, это был фильм «Гусарская баллада». Она сыграла эпизодическую роль французской актрисы Луизы Жермон, приехавшей в Россию на гастроли и застрявшей «в снегах», в гуще войны.

На протяжении всего творческого пути актрисы, наряду с работой в театре, проходила её концертная и гастрольная деятельность. В репертуаре Татьяны Шмыги были партии Мариетты («Баядера» И.Кальмана), Сильвы («Сильва» И.Кальмана), Ганны Главари («Весёлая вдова» Ф.Легара), Долли Галахер («Хелло, Долли» Дж. Хермана), Николь («Кварталы Парижа» Минха) и другие. Многие годы её постоянным партнёром в концертной и гастрольной деятельности был заслуженный артист РСФСР, солист Московского театра оперетты Анатолий Васильевич Пиневич.

В 2001 году в издательстве «Вагриус» в серии «Мой 20 век» вышла книга воспоминаний Татьяны Шмыги «Счастье мне улыбалось».

Последние годы жизни актриса страдала от болей в ногах, но до осени 2009 года выходила на сцену Театра оперетты в спектаклях «Джейн» и «Катрин».

В апреле 2010 года, когда боли стали невыносимыми, Татьяна Ивановна обратилась к врачам и была госпитализирована в Боткинскую больницу, где у неё диагностировали серьёзные проблемы с сосудами (плохую проходимость, тромбоз). Медикаментозное лечение, серия хирургических операций (включая шунтирование сосудов) не дали ожидаемого эффекта. Осенью 2010 года врачи вынуждены были ампутировать ей ногу. Несмотря на предпринятые усилия, последние недели жизни актриса провела в больнице в крайне тяжёлом состоянии, осложнённом ишемической болезнью сердца и заболеванием крови.

3 февраля 2011 года, в реанимационном отделении Боткинской больницы, на 83-м году жизни, Татьяна Ивановна Шмыга скончалась. Прощание с Татьяной Шмыгой состоялось 7 февраля в Московском театре оперетты, после отпевания она была похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 10).

Дядя Миша 07:39 31.12.2020

31 декабря 1968 года совершил испытательный полет первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. Тремя годами позже, летом 1971 года, он произвел невероятное впечатление на организаторов и гостей Международной авиационной выставки в Париже. Для демонстрации возможностей «советской птицы» разработчики отправили самолет из Москвы в 9 часов утра и в это же время — в 9 часов утра — он приземлился в столице Болгарии. Разница во времени с Софией составляла 1 час. 3 июня 1973 года Ту-144 № 77102 разбился во время демонстрационного полёта на авиасалоне в Ле Бурже. Все 6 членов экипажа погибли. Точные причины аварии до сих пор неизвестны. Тем не менее, 26 декабря 1975 года свой первый рабочий рейс самолет совершил на маршруте Москва–Алма-Ата, где перевёз почту и посылки, а с ноября 1977 года на том же направлении начались и пассажирские перевозки. Рейсы выполняли только два самолёта – № 77109 и № 77110. Лётчики «Аэрофлота» летали только в качестве вторых пилотов, командирами же экипажа всегда были лётчики-испытатели ОКБ Туполева. Билет в самолёт стоил 68 рублей, тогда как на обычный дозвуковой самолёт билет в Алма-Ату стоил 48 рублей.

Однако коммерческая карьера Ту-144 была недолгой. По словам лётчиков, нештатные ситуации происходили практически в каждом полёте. 23 мая 1978 года произошло второе крушение Ту-144. Впоследствии Ту-144 использовался только для грузовых перевозок между Москвой и Хабаровском. В общей сложности, Ту-144 совершил 102 рейса под флагом «Аэрофлота», из них 55 — пассажирских.

Дядя Миша 07:43 31.12.2020

31 декабря 1943 г. 77 лет назад Житомир окончательно освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Украинский город Житомир является одним из старейших городов. В 1930-х годах, став административным центром вновь образованной Житомирской области, он превратился в крупный промышленный и культурный город. Однако, с началом Великой Отечественной войны, как и вся Украина, он был оккупирован немецко-фашистскими войсками. С первых дней войны Житомир подвергся бомбардировке, а после ухода из него советских войск в начале июля 1941 года (в ходе Киевской оборонительной операции), немецкие войска захватили город и установили здесь жестокий оккупационный режим, за время которого было уничтожено свыше 110 тысяч советских граждан – военнопленных и мирных жителей. В общей сложности Житомир находился под фашистской оккупацией два с половиной года. Помимо человеческих жертв за это время был нанесен огромный ущерб и самому городу – были разрушены практически все промышленные предприятия, около половины жилых домов, больницы, образовательные и культурные учреждения, ряд административных зданий. Центр города представлял собой руины.

Но жители Житомира по мере сил оказывали сопротивление врагу. Так, к началу 1942 года в городе действовало около 20 подпольных групп, которые действовали и совместно с отрядами партизанских соединений. В ноябре 1943 года, в ходе Киевской наступательной операции, советские войска отвоевали у немцев Житомир – важный узел коммуникаций на Правобережной Украине. 12 ноября 1943 года город освободили части 23-го стрелкового корпуса и объединение 1-го гвардейского кавалерийского корпуса под командованием генералов Баранова и Чувакова. Однако, это не стало окончательной победой. Немцы, не желая лишаться столь важного объекта, подтянули новые силы, перешли в наступление и вновь овладели городом через несколько дней (в ходе контрнаступления на Киев). Но советским войскам удалось отстоять Киев, разгромить фашистов и перейти в наступление. Решающая битва на Житомирском направлении началась в декабре 1943 года (в ходе Житомирско-Бердичевской операции 1943-1944 годов). А 31 декабря после артиллерийского обстрела и бомбардировки с воздуха войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала Ватутина прорвались сквозь вражескую оборону и взяли Житомир. К вечеру 31 декабря 1943 года город был полностью и окончательно очищен от немецко-фашистских захватчиков.

По мнению некоторых историков, Житомир – единственный город, освобождение которого Москва отмечала салютом дважды. Также в честь этой победы 33 воинским частям и соединениям было присвоено почетное наименование «Житомирские».

В послевоенные годы город постепенно восстановился, в 1984 году он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в честь победы над врагом, и чтобы увековечить в истории имена героев освободителей города, в Житомире было установлено два памятника. В 1969 году на площади Победы установили памятный знак «Советским воинам от житомирян» (Танк Т-34), а в 1979-м – Монумент Вечной Славы в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков. Монумент установлен на одной из самых высоких точек города – на холме над рекой Тетерев, и виден издалека, а около него горит Вечный огонь.

Ежегодно жители и гости Житомира принимают участие в торжествах, посвященных годовщине освобождения города от фашистов. И неизменно посещают эти места, чтобы почтить память героев, высказать слова благодарности ветеранам и возложить к памятникам цветы.

Украинский город Житомир является одним из старейших городов. В 1930-х годах, став административным центром вновь образованной Житомирской области, он превратился в крупный промышленный и культурный город. Однако, с началом Великой Отечественной войны, как и вся Украина, он был оккупирован немецко-фашистскими войсками. С первых дней войны Житомир подвергся бомбардировке, а после ухода из него советских войск в начале июля 1941 года (в ходе Киевской оборонительной операции), немецкие войска захватили город и установили здесь жестокий оккупационный режим, за время которого было уничтожено свыше 110 тысяч советских граждан – военнопленных и мирных жителей. В общей сложности Житомир находился под фашистской оккупацией два с половиной года. Помимо человеческих жертв за это время был нанесен огромный ущерб и самому городу – были разрушены практически все промышленные предприятия, около половины жилых домов, больницы, образовательные и культурные учреждения, ряд административных зданий. Центр города представлял собой руины.

Но жители Житомира по мере сил оказывали сопротивление врагу. Так, к началу 1942 года в городе действовало около 20 подпольных групп, которые действовали и совместно с отрядами партизанских соединений. В ноябре 1943 года, в ходе Киевской наступательной операции, советские войска отвоевали у немцев Житомир – важный узел коммуникаций на Правобережной Украине. 12 ноября 1943 года город освободили части 23-го стрелкового корпуса и объединение 1-го гвардейского кавалерийского корпуса под командованием генералов Баранова и Чувакова. Однако, это не стало окончательной победой. Немцы, не желая лишаться столь важного объекта, подтянули новые силы, перешли в наступление и вновь овладели городом через несколько дней (в ходе контрнаступления на Киев). Но советским войскам удалось отстоять Киев, разгромить фашистов и перейти в наступление. Решающая битва на Житомирском направлении началась в декабре 1943 года (в ходе Житомирско-Бердичевской операции 1943-1944 годов). А 31 декабря после артиллерийского обстрела и бомбардировки с воздуха войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала Ватутина прорвались сквозь вражескую оборону и взяли Житомир. К вечеру 31 декабря 1943 года город был полностью и окончательно очищен от немецко-фашистских захватчиков.

По мнению некоторых историков, Житомир – единственный город, освобождение которого Москва отмечала салютом дважды. Также в честь этой победы 33 воинским частям и соединениям было присвоено почетное наименование «Житомирские».

В послевоенные годы город постепенно восстановился, в 1984 году он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в честь победы над врагом, и чтобы увековечить в истории имена героев освободителей города, в Житомире было установлено два памятника. В 1969 году на площади Победы установили памятный знак «Советским воинам от житомирян» (Танк Т-34), а в 1979-м – Монумент Вечной Славы в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков. Монумент установлен на одной из самых высоких точек города – на холме над рекой Тетерев, и виден издалека, а около него горит Вечный огонь.

Ежегодно жители и гости Житомира принимают участие в торжествах, посвященных годовщине освобождения города от фашистов. И неизменно посещают эти места, чтобы почтить память героев, высказать слова благодарности ветеранам и возложить к памятникам цветы.

Дядя Миша 07:45 31.12.2020

31 декабря 1942 г. 78 лет назад завершилась оборона Кавказа в годы Великой Отечественной войны.

Битва за Кавказ – боевые действия во время Великой Отечественной войны между советскими войсками и силами Германии, Румынии и Словакии, цель которых – иметь контроль над важным экономическим регионом. Битва длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года, она делится на два этапа – оборонительный этап (оборона Кавказа) во время наступление немецких войск (25 июля – 31 декабря 1942 года) и контрнаступление советских войск (1 января – 9 октября 1943 года). До начала войны Кавказ играл важную роль в экономике СССР, через него осуществлялся значительный внешнеторговый грузооборот Советского Союза, на долю Северного Кавказа и Закавказья приходилось 86,5 процента добычи нефти. Славился край и сельскохозяйственными успехами. За первый год Великой Отечественной войны в Союзе в несколько раз сократился сбор зерновых, сократилась выплавка стали. Значение Кавказа возросло, и задача по защите края легла на войска Южного, Северо-Кавказского и Закавказского фронтов.

Войска Южного фронта под командованием генерала Р.Я. Малиновского занимали оборону по левому берегу Дона. Войска Северо-Кавказского фронта, которым командовал Маршал Советского Союза С.М. Буденный, обороняли северо-восточное и восточное побережья Азовского и Черного морей от Азова до Лазаревского. Закавказский фронт, где командующим был генерал И.В. Тюленев, оборонял побережье Черного моря от Лазаревского до Батуми и границу с Турцией. Часть его войск располагалась в Северном Иране и прикрывала ирано-турецкую границу. С водных просторов их поддерживал Черноморский флот под командованием вице-адмирала Ф.С. Октябрьского.

Со стороны противника действовал 4-й воздушный флот Люфтваффе и группа армий «А», чьей задачей было уничтожить войска Южного фронта и овладеть Северным Кавказом, затем захватить Новороссийск и Туапсе с одной стороны, и Грозный и Баку с другой, а закончить взятием Сталинграда. Этот план, получивший название «Эдельвейс», казался фюреру легковыполнимым: он рассчитывал на помощь Турции и самих жителей региона, ему было известно, что часть населения Кавказа была настроена против советской власти. Кстати, впоследствии часть кавказского населения была обвинена в содействии противнику, и многие из местных жителей были сосланы в Сибирь. И хотя во время первого этапа битвы успех сопутствовал противнику – немцы сумели захватить немало южных городов: Ставрополь, Армавир, Майкоп, Краснодар, Элисту, Моздок и часть Новороссийска, но уже через два месяца немецкая армия была остановлена под Малгобеком. План Гитлера по захвату Кавказа так и не удался, Турция не стала союзником Германии, сама немецкая армия понесла значительные потери – порядка 100 тысяч человек, а благодаря победе советской армии под Сталинградом наступление немцев здесь провалилось. К началу второго этапа Битвы за Кавказ – контрнаступления советских войск – немецкая группировка на Кавказе значительно ослабла.

В результате грамотно проведенных советскими войсками оборонительных операций на Кавказе, противнику было нанесено серьезное поражение, и инициатива на данном стратегическом направлении перешла в руки советского командования. Даже несмотря на то, что на кавказском направлении немцы сумели оккупировать значительную часть территории Северного Кавказа, но им не удалось овладеть нефтяными источниками Грозненского и Бакинского районов и другими источниками ценного стратегического сырья. Кроме того, нашим войскам в сложной обстановке удалось сохранить некоторые военно-морские базы, обеспечившие действия флота в сражениях, а также подготовить условия для перехода войск в решительное наступление. И второй этап битвы за Кавказ стал крайне успешным для советской армии. Были отвоеваны территории, захваченные ранее немцами, возвращены под контроль нефтяные промыслы и зерновые. С победы под Сталинградом и битвы на Кавказе началось победоносное шествие Советского Союза во Второй Мировой войне. 1 мая 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За оборону Кавказа». Почетной награды удостоились тысячи советских солдат.

Битва за Кавказ – боевые действия во время Великой Отечественной войны между советскими войсками и силами Германии, Румынии и Словакии, цель которых – иметь контроль над важным экономическим регионом. Битва длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года, она делится на два этапа – оборонительный этап (оборона Кавказа) во время наступление немецких войск (25 июля – 31 декабря 1942 года) и контрнаступление советских войск (1 января – 9 октября 1943 года). До начала войны Кавказ играл важную роль в экономике СССР, через него осуществлялся значительный внешнеторговый грузооборот Советского Союза, на долю Северного Кавказа и Закавказья приходилось 86,5 процента добычи нефти. Славился край и сельскохозяйственными успехами. За первый год Великой Отечественной войны в Союзе в несколько раз сократился сбор зерновых, сократилась выплавка стали. Значение Кавказа возросло, и задача по защите края легла на войска Южного, Северо-Кавказского и Закавказского фронтов.

Войска Южного фронта под командованием генерала Р.Я. Малиновского занимали оборону по левому берегу Дона. Войска Северо-Кавказского фронта, которым командовал Маршал Советского Союза С.М. Буденный, обороняли северо-восточное и восточное побережья Азовского и Черного морей от Азова до Лазаревского. Закавказский фронт, где командующим был генерал И.В. Тюленев, оборонял побережье Черного моря от Лазаревского до Батуми и границу с Турцией. Часть его войск располагалась в Северном Иране и прикрывала ирано-турецкую границу. С водных просторов их поддерживал Черноморский флот под командованием вице-адмирала Ф.С. Октябрьского.

Со стороны противника действовал 4-й воздушный флот Люфтваффе и группа армий «А», чьей задачей было уничтожить войска Южного фронта и овладеть Северным Кавказом, затем захватить Новороссийск и Туапсе с одной стороны, и Грозный и Баку с другой, а закончить взятием Сталинграда. Этот план, получивший название «Эдельвейс», казался фюреру легковыполнимым: он рассчитывал на помощь Турции и самих жителей региона, ему было известно, что часть населения Кавказа была настроена против советской власти. Кстати, впоследствии часть кавказского населения была обвинена в содействии противнику, и многие из местных жителей были сосланы в Сибирь. И хотя во время первого этапа битвы успех сопутствовал противнику – немцы сумели захватить немало южных городов: Ставрополь, Армавир, Майкоп, Краснодар, Элисту, Моздок и часть Новороссийска, но уже через два месяца немецкая армия была остановлена под Малгобеком. План Гитлера по захвату Кавказа так и не удался, Турция не стала союзником Германии, сама немецкая армия понесла значительные потери – порядка 100 тысяч человек, а благодаря победе советской армии под Сталинградом наступление немцев здесь провалилось. К началу второго этапа Битвы за Кавказ – контрнаступления советских войск – немецкая группировка на Кавказе значительно ослабла.

В результате грамотно проведенных советскими войсками оборонительных операций на Кавказе, противнику было нанесено серьезное поражение, и инициатива на данном стратегическом направлении перешла в руки советского командования. Даже несмотря на то, что на кавказском направлении немцы сумели оккупировать значительную часть территории Северного Кавказа, но им не удалось овладеть нефтяными источниками Грозненского и Бакинского районов и другими источниками ценного стратегического сырья. Кроме того, нашим войскам в сложной обстановке удалось сохранить некоторые военно-морские базы, обеспечившие действия флота в сражениях, а также подготовить условия для перехода войск в решительное наступление. И второй этап битвы за Кавказ стал крайне успешным для советской армии. Были отвоеваны территории, захваченные ранее немцами, возвращены под контроль нефтяные промыслы и зерновые. С победы под Сталинградом и битвы на Кавказе началось победоносное шествие Советского Союза во Второй Мировой войне. 1 мая 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За оборону Кавказа». Почетной награды удостоились тысячи советских солдат.

Дядя Миша 04:52 01.01.2021

1 января 1893 года родился Иван Панфилов — советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза. 129 лет со дня рождения.

Иван Васильевич Панфилов родился в городе Петровск Саратовской губернии, в семье конторского служащего. В 1915 году он был призван в царскую армию и участвовал в Первой мировой войне. Октябрьскую революцию Панфилов принял положительно и в 1918 году добровольно пошел служить в Красную Армию. Его зачислили в Саратовский пехотный полк Чапаевской дивизии. В годы Гражданской войны Иван Васильевич принимал активное участие в боевых действиях. Командуя взводом и ротой, он сражался против белогвардейских сил генералов Дутова, Колчака, Деникина и белополяков. После войны в 1923 году Панфилов окончил двухгодичную Киевскую военную школу и вскоре получил назначение в Среднеазиатский военный округ, где отслужил почти восемнадцать лет. За эти годы он принимал активное участие в борьбе с басмачами, командовал батальоном и полком, став не только опытным военным, но и грамотным руководителем.

В 1937 году Иван Васильевич стал начальником отдела штаба Среднеазиатского военного округа, а еще через год назначен на должность Военного комиссара Киргизской ССР. За боевые отличия и проявленный героизм в годы Гражданской войны и после нее Панфилов был награжден двумя орденами Красного Знамени и медалью «XX лет РККА», а в июне 1940 года ему было присвоено звание генерал-майора. С первых дней Великой Отечественной войны Панфилов был в составе действующей армии. Он лично занимался формированием 316-й стрелковой дивизии, которой затем сам и командовал на Северо-Западном и Западном фронтах. Именно его дивизия в октябре-ноябре 1941 года под Москвой, на Волоколамском направлении, вела тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника. Панфилов впервые широко применил систему эшелонированной артиллерийской противотанковой обороны, создал и умело использовал в бою подвижные отряды заграждения. В беспрерывных боях на подступах к Москве части дивизии генерала Панфилова не только удержали свои позиции, но и сумели остановить наступление двух танковых и одной пехотной дивизий вермахта, уничтожив много сил и оружия противника.

За успешные действия в ходе этих боев и за массовый героизм личного состава 316-я дивизия 17 ноября 1941 года была награждена орденом Красного Знамени, а на другой день преобразована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Позднее она получила почетное звание Панфиловской в честь командира, но это произошло уже после гибели Ивана Васильевича.

Генерал-майор Иван Васильевич Панфилов погиб в бою 19 ноября 1941 года у деревни Гусенево Волоколамского района Московской области. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. В апреле 1942 года Панфилову посмертно было присвоено Звание Героя Советского Союза. На месте гибели генерала в деревне Гусенево установлен памятник. Именем Панфилова назывался город Жаркент и поселок в Казахстане, село в Киргизии. Его имя носят улицы многих городов и сел России и бывшего СССР, пароходы, фабрики, заводы. Также имя генерала было присвоено многим школам в Средней Азии.

Иван Васильевич Панфилов родился в городе Петровск Саратовской губернии, в семье конторского служащего. В 1915 году он был призван в царскую армию и участвовал в Первой мировой войне. Октябрьскую революцию Панфилов принял положительно и в 1918 году добровольно пошел служить в Красную Армию. Его зачислили в Саратовский пехотный полк Чапаевской дивизии. В годы Гражданской войны Иван Васильевич принимал активное участие в боевых действиях. Командуя взводом и ротой, он сражался против белогвардейских сил генералов Дутова, Колчака, Деникина и белополяков. После войны в 1923 году Панфилов окончил двухгодичную Киевскую военную школу и вскоре получил назначение в Среднеазиатский военный округ, где отслужил почти восемнадцать лет. За эти годы он принимал активное участие в борьбе с басмачами, командовал батальоном и полком, став не только опытным военным, но и грамотным руководителем.

В 1937 году Иван Васильевич стал начальником отдела штаба Среднеазиатского военного округа, а еще через год назначен на должность Военного комиссара Киргизской ССР. За боевые отличия и проявленный героизм в годы Гражданской войны и после нее Панфилов был награжден двумя орденами Красного Знамени и медалью «XX лет РККА», а в июне 1940 года ему было присвоено звание генерал-майора. С первых дней Великой Отечественной войны Панфилов был в составе действующей армии. Он лично занимался формированием 316-й стрелковой дивизии, которой затем сам и командовал на Северо-Западном и Западном фронтах. Именно его дивизия в октябре-ноябре 1941 года под Москвой, на Волоколамском направлении, вела тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника. Панфилов впервые широко применил систему эшелонированной артиллерийской противотанковой обороны, создал и умело использовал в бою подвижные отряды заграждения. В беспрерывных боях на подступах к Москве части дивизии генерала Панфилова не только удержали свои позиции, но и сумели остановить наступление двух танковых и одной пехотной дивизий вермахта, уничтожив много сил и оружия противника.

За успешные действия в ходе этих боев и за массовый героизм личного состава 316-я дивизия 17 ноября 1941 года была награждена орденом Красного Знамени, а на другой день преобразована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Позднее она получила почетное звание Панфиловской в честь командира, но это произошло уже после гибели Ивана Васильевича.

Генерал-майор Иван Васильевич Панфилов погиб в бою 19 ноября 1941 года у деревни Гусенево Волоколамского района Московской области. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. В апреле 1942 года Панфилову посмертно было присвоено Звание Героя Советского Союза. На месте гибели генерала в деревне Гусенево установлен памятник. Именем Панфилова назывался город Жаркент и поселок в Казахстане, село в Киргизии. Его имя носят улицы многих городов и сел России и бывшего СССР, пароходы, фабрики, заводы. Также имя генерала было присвоено многим школам в Средней Азии.

Дядя Миша 04:56 01.01.2021

1 января 1925 года родился Вениамин Баснер — советский композитор, Народный артист РСФСР.

Вениамин Ефимович Баснер родился в Ярославле. В детстве обучался игре на скрипке в музыкальной школе. Одним из первых крупных музыкальных впечатлений в жизни юного Баснера стало исполнение в Ярославле в 1938 году Пятой симфонии Дмитрия Шостаковича. В 1942 году он окончил школу и был приглашен в Ярославскую филармонию. Через год Баснера призывают в армию. Здесь он служит в военном оркестре аранжировщиком. В 1944 году Вениамина Ефимовича демобилизовали. Он поступает в Ленинградскую консерваторию по классу скрипки и композиции. Окончив консерваторию, выступает солистом и оркестровым музыкантом.

В 1955 году Баснер становится членом ленинградского отделения Союза композиторов СССР. Он возглавляет комиссию по работе с молодежью. В последующие годы он много сочиняет. Наибольшую известность Баснеру принесли его оперетты, военные песни и киномузыка (в том числе «С чего начинается Родина», «На безымянной высоте», «От разлуки до разлуки», «Белой акации гроздья душистые»). Большое влияние на творчество Баснера оказала его многолетняя дружба с Дмитрием Шостаковичем. Шостакович хорошо отзывался о сочинениях Баснера, помогал продвигать их на сцену. В 1994 году Баснер смог осуществить свою давнюю мечту – открыть в Петербурге еврейский театр «Симха», и на первом представлении мюзикла «Еврейское счастье» сам исполнил партию скрипки.

Вениамин Ефимович Баснер ушел из жизни 3 сентября 1996 года на 72-м году жизни в Репино (под Санкт-Петербургом).

Вениамин Ефимович Баснер родился в Ярославле. В детстве обучался игре на скрипке в музыкальной школе. Одним из первых крупных музыкальных впечатлений в жизни юного Баснера стало исполнение в Ярославле в 1938 году Пятой симфонии Дмитрия Шостаковича. В 1942 году он окончил школу и был приглашен в Ярославскую филармонию. Через год Баснера призывают в армию. Здесь он служит в военном оркестре аранжировщиком. В 1944 году Вениамина Ефимовича демобилизовали. Он поступает в Ленинградскую консерваторию по классу скрипки и композиции. Окончив консерваторию, выступает солистом и оркестровым музыкантом.

В 1955 году Баснер становится членом ленинградского отделения Союза композиторов СССР. Он возглавляет комиссию по работе с молодежью. В последующие годы он много сочиняет. Наибольшую известность Баснеру принесли его оперетты, военные песни и киномузыка (в том числе «С чего начинается Родина», «На безымянной высоте», «От разлуки до разлуки», «Белой акации гроздья душистые»). Большое влияние на творчество Баснера оказала его многолетняя дружба с Дмитрием Шостаковичем. Шостакович хорошо отзывался о сочинениях Баснера, помогал продвигать их на сцену. В 1994 году Баснер смог осуществить свою давнюю мечту – открыть в Петербурге еврейский театр «Симха», и на первом представлении мюзикла «Еврейское счастье» сам исполнил партию скрипки.

Вениамин Ефимович Баснер ушел из жизни 3 сентября 1996 года на 72-м году жизни в Репино (под Санкт-Петербургом).

Дядя Миша 05:00 01.01.2021

1 января 1919 года родился Даниил Гранин — советский и российский писатель и общественный

деятель.

Даниил Александрович Гранин (его настоящая фамилия – Герман) родился в селе Волынь (ныне Курской области), в семье лесника. Затем вместе с матерью переехал в Ленинград, где учился сначала в школе, а потом – в Ленинградском политехническом институте. В то же время Даниил интересовался литературой и историей, и на пятом курсе он начал писать историческую повесть о Ярославе Домбровском. В годы Великой Отечественной войны Даниил ушел на фронт, затем окончил танковую школу, конец войны встретил в Восточной Пруссии командиром роты тяжелых танков. После войны Гранин работал в Ленэнерго, одновременно продолжая литературную деятельность. Свою повесть о Ярославе Домбровском он показал прозаику Дмитрию Острову, с которым познакомился на фронте. Остров предложил ему писать о том, с чем он хорошо знаком, то есть на производственные темы.

Первым опубликованным произведением писателя стал рассказ «Вариант второй», героями которого были аспиранты. Его напечатали в журнале «Звезда» в 1949 году. Далее были повесть «Спор через океан», роман «Искатели». Гранин продолжал попытки совместить науку и литературу, поступил в аспирантуру Политехнического института, писал статьи по электротехнике. Но постепенно он сделал выбор в пользу литературной деятельности, освоил различные жанры и темы. Приобрели известность его произведения «Иду на грозу», «После свадьбы», «Бегство в Россию». За свою жизнь Гранин удостоен многочисленных наград, в том числе звания Героя Социалистического Труда, Государственной премии, орденов Ленина, Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» III степени, ордена Святого апостола Андрея Первозванного и других. По его произведениям

снят добрый десяток фильмов. В большинстве сам Гранин был автором или соавтором сценария. Еще он - автор многочисленных публицистических работ.

Также Гранин был известен своей активной общественной деятельностью - он стал одним из инициаторов создания российского Пен-клуба и ленинградского общества «Милосердие», являлся президентом Общества друзей Российской национальной библиотеки, председателем правления Международного благотворительного фонда имени Д.С. Лихачёва, сопредседателем ООД «Конгресс интеллигенции Российской Федерации», членом Общественной палаты РФ, Немецкой академии искусств и Всемирного клуба петербуржцев.

Скончался Даниил Александрович Гранин 4 июля 2017 года в Санкт-Петербурге.

деятель.

Даниил Александрович Гранин (его настоящая фамилия – Герман) родился в селе Волынь (ныне Курской области), в семье лесника. Затем вместе с матерью переехал в Ленинград, где учился сначала в школе, а потом – в Ленинградском политехническом институте. В то же время Даниил интересовался литературой и историей, и на пятом курсе он начал писать историческую повесть о Ярославе Домбровском. В годы Великой Отечественной войны Даниил ушел на фронт, затем окончил танковую школу, конец войны встретил в Восточной Пруссии командиром роты тяжелых танков. После войны Гранин работал в Ленэнерго, одновременно продолжая литературную деятельность. Свою повесть о Ярославе Домбровском он показал прозаику Дмитрию Острову, с которым познакомился на фронте. Остров предложил ему писать о том, с чем он хорошо знаком, то есть на производственные темы.

Первым опубликованным произведением писателя стал рассказ «Вариант второй», героями которого были аспиранты. Его напечатали в журнале «Звезда» в 1949 году. Далее были повесть «Спор через океан», роман «Искатели». Гранин продолжал попытки совместить науку и литературу, поступил в аспирантуру Политехнического института, писал статьи по электротехнике. Но постепенно он сделал выбор в пользу литературной деятельности, освоил различные жанры и темы. Приобрели известность его произведения «Иду на грозу», «После свадьбы», «Бегство в Россию». За свою жизнь Гранин удостоен многочисленных наград, в том числе звания Героя Социалистического Труда, Государственной премии, орденов Ленина, Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» III степени, ордена Святого апостола Андрея Первозванного и других. По его произведениям

снят добрый десяток фильмов. В большинстве сам Гранин был автором или соавтором сценария. Еще он - автор многочисленных публицистических работ.

Также Гранин был известен своей активной общественной деятельностью - он стал одним из инициаторов создания российского Пен-клуба и ленинградского общества «Милосердие», являлся президентом Общества друзей Российской национальной библиотеки, председателем правления Международного благотворительного фонда имени Д.С. Лихачёва, сопредседателем ООД «Конгресс интеллигенции Российской Федерации», членом Общественной палаты РФ, Немецкой академии искусств и Всемирного клуба петербуржцев.

Скончался Даниил Александрович Гранин 4 июля 2017 года в Санкт-Петербурге.

Дядя Миша 05:04 01.01.2021

В первый день января 1970 года на Всесоюзном радио состоялась, как сейчас бы сказали, громкая премьера: в эфир вышел первый выпуск программы «Радионяня». «Вечерка» вспоминает, как родилась эта популярная программа:

…Все началось с веселой песенки, которую придумали Эдуард Успенский и Владимир Шаинский: «Мы рады вас приветствовать, товарищи ребята!

Конечно, если дома вы, а не ушли куда-то.

И просим вас немедленно оставить все дела:

«Радионяня» сегодня к вам пришла».

Легкозапоминающийся мотив и хорошие слова сделали свое дело: программу заметили. Казалось бы, ну что особенного: по радио детям объясняют правила русского языка, математики, хорошего поведения. В школе делают то же самое, только вот школа не становится популярной, а «Радионяню» слушали всей семьей. Секрет прост: школа — это обязаловка, а вот программу по радио послушать, да посмеяться над шутками — это уже удовольствие.

А ведь программы могло и не быть. Слишком много проблем возникало при ее создании.

— Передачу не хотели выпускать, — рассказал «ВМ» автор «Няни» Эдуард Успенский. — Говорили, что у советского ребенка не может быть няни — это буржуазное понятие. И первые выпуски поэтому назвали «Всем ребятам-трулялятам». И потом только удалось пробить название «Радионяня» — с большим трудом.

«Радионяня» имела сумасшедший успех. Ее слушали от мала до велика. Недаром, когда определяли формат передачи, то его обозначили, как «для детей от 8 до 80 лет». Так оно и получилось.

Идею радиопередачи предложила и разработала редактор Всеcоюзного Радио Елена Лебедева. Авторы передач: Эдуард Успенский, Аркадий Хайт (автор интермедий «Весёлые уроки»), Лион Измайлов, Ефим Смолин и многие другие поэты и писатели-юмористы.

Практически бессменными ведущими передачи были: «радиоволшебник» Николай Литвинов (в то время также главный режиссёр редакции радиовещания для детей) и его помощники, бывшие до этого популярным эстрадным дуэтом Лившиц и Левенбук: Александр Лившиц («Саша») и Александр Левенбук («Алик»).

С 1979 года вместо уехавшего в США Александра Лившица в передаче стал работать Лев Шимелов, а позже — Владимир Винокур.

«Радионяня» просуществовала почти четверть века и была закрыта через некоторое время после ухода из жизни Николая Литвинова (радиоволшебник). После её закрытия много раз шла речь о возобновлении передачи. Но это оказалось невозможным, так как умер один из авторов передачи Аркадий Хайт, который был «креативным мотором» этой передачи. Из-за чего идея с её возобновлением не могла быть осуществлена.

…Все началось с веселой песенки, которую придумали Эдуард Успенский и Владимир Шаинский: «Мы рады вас приветствовать, товарищи ребята!

Конечно, если дома вы, а не ушли куда-то.

И просим вас немедленно оставить все дела:

«Радионяня» сегодня к вам пришла».