Форум Биатлонных Прогнозистов

КАКОЙ СЕГОДНЯ ДЕНЬ>СССР - памятные даты и события

Дядя Миша 15:59 02.02.2021

2 февраля 1885 года родился Михаил Фрунзе - советский государственный деятель и военачальник.

Михаил Васильевич Фрунзе родился в Бишкеке (Киргизия), в семье военного фельдшера. В 1904 году Михаил окончил гимназию в городе Верном в Казахстане. Учился в Политехническом университете Санкт-Петербурга и стал заниматься революционной работой. В 1905 году в дни Декабрьского восстания Фрунзе принимал участие в уличных боях. Дважды был приговорен к смертной казни в 1909 и 1910 годах, которая была заменена ссылкой и каторгой. В ссылке Фрунзе руководил кружком революционеров, вел пропагандистскую работу в Сибири. В 1917 году участвовал в боях с белогвардейцами и юнкерами. В годы Гражданской войны он был военным комиссаром Иваново-Вознесенской области, затем Ярославского военного округа. В 1919 году Фрунзе стал командующим несколькими армиями, боровшимися с А.Колчаком.

В августе того же года Михаил Васильевич был назначен командующим Туркестанским фронтом, организовал и провел несколько крупных операций, боролся с басмачами. Затем командовал Южным фронтом, где его противником был Врангель, и Фрунзе одержал над ним сокрушительную победу. Оставшиеся в живых врангелевцы были вынуждены бежать из России. За эту победу Фрунзе получил награду в виде Почетного революционного оружия. После Гражданской войны Михаил Васильевич был заместителем председателя Реввоенсовета СССР и народным комиссаром по военным и морским делам, начальником штаба РККА, начальником Военной академии. В 1924-1925 годах он руководил проведением военной реформы в СССР. В 1925 году получил пост Председателя Реввоенсовета СССР и народного комиссара по военным и морским делам. Фрунзе – автор теоретических работ военной тематики.

Умер Михаил Васильевич Фрунзе 31 октября 1925 года в Москве, похоронен на Красной площади. Его именем в советское время были названы столица Киргизии (ныне Бишкек), горная вершина Памира, корабли военно-морского флота, военная академия, улицы во многих городах и селах.

Михаил Васильевич Фрунзе родился в Бишкеке (Киргизия), в семье военного фельдшера. В 1904 году Михаил окончил гимназию в городе Верном в Казахстане. Учился в Политехническом университете Санкт-Петербурга и стал заниматься революционной работой. В 1905 году в дни Декабрьского восстания Фрунзе принимал участие в уличных боях. Дважды был приговорен к смертной казни в 1909 и 1910 годах, которая была заменена ссылкой и каторгой. В ссылке Фрунзе руководил кружком революционеров, вел пропагандистскую работу в Сибири. В 1917 году участвовал в боях с белогвардейцами и юнкерами. В годы Гражданской войны он был военным комиссаром Иваново-Вознесенской области, затем Ярославского военного округа. В 1919 году Фрунзе стал командующим несколькими армиями, боровшимися с А.Колчаком.

В августе того же года Михаил Васильевич был назначен командующим Туркестанским фронтом, организовал и провел несколько крупных операций, боролся с басмачами. Затем командовал Южным фронтом, где его противником был Врангель, и Фрунзе одержал над ним сокрушительную победу. Оставшиеся в живых врангелевцы были вынуждены бежать из России. За эту победу Фрунзе получил награду в виде Почетного революционного оружия. После Гражданской войны Михаил Васильевич был заместителем председателя Реввоенсовета СССР и народным комиссаром по военным и морским делам, начальником штаба РККА, начальником Военной академии. В 1924-1925 годах он руководил проведением военной реформы в СССР. В 1925 году получил пост Председателя Реввоенсовета СССР и народного комиссара по военным и морским делам. Фрунзе – автор теоретических работ военной тематики.

Умер Михаил Васильевич Фрунзе 31 октября 1925 года в Москве, похоронен на Красной площади. Его именем в советское время были названы столица Киргизии (ныне Бишкек), горная вершина Памира, корабли военно-морского флота, военная академия, улицы во многих городах и селах.

Дядя Миша 16:03 02.02.2021

2 февраля 1938 года родилась Александра Ильинична Стрельченко — певица, художественный руководитель мастерской народного творчества государственного учреждения культуры города Москвы «Москонцерт», народная артистка РСФСР (1984).

Будущая певица родилась на станции Чаплино Днепропетровской области УССР. Родители: Отец — Стрельченко Илья Евгеньевич (1911—1941), Мать — Стрельченко Полина Павловна (1916—1945). Александра рано стала сиротой (отец погиб на фронте, мать умерла в конце войны) и воспитывалась в детском доме. Окончив школу работала в детском саду няней. Затем училась на заочном отделении Ленинградского педагогического института. Во время гастролей Воронежского народного хора в 1958 году Александра, побывав на его концерте, решила оставить учёбу и посвятить себя музыкальной карьере.

С 1959 по 1962 год работала в Липецкой филармонии. С 1963 года работала в Москве, пройдя годичную стажировку во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства.

В 1971 году за лучшую радио-запись народной песни «Бела зоренька» на Международном конкурсе в Братиславе удостоена 2-й премии и серебряной медали — «Серебряный колос».

С 1976 по 1980 год училась в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.

С 1964 года Александра Стрельченко является солисткой Москонцерта и художественным руководителем Мастерской народного творчества в Концертном объединении «Эстрада».

С 2002 года — профессор Московского государственного университета культуры и искусств, возглавляет кафедру сольного народного пения.

В последние годы Александра Стрельченко активно концертировала с Национальным оркестром русских народных инструментов им. Осипова (сначала под управлением Н. Калинина, теперь — Понькина), а также с муниципальными оркестрами таких городов, как — Челябинск, Ульяновск, Волгоград, Петрозаводск, Липецк, Тула и д.р. Александра Стрельченко участвует в благотворительных мероприятиях, выступая перед ветеранами войны и труда, перед детьми-сиротами в детских домах, является активной участницей концертов, посвящённых памяти выдающихся деятелей нашей национальной культуры, которых она знала лично, проходящих в Концертном зале «Россия», Концертном зале им. Чайковского, в ЦДРИ и др.

Народная артистка России Александра Ильинична Стрельченко является не просто прекрасной исполнительницей русских народных песен, но и деятелем русского народного искусства, защищающим его лучшие традиции, и передающим их будущему поколению.

Скончалась 2 августа 2019 года. Похоронена на Троекуровском кладбище.

Будущая певица родилась на станции Чаплино Днепропетровской области УССР. Родители: Отец — Стрельченко Илья Евгеньевич (1911—1941), Мать — Стрельченко Полина Павловна (1916—1945). Александра рано стала сиротой (отец погиб на фронте, мать умерла в конце войны) и воспитывалась в детском доме. Окончив школу работала в детском саду няней. Затем училась на заочном отделении Ленинградского педагогического института. Во время гастролей Воронежского народного хора в 1958 году Александра, побывав на его концерте, решила оставить учёбу и посвятить себя музыкальной карьере.

С 1959 по 1962 год работала в Липецкой филармонии. С 1963 года работала в Москве, пройдя годичную стажировку во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства.

В 1971 году за лучшую радио-запись народной песни «Бела зоренька» на Международном конкурсе в Братиславе удостоена 2-й премии и серебряной медали — «Серебряный колос».

С 1976 по 1980 год училась в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.

С 1964 года Александра Стрельченко является солисткой Москонцерта и художественным руководителем Мастерской народного творчества в Концертном объединении «Эстрада».

С 2002 года — профессор Московского государственного университета культуры и искусств, возглавляет кафедру сольного народного пения.

В последние годы Александра Стрельченко активно концертировала с Национальным оркестром русских народных инструментов им. Осипова (сначала под управлением Н. Калинина, теперь — Понькина), а также с муниципальными оркестрами таких городов, как — Челябинск, Ульяновск, Волгоград, Петрозаводск, Липецк, Тула и д.р. Александра Стрельченко участвует в благотворительных мероприятиях, выступая перед ветеранами войны и труда, перед детьми-сиротами в детских домах, является активной участницей концертов, посвящённых памяти выдающихся деятелей нашей национальной культуры, которых она знала лично, проходящих в Концертном зале «Россия», Концертном зале им. Чайковского, в ЦДРИ и др.

Народная артистка России Александра Ильинична Стрельченко является не просто прекрасной исполнительницей русских народных песен, но и деятелем русского народного искусства, защищающим его лучшие традиции, и передающим их будущему поколению.

Скончалась 2 августа 2019 года. Похоронена на Троекуровском кладбище.

Дядя Миша 16:05 02.02.2021

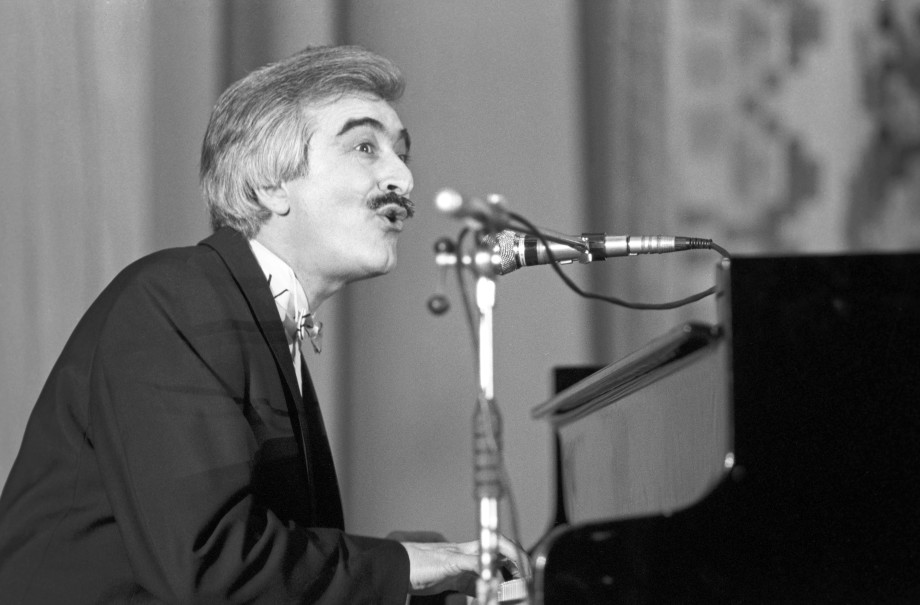

2 февраля 1921 года родился Григорий Фёдорович Пономаренко, советский российский композитор, баянист. Народный артист СССР (1990).

Родился в селе Моровск Остерского уезда Черниговской губернии (ныне Козелецкий район Черниговской области Украины) в крестьянской семье.

С 5 лет учился играть на баяне у брата отца — Максима Терентьевича Пономаренко (гармонист, собиратель народных инструментов, мастер по изготовлению баянов). Самостоятельно одолел нотную грамоту. В 6 лет уже играл на всех поселковых праздниках.

После переезда семьи в Запорожье дядя определил его в ученики к профессиональному баянисту Александру Кинебасу. В 12 лет писал музыкальное оформление к спектаклям драматического кружка клуба «Коммунар». В школьные годы был принят на работу баянистом в Дом пионеров, затем — в Дом культуры ДнепроГЭСа.

В 1938 году — в Ансамбле песни и пляски погранвойск НКВД УССР. Работая в Киеве, совмещал выступления с уроками по классу баяна у Александра Филипповича Магдика в Киевской консерватории. С 1941 по 1947 год — музыкант Ансамбля песни и пляски погранвойск НКВД СССР (позднее МВД СССР) с которым прошел Великую Отечественную войну с первого до последнего дня. В 1947—1948 году в Ансамбле песни и пляски МВД СССР.

Демобилизовавшись, был принят баянистом в Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова (1949—1950). В Москве познакомился с работавшим во Всесоюзном Доме народного творчества имени Н. К. Крупской Пётром Михайловичем Милославовым, в 1952 году был приглашён им в качестве музыкального руководителя и композитора Государственного Волжского русского народного хора в Куйбышеве.

В 1959 году во время подготовки концертной программы для Оренбургского хора совместно с Виктором Боковым написал известную песню «Оренбургский пуховый платок», ставшую неофициальным гимном Оренбургской области.

С 1963 года — художественный руководитель народного хора Дворца культуры Волгоградского тракторного завода. 12 апреля 1971 года Пономаренко стал членом Союза композиторов СССР. В 1972 переехал на Кубань, в Краснодар.

Композитором написаны пять оперетт, духовная хоровая музыка «Всенощное бдение», концерты для баяна с оркестром, квартеты, пьесы для оркестра народных инструментов, оратории для смешанного хора с оркестром, произведения для домры, баяна, музыка к спектаклям драматического театра, к фильмам, множество песен — в целом около 970 произведений. Фирмами звукозаписи выпущено более 30 пластинок с произведениями Григория Пономаренко, издано около 30 сборников песен.

7 января 1996 года Григорий Фёдорович погиб в автокатастрофе. Похоронен в Краснодаре на Славянском кладбище.

Родился в селе Моровск Остерского уезда Черниговской губернии (ныне Козелецкий район Черниговской области Украины) в крестьянской семье.

С 5 лет учился играть на баяне у брата отца — Максима Терентьевича Пономаренко (гармонист, собиратель народных инструментов, мастер по изготовлению баянов). Самостоятельно одолел нотную грамоту. В 6 лет уже играл на всех поселковых праздниках.

После переезда семьи в Запорожье дядя определил его в ученики к профессиональному баянисту Александру Кинебасу. В 12 лет писал музыкальное оформление к спектаклям драматического кружка клуба «Коммунар». В школьные годы был принят на работу баянистом в Дом пионеров, затем — в Дом культуры ДнепроГЭСа.

В 1938 году — в Ансамбле песни и пляски погранвойск НКВД УССР. Работая в Киеве, совмещал выступления с уроками по классу баяна у Александра Филипповича Магдика в Киевской консерватории. С 1941 по 1947 год — музыкант Ансамбля песни и пляски погранвойск НКВД СССР (позднее МВД СССР) с которым прошел Великую Отечественную войну с первого до последнего дня. В 1947—1948 году в Ансамбле песни и пляски МВД СССР.

Демобилизовавшись, был принят баянистом в Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова (1949—1950). В Москве познакомился с работавшим во Всесоюзном Доме народного творчества имени Н. К. Крупской Пётром Михайловичем Милославовым, в 1952 году был приглашён им в качестве музыкального руководителя и композитора Государственного Волжского русского народного хора в Куйбышеве.

В 1959 году во время подготовки концертной программы для Оренбургского хора совместно с Виктором Боковым написал известную песню «Оренбургский пуховый платок», ставшую неофициальным гимном Оренбургской области.

С 1963 года — художественный руководитель народного хора Дворца культуры Волгоградского тракторного завода. 12 апреля 1971 года Пономаренко стал членом Союза композиторов СССР. В 1972 переехал на Кубань, в Краснодар.

Композитором написаны пять оперетт, духовная хоровая музыка «Всенощное бдение», концерты для баяна с оркестром, квартеты, пьесы для оркестра народных инструментов, оратории для смешанного хора с оркестром, произведения для домры, баяна, музыка к спектаклям драматического театра, к фильмам, множество песен — в целом около 970 произведений. Фирмами звукозаписи выпущено более 30 пластинок с произведениями Григория Пономаренко, издано около 30 сборников песен.

7 января 1996 года Григорий Фёдорович погиб в автокатастрофе. Похоронен в Краснодаре на Славянском кладбище.

Дядя Миша 16:09 02.02.2021

2 февраля 1935 родился Евгений Велихов - советский и российский ученый, физик-теоретик,

академик. Сегодня ему исполнилось 86 лет!

Евгений Павлович Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве (правда, по словам самого Евгения Павловича, настоящая дата рождения — 20 января, а 2 февраля появилось в связи с ошибкой записи данных). В 1958 году он окончил физический факультет МГУ и продолжил обучение в аспирантуре. В 1961 году Велихов пришел работать в Институт атомной энергии (ИАЭ) им. И.В. Курчатова. Научная карьера Евгения Павловича была стремительной. В 1968 году он стал профессором кафедры атомной физики, физики плазмы и микроэлектроники физического факультета МГУ и членом-корреспондентом Академии наук СССР, через два года – руководителем Отдела плазменной энергетики в ИАЭ им.Курчатова, а в 1971-1984 годах — директором Филиала этого института в Троицке. Также в 1977 году Велихов был избран вице-президентом АН СССР (занимал эту должность до 1991 года), в 1991-1996 годах он занимал пост вице-президента РАН. В 1972 году он основал и возглавил на факультете аэрофизики и космических исследований Московского физико-технического института кафедру плазменной энергетики. В 1976 году на базе этой кафедры им был основан новый факультет проблем физики и энергетики (ФПФЭ), где Евгений Павлович был сначала деканом, а с 1986 года — научным руководителем.

В 1988 году Велихов занял пост директора Института атомной энергии, а в 1992-м стал президентом его правопреемника — Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», который возглавляет и сегодня. В советское время этот институт занимался преимущественно секретными разработками в области атомной энергии, а Велихов еще с 1975 года возглавлял термоядерную программу, также он руководил ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы. Область научных работ Евгения Павловича – физика низкотемпературной плазмы, магнитная гидродинамика, газовые и технологические лазеры, энергетика. Велихов — один из родоначальников исследований в области термоядерного синтеза. Он внес большой вклад в развитие данных областей. Под его руководством были созданы мощные импульсные источники энергии для глубинного зондирования земной коры, разработана теория создания технологических лазеров, нашедших широкое применение в металлообработке. Велихов является одним из инициаторов развития в России информатики и вычислительной техники и ряда крупных проектов в оборонных отраслях российской промышленности. Например, ему принадлежит создание уникальной компании «Росшельф» для освоения морских нефтегазовых месторождений Арктики на базе предприятий и технологий подводного кораблестроения.

В последние годы Евгений Павлович ведет научное руководство программы создания ядерной энергетики нового поколения. Еще с 1988 года он являлся председателем правления Международной программы создания термоядерного экспериментального реактора (ITER). Также по его инициативе в Курчатовском центре начались когнитивные исследования. Академик Велихов большое внимание уделяет подготовке молодой научной смены. Кроме преподавания, он является основателем и председателем российской общественной организации «Достижения молодых – Россия», членом Совета директоров крупнейшей всемирной образовательной ассоциации «Junior Achievement», некоторое время был председателем попечительского совета советско-американского центра «Дети — творцы 21 века» и председателем Комиссии АН по работе с молодежью.

В течение многих лет ученый активно занимается и общественной деятельностью. В 1980-х годах он возглавлял Комитет советских ученых в защиту мира, против ядерной войны, был председателем Международного фонда «За выживание и развитие человечества», избирался депутатом Верховного Совета, работал в международной организации «Академия мировых цивилизаций» и т.д. Сегодня Велихов — член Общественной палаты РФ, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, член Совета при Президенте РФ по науке и высоким технологиям, член Консультативного научного Совета Фонда «Сколково», входит в состав российско-японского «совета мудрецов». Евгений Павлович — автор большого числа научных публикаций, ряда изобретений и открытий. Он является главным редактором журнала «Поверхность. Физика, химия, механика», членом редколлегии журнала «Наука в России». Имя академика широко известно в России и за рубежом. Он является Почетным членом многих иностранных академий наук и почетным доктором различных университетов мира. Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат Государственных премий СССР и РФ, Ленинской премии, премий имени М.В. Ломоносова и многих международных премий, Велихов награжден орденами и медалями, как России, так и других стран. Он — Почетный гражданин городов Рино (США) и Пловдив (Болгария). Велихов женат. Его супруга — Арсеньева Наталья Алексеевна, с которой они вместе уже более 50 лет. У них трое детей — сыновья Василий и Павел и дочь Наталия. Кроме науки академик увлекается горными лыжами, конным спортом и серфингом. Он очень любит русскую поэзию Серебряного века, а также бардовскую песню, особенно творчество Окуджавы, Галича, Кима, Городницкого. Сегодня выдающийся ученый, Почетный президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», академик и общественный деятель — Евгений Павлович Велихов живет и работает в Москве.

академик. Сегодня ему исполнилось 86 лет!

Евгений Павлович Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве (правда, по словам самого Евгения Павловича, настоящая дата рождения — 20 января, а 2 февраля появилось в связи с ошибкой записи данных). В 1958 году он окончил физический факультет МГУ и продолжил обучение в аспирантуре. В 1961 году Велихов пришел работать в Институт атомной энергии (ИАЭ) им. И.В. Курчатова. Научная карьера Евгения Павловича была стремительной. В 1968 году он стал профессором кафедры атомной физики, физики плазмы и микроэлектроники физического факультета МГУ и членом-корреспондентом Академии наук СССР, через два года – руководителем Отдела плазменной энергетики в ИАЭ им.Курчатова, а в 1971-1984 годах — директором Филиала этого института в Троицке. Также в 1977 году Велихов был избран вице-президентом АН СССР (занимал эту должность до 1991 года), в 1991-1996 годах он занимал пост вице-президента РАН. В 1972 году он основал и возглавил на факультете аэрофизики и космических исследований Московского физико-технического института кафедру плазменной энергетики. В 1976 году на базе этой кафедры им был основан новый факультет проблем физики и энергетики (ФПФЭ), где Евгений Павлович был сначала деканом, а с 1986 года — научным руководителем.

В 1988 году Велихов занял пост директора Института атомной энергии, а в 1992-м стал президентом его правопреемника — Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», который возглавляет и сегодня. В советское время этот институт занимался преимущественно секретными разработками в области атомной энергии, а Велихов еще с 1975 года возглавлял термоядерную программу, также он руководил ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы. Область научных работ Евгения Павловича – физика низкотемпературной плазмы, магнитная гидродинамика, газовые и технологические лазеры, энергетика. Велихов — один из родоначальников исследований в области термоядерного синтеза. Он внес большой вклад в развитие данных областей. Под его руководством были созданы мощные импульсные источники энергии для глубинного зондирования земной коры, разработана теория создания технологических лазеров, нашедших широкое применение в металлообработке. Велихов является одним из инициаторов развития в России информатики и вычислительной техники и ряда крупных проектов в оборонных отраслях российской промышленности. Например, ему принадлежит создание уникальной компании «Росшельф» для освоения морских нефтегазовых месторождений Арктики на базе предприятий и технологий подводного кораблестроения.

В последние годы Евгений Павлович ведет научное руководство программы создания ядерной энергетики нового поколения. Еще с 1988 года он являлся председателем правления Международной программы создания термоядерного экспериментального реактора (ITER). Также по его инициативе в Курчатовском центре начались когнитивные исследования. Академик Велихов большое внимание уделяет подготовке молодой научной смены. Кроме преподавания, он является основателем и председателем российской общественной организации «Достижения молодых – Россия», членом Совета директоров крупнейшей всемирной образовательной ассоциации «Junior Achievement», некоторое время был председателем попечительского совета советско-американского центра «Дети — творцы 21 века» и председателем Комиссии АН по работе с молодежью.

В течение многих лет ученый активно занимается и общественной деятельностью. В 1980-х годах он возглавлял Комитет советских ученых в защиту мира, против ядерной войны, был председателем Международного фонда «За выживание и развитие человечества», избирался депутатом Верховного Совета, работал в международной организации «Академия мировых цивилизаций» и т.д. Сегодня Велихов — член Общественной палаты РФ, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, член Совета при Президенте РФ по науке и высоким технологиям, член Консультативного научного Совета Фонда «Сколково», входит в состав российско-японского «совета мудрецов». Евгений Павлович — автор большого числа научных публикаций, ряда изобретений и открытий. Он является главным редактором журнала «Поверхность. Физика, химия, механика», членом редколлегии журнала «Наука в России». Имя академика широко известно в России и за рубежом. Он является Почетным членом многих иностранных академий наук и почетным доктором различных университетов мира. Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат Государственных премий СССР и РФ, Ленинской премии, премий имени М.В. Ломоносова и многих международных премий, Велихов награжден орденами и медалями, как России, так и других стран. Он — Почетный гражданин городов Рино (США) и Пловдив (Болгария). Велихов женат. Его супруга — Арсеньева Наталья Алексеевна, с которой они вместе уже более 50 лет. У них трое детей — сыновья Василий и Павел и дочь Наталия. Кроме науки академик увлекается горными лыжами, конным спортом и серфингом. Он очень любит русскую поэзию Серебряного века, а также бардовскую песню, особенно творчество Окуджавы, Галича, Кима, Городницкого. Сегодня выдающийся ученый, Почетный президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», академик и общественный деятель — Евгений Павлович Велихов живет и работает в Москве.

Дядя Миша 16:25 02.02.2021

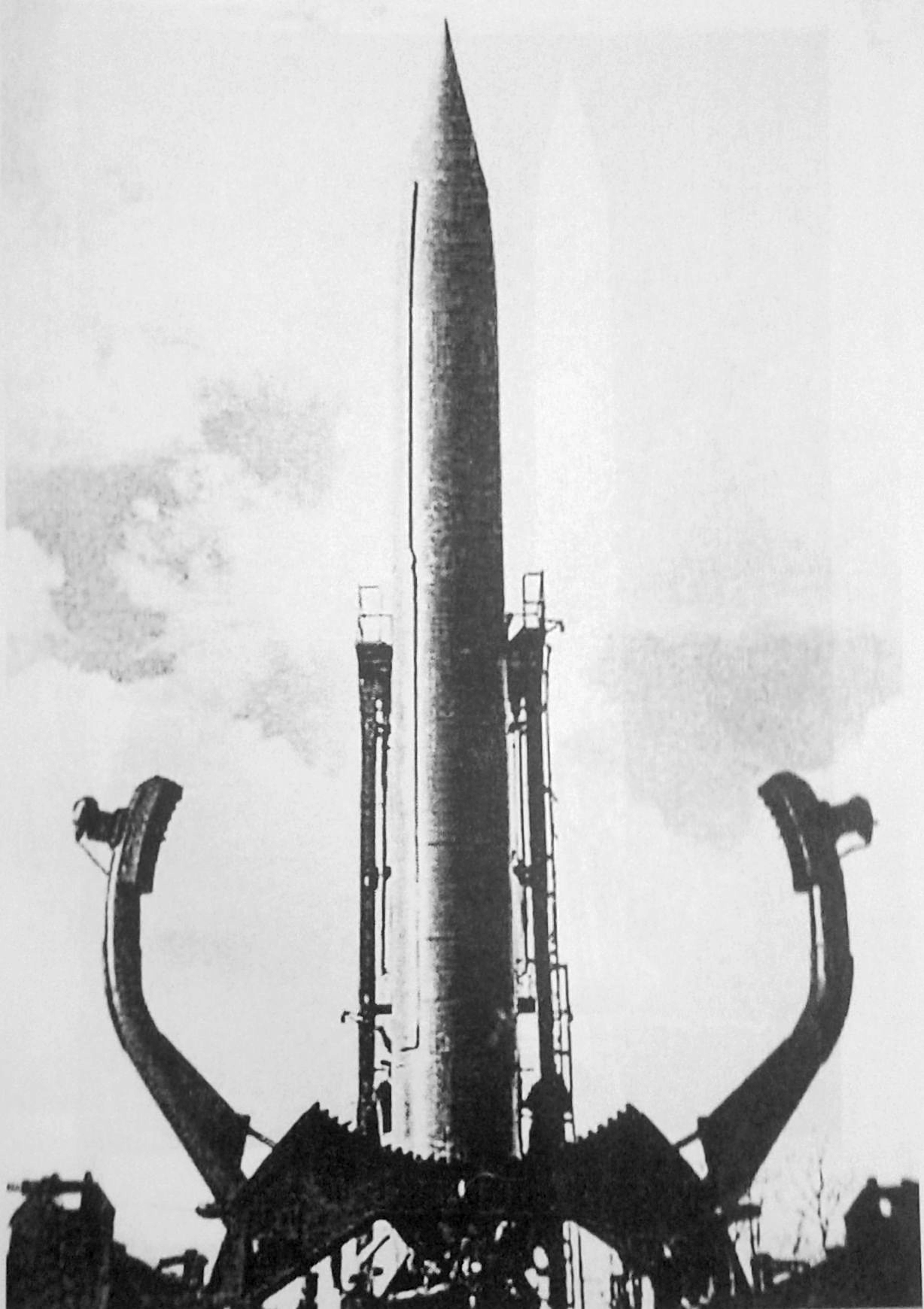

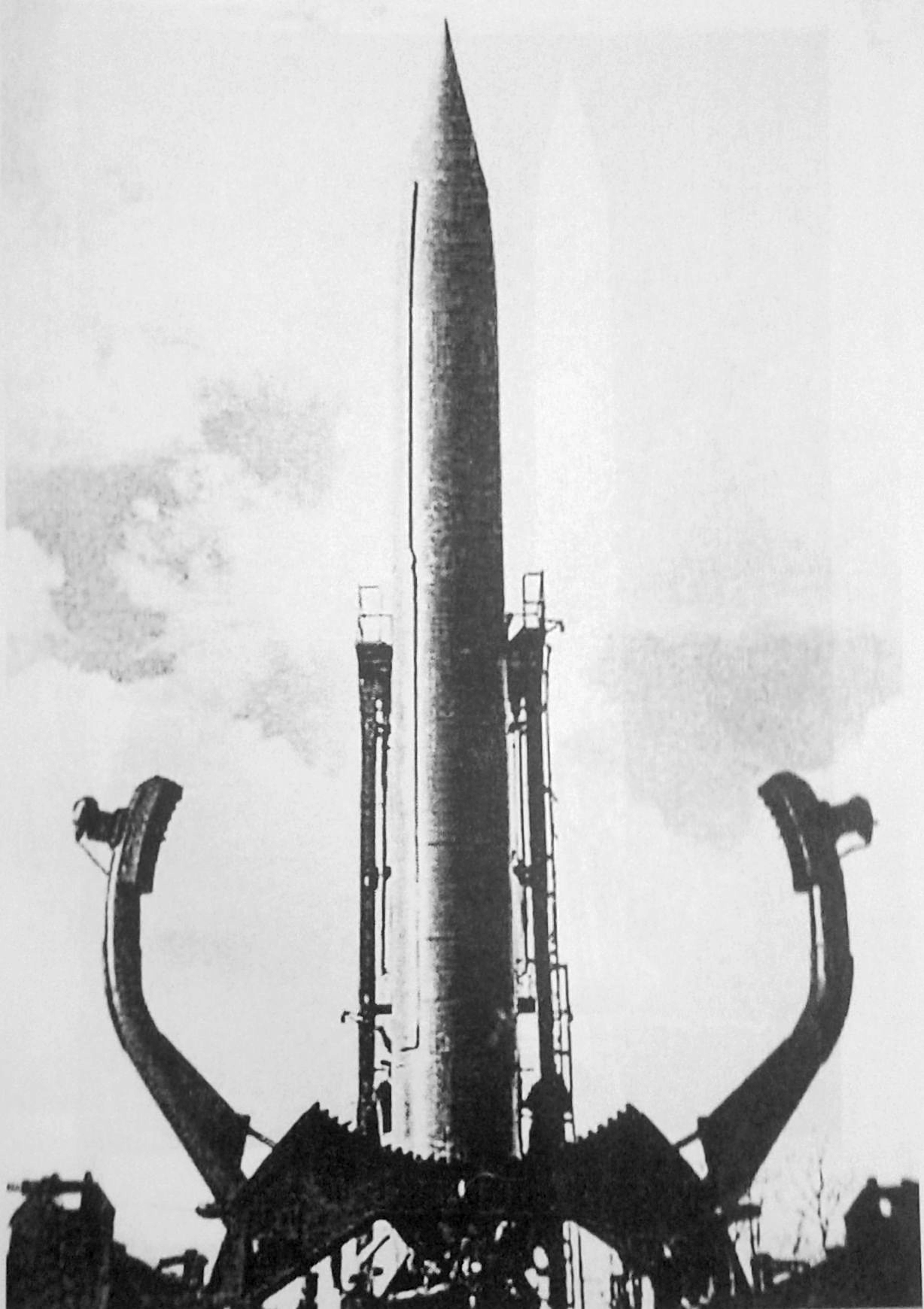

2 февраля 1956 г. 65 лет назад с полигона Капустин Яр осуществлен первый пуск ракеты с ядерной головной частью (операция «Байкал»).

Развитие атомной промышленности в СССР и накопленный опыт советских конструкторов при создании баллистических ракет позволили в начале 1950-х годов приступить к проектированию ракеты с ядерной боеголовкой. Так, в апреле 1954 года на базе баллистической ракеты Р-5 коллективами конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, возглавляемых С.П. Королёвым, начались работы по созданию новой ракеты, предназначенной для доставки к цели ядерных боеголовок. Прежде всего модернизация коснулась боевого оснащения ракеты, двигательной установки и системы управления. По требованию военных, конструкторы искали пути повышения боевых возможностей данного вида вооружения. Ну и, конечно, много сил ушло на разработку ядерной головной части ракеты, которая должна была отделяться от основного корпуса на конечном участке полёта.

В итоге, меньше чем за год была создана одноступенчатая тактическая баллистическая ракета (баллистическая ракета дальнего действия), получившая обозначение Р-5М. Её лётные испытания проходили на полигоне «Капустин Яр». Первый испытательный пуск ракеты Р-5М, но без ядерного заряда, а имевшей обычную головную часть, состоялся здесь 20 января 1955 года. В течении года была проведена целая серия пусков данного типа ракет, оснащенных имитатором головной части.

И вот, 2 февраля 1956 года состоялось важное историческое событие – в тот день был произведён первый экспериментальный пуск баллистической ракеты Р-5М (8К51) с головной частью, оснащенной ядерной боеголовкой. Данная операция получила название «Байкал», ставшая первым полномасштабным натурным испытанием ракетно-ядерного оружия. Стартовав со специальной площадки «4Н» полигона «Капустин Яр», преодолев расстояние 1200 км, ракета прошла по заданному курсу и благополучно достигла расчётной точки в районе Аральских Каракумов. После срабатывания ударного взрывателя произошел запланированный наземный атомный взрыв мощностью 80 Кт. Условная цель была поражена с удивительной по тем временам точностью. Поскольку испытания прошли успешно, то в июне того же года постановлением правительства баллистическая ракета средней дальности Р-5М (8К51) была принята на вооружение инженерных бригад РВГК – на боевое дежурство было поставлено 24 ракетных комплекса, в следующем году их количество удвоилось. Кстати, больше пуски Р-5М с натурным ядерным зарядом не производились.

Хотя надо отметить, что фактическая готовность к применению этого оружия была достигнута позднее. Мощность ядерного боезаряда 80 Кт в последующих изделиях была доведена до 300 Кт. Конструкторам удалось полностью автоматизировать процесс запуска (это было связано с наличием ядерного боеприпаса на борту), но предстартовая подготовка все еще отнимала много времени. Тем не менее, даже чисто военное значение Р-5М было велико – ведь части, вооруженные этой ракетой, становились важнейшей ударной силой на Европейском и Дальневосточном театрах военных действий. А с развертыванием этих ракет была впервые практически отработана концепция эксплуатации ракетно-ядерного оружия и теоретически решены задачи его боевого применения. К тому же, считается, что ракета Р-5М дала старт «рождению» нового вида Вооруженных сил – Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В самом начале воинские части, эксплуатирующие головные части и ядерные заряды, функционировали в составе так называемых полевых специальных сборочных бригад при инженерных дивизионах. К концу 1950-х годов бригады преобразовали в инженерные полки, которые в 1959-м были включены в боевой состав вновь сформированных специальных войсковых подразделений – РВСН.

Кстати, помимо вооружённых сил ракеты Р-5М широко использовалась для проведения научных исследований и для создания новых систем ракетно-космической техники. На вооружении Р-5М оставалась до 1959 года, на смену ей пришла новая, более совершенная ракета Р-12, тогда началось постепенное сокращение комплексов Р-5М, а окончательное снятие их с боевого дежурства произошло в 1968 году.

Развитие атомной промышленности в СССР и накопленный опыт советских конструкторов при создании баллистических ракет позволили в начале 1950-х годов приступить к проектированию ракеты с ядерной боеголовкой. Так, в апреле 1954 года на базе баллистической ракеты Р-5 коллективами конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, возглавляемых С.П. Королёвым, начались работы по созданию новой ракеты, предназначенной для доставки к цели ядерных боеголовок. Прежде всего модернизация коснулась боевого оснащения ракеты, двигательной установки и системы управления. По требованию военных, конструкторы искали пути повышения боевых возможностей данного вида вооружения. Ну и, конечно, много сил ушло на разработку ядерной головной части ракеты, которая должна была отделяться от основного корпуса на конечном участке полёта.

В итоге, меньше чем за год была создана одноступенчатая тактическая баллистическая ракета (баллистическая ракета дальнего действия), получившая обозначение Р-5М. Её лётные испытания проходили на полигоне «Капустин Яр». Первый испытательный пуск ракеты Р-5М, но без ядерного заряда, а имевшей обычную головную часть, состоялся здесь 20 января 1955 года. В течении года была проведена целая серия пусков данного типа ракет, оснащенных имитатором головной части.

И вот, 2 февраля 1956 года состоялось важное историческое событие – в тот день был произведён первый экспериментальный пуск баллистической ракеты Р-5М (8К51) с головной частью, оснащенной ядерной боеголовкой. Данная операция получила название «Байкал», ставшая первым полномасштабным натурным испытанием ракетно-ядерного оружия. Стартовав со специальной площадки «4Н» полигона «Капустин Яр», преодолев расстояние 1200 км, ракета прошла по заданному курсу и благополучно достигла расчётной точки в районе Аральских Каракумов. После срабатывания ударного взрывателя произошел запланированный наземный атомный взрыв мощностью 80 Кт. Условная цель была поражена с удивительной по тем временам точностью. Поскольку испытания прошли успешно, то в июне того же года постановлением правительства баллистическая ракета средней дальности Р-5М (8К51) была принята на вооружение инженерных бригад РВГК – на боевое дежурство было поставлено 24 ракетных комплекса, в следующем году их количество удвоилось. Кстати, больше пуски Р-5М с натурным ядерным зарядом не производились.

Хотя надо отметить, что фактическая готовность к применению этого оружия была достигнута позднее. Мощность ядерного боезаряда 80 Кт в последующих изделиях была доведена до 300 Кт. Конструкторам удалось полностью автоматизировать процесс запуска (это было связано с наличием ядерного боеприпаса на борту), но предстартовая подготовка все еще отнимала много времени. Тем не менее, даже чисто военное значение Р-5М было велико – ведь части, вооруженные этой ракетой, становились важнейшей ударной силой на Европейском и Дальневосточном театрах военных действий. А с развертыванием этих ракет была впервые практически отработана концепция эксплуатации ракетно-ядерного оружия и теоретически решены задачи его боевого применения. К тому же, считается, что ракета Р-5М дала старт «рождению» нового вида Вооруженных сил – Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В самом начале воинские части, эксплуатирующие головные части и ядерные заряды, функционировали в составе так называемых полевых специальных сборочных бригад при инженерных дивизионах. К концу 1950-х годов бригады преобразовали в инженерные полки, которые в 1959-м были включены в боевой состав вновь сформированных специальных войсковых подразделений – РВСН.

Кстати, помимо вооружённых сил ракеты Р-5М широко использовалась для проведения научных исследований и для создания новых систем ракетно-космической техники. На вооружении Р-5М оставалась до 1959 года, на смену ей пришла новая, более совершенная ракета Р-12, тогда началось постепенное сокращение комплексов Р-5М, а окончательное снятие их с боевого дежурства произошло в 1968 году.

Дядя Миша 16:28 02.02.2021

2 февраля 1943 г. 78 лет назад завершилась Сталинградская битва.

2 февраля является Днём воинской славы России – в этот день в 1943 году советская армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. Начавшаяся 17 июля 1942 года, битва явилась одним из важнейших событий Второй мировой войны. В этом сражении решалась судьба не только Советского Союза, но и многих народов европейских стран, оккупированных и угнетённых фашистской Германией и ее союзниками. Немецкое командование понимало важность захвата такого важного стратегического объекта, как Сталинград. Наступление на город должно было обеспечить контроль над нефтяными месторождениями Кавказа, а также над главной транспортной артерией страны – рекой Волгой. В планах Гитлера было взять город и тем самым нанести сокрушительный удар по всей советской промышленности. Для этой цели немецкое командование не жалело ни сил, ни средств. На это направление были брошены огромные силы – 270 тысяч бойцов Группы армий «B», 6-я армия под командованием Ф.Паулюса, в которую входило 13 дивизий. С воздуха поддержку немецкой армии оказывал 4-й воздушный флот под командованием генерала Вольфрама фон Рихтгофена, в котором было порядка 1200 самолётов.

С советской стороны выступал Сталинградский фронт, в который входили гарнизон Сталинграда, 7 общевойсковых армий, 8-я воздушная армия и Волжская военная флотилия. Всего в сражении приняло участие порядка 1,14 млн. советских солдат. Сражение за Сталинград принято подразделять на два тесно связанных периода: оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 1942 года) и наступательный (с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года). 17 июля в связи с прорывом фашистско-немецких войск в большую излучину Дона начались оборонительные бои, продолжавшиеся 4 месяца. Сначала бои шли в большой излучине Дона, а затем на подступах к Сталинграду и в самом городе. За этот период Красная Армия сумела остановить рвавшихся к Волге немцев. Противник был вынужден перейти к обороне.

В последующие два с половиной месяца, с ноября 1942-го по начало февраля 1943 года, советские войска перешли в контрнаступление. 6-я армия вермахта и другие силы союзников Германии внутри и вокруг города были окружены и частью уничтожены, частью захвачены в плен. Войска Красной Армии одержали сокрушительную победу.

Потери в этой битве были огромны. Войска нацистской Германии, Румынии, Италии и Венгрии потеряли порядка 1,5 млн. человек, 2,5 тыс. самолётов и танков, порядка 30 тысяч орудий и минометов. С советской стороны потери составили около 1,3 млн. солдат и офицеров, более 4 тыс. танков и 2,7 тыс. самолетов, 17 тысяч орудий и минометов. Но надо признать, что ценой этих потерь началось освобождение страны и оккупированных территорий Европы. Победа Советского Союза в Сталинградской битве послужила важным этапом к окончательному поражению фашистской Германии в 1945 году. За мужество и героизм, проявленные в сражении, 37 соединениям и частям были присвоены почетные наименования «Сталинградские», «Донские». Более 120 советских солдат и офицеров удостоились звания Героя Советского Союза, еще порядка 760 тысяч участников Сталинградской битвы награждены медалью «За оборону Сталинграда». К 20-летию победы в Великой Отечественной войне город-герой Волгоград в 1965 году был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

2 февраля является Днём воинской славы России – в этот день в 1943 году советская армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. Начавшаяся 17 июля 1942 года, битва явилась одним из важнейших событий Второй мировой войны. В этом сражении решалась судьба не только Советского Союза, но и многих народов европейских стран, оккупированных и угнетённых фашистской Германией и ее союзниками. Немецкое командование понимало важность захвата такого важного стратегического объекта, как Сталинград. Наступление на город должно было обеспечить контроль над нефтяными месторождениями Кавказа, а также над главной транспортной артерией страны – рекой Волгой. В планах Гитлера было взять город и тем самым нанести сокрушительный удар по всей советской промышленности. Для этой цели немецкое командование не жалело ни сил, ни средств. На это направление были брошены огромные силы – 270 тысяч бойцов Группы армий «B», 6-я армия под командованием Ф.Паулюса, в которую входило 13 дивизий. С воздуха поддержку немецкой армии оказывал 4-й воздушный флот под командованием генерала Вольфрама фон Рихтгофена, в котором было порядка 1200 самолётов.

С советской стороны выступал Сталинградский фронт, в который входили гарнизон Сталинграда, 7 общевойсковых армий, 8-я воздушная армия и Волжская военная флотилия. Всего в сражении приняло участие порядка 1,14 млн. советских солдат. Сражение за Сталинград принято подразделять на два тесно связанных периода: оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 1942 года) и наступательный (с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года). 17 июля в связи с прорывом фашистско-немецких войск в большую излучину Дона начались оборонительные бои, продолжавшиеся 4 месяца. Сначала бои шли в большой излучине Дона, а затем на подступах к Сталинграду и в самом городе. За этот период Красная Армия сумела остановить рвавшихся к Волге немцев. Противник был вынужден перейти к обороне.

В последующие два с половиной месяца, с ноября 1942-го по начало февраля 1943 года, советские войска перешли в контрнаступление. 6-я армия вермахта и другие силы союзников Германии внутри и вокруг города были окружены и частью уничтожены, частью захвачены в плен. Войска Красной Армии одержали сокрушительную победу.

Потери в этой битве были огромны. Войска нацистской Германии, Румынии, Италии и Венгрии потеряли порядка 1,5 млн. человек, 2,5 тыс. самолётов и танков, порядка 30 тысяч орудий и минометов. С советской стороны потери составили около 1,3 млн. солдат и офицеров, более 4 тыс. танков и 2,7 тыс. самолетов, 17 тысяч орудий и минометов. Но надо признать, что ценой этих потерь началось освобождение страны и оккупированных территорий Европы. Победа Советского Союза в Сталинградской битве послужила важным этапом к окончательному поражению фашистской Германии в 1945 году. За мужество и героизм, проявленные в сражении, 37 соединениям и частям были присвоены почетные наименования «Сталинградские», «Донские». Более 120 советских солдат и офицеров удостоились звания Героя Советского Союза, еще порядка 760 тысяч участников Сталинградской битвы награждены медалью «За оборону Сталинграда». К 20-летию победы в Великой Отечественной войне город-герой Волгоград в 1965 году был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Дядя Миша 16:30 02.02.2021

2 февраля 1904 года родился Валерий Чкалов — советский летчик, Герой Советского Союза.

Валерий Павлович Чкалов родился в слободе Василево Нижегородской губернии, в семье мастера-котельщика. Окончил сельскую школу, затем техническое училище в Череповце. В 1919 году вступил в ряды Красной армии, где был мастером по ремонту самолетов. В 1921-1924 годах обучался в Егорьевской, а затем в Борисоглебской школе военных летчиков. После этого проходил обучение в Серпуховской высшей школе стрельбы, бомбометания и воздушного боя и Московской военной авиационной школе высшего пилотажа. В 1924 году Чкалов начал службу в авиации. С 1930 года работал летчиком-испытателем. В 1936 году он совместно с Г.Ф. Байдуковым и А.В. Беляковым совершил первый беспосадочный перелет через Северный Ледовитый океан из Москвы в Петропавловск-на-Камчатке. За выполнение этого полета был удостоен звания Героя Советского Союза.

В 1937 году совершил беспосадочный перелет из Москвы в США через Северный полюс. Это был мировой рекорд беспосадочного полета на то время. Валерий Павлович Чкалов погиб 15 декабря 1938 года при проведении испытательного полета нового истребителя «И-180». По результатам проверки летчик сделал все возможное, чтобы отвести самолет от жилых строений. Чкалов был похоронен у Кремлевской стены на Красной площади в Москве.

Валерий Павлович Чкалов родился в слободе Василево Нижегородской губернии, в семье мастера-котельщика. Окончил сельскую школу, затем техническое училище в Череповце. В 1919 году вступил в ряды Красной армии, где был мастером по ремонту самолетов. В 1921-1924 годах обучался в Егорьевской, а затем в Борисоглебской школе военных летчиков. После этого проходил обучение в Серпуховской высшей школе стрельбы, бомбометания и воздушного боя и Московской военной авиационной школе высшего пилотажа. В 1924 году Чкалов начал службу в авиации. С 1930 года работал летчиком-испытателем. В 1936 году он совместно с Г.Ф. Байдуковым и А.В. Беляковым совершил первый беспосадочный перелет через Северный Ледовитый океан из Москвы в Петропавловск-на-Камчатке. За выполнение этого полета был удостоен звания Героя Советского Союза.

В 1937 году совершил беспосадочный перелет из Москвы в США через Северный полюс. Это был мировой рекорд беспосадочного полета на то время. Валерий Павлович Чкалов погиб 15 декабря 1938 года при проведении испытательного полета нового истребителя «И-180». По результатам проверки летчик сделал все возможное, чтобы отвести самолет от жилых строений. Чкалов был похоронен у Кремлевской стены на Красной площади в Москве.

Дядя Миша 17:01 03.02.2021

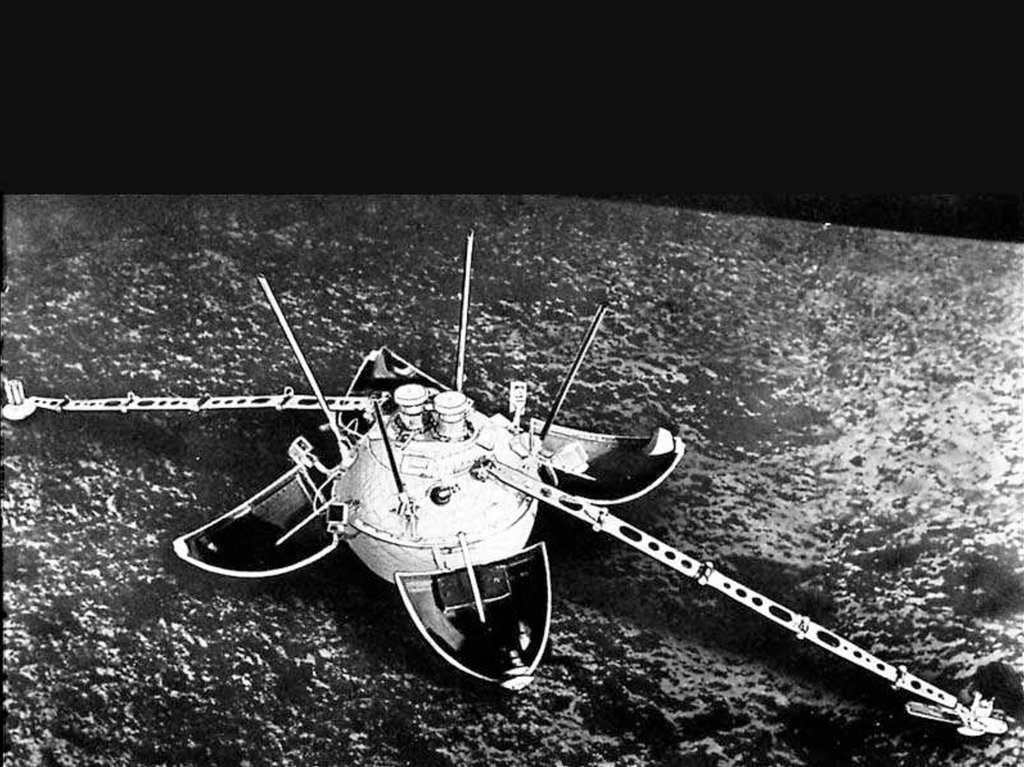

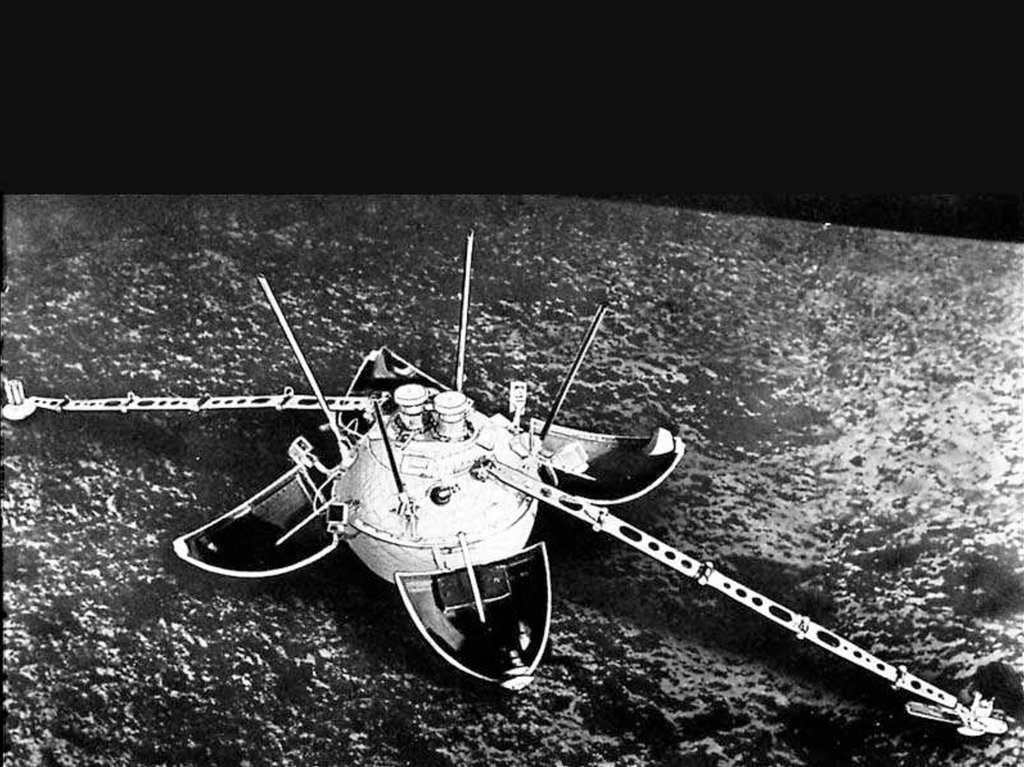

3 февраля 1966 г. 55 лет назад Советская станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну.

В 1911 году Циолковский произнес свои вещие слова: «Человечество не останется вечно на Земле, но, в погоне за светом и пространством, сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околоземное пространство». И с этого момента великие умы планеты начали трудиться над началом реального освоения космоса... Много значимых событий произошло в истории космонавтики с тех пор. В их числе программы исследования Луны. Луна всегда повернута к Земле одной и той же стороной. Обратную сторону Луны с Земли не видно, потому что Луна делает один поворот вокруг своей оси точно за такое же время, за которое она делает один оборот вокруг Земли. Увидеть, что же находится на «затылке» Луны, стало возможным только с помощью космических исследований.

Сделано это было третьей из серии лунных станций, запущенной в СССР в 1959 году. Оказавшись по расчетной траектории позади Луны, станция сфотографировала ее поверхность. «Луна-3» оказалась первым аппаратом, который стал искусственным спутником сразу и для Земли, и для Луны — его сильно вытянутая орбита охватывала оба этих небесных тела. Так люди впервые смогли увидеть обратную сторону Луны.

Оказалось, что она резко отличается от видимой, поскольку на ней почти нет темных участков. Это стало крупнейшим открытием первых этапов космического исследования Луны — наш естественный спутник оказался геологически асимметричным. На его видимой стороне имеются и светлые материковые, и темные «морские» участки, а на обратной - сплошной материк. Первое изображение лунной поверхности вблизи предстало взору землян в 1966 году. 31 января был произведен запуск ракеты-носителя «Молния» для вывода автоматической межпланетной станции «Луна-9» на околоземную орбиту. 3 февраля впервые в мире была совершена посадка станции «Луны-9» на поверхность Луны. После мягкой посадки станция «Луна-9» работала в течение 75 часов и дала семь сеансов связи. «Луна-9» передала на Землю телевизионную панораму местности. На этих изображениях, сделанных с высоты около 1 м, были видны детали размером до 1 мм. Полученная научная информация подтвердила теорию, выдвинутую В.Шароновым и Н.Сытинской, о «метеорно-шлаковом» строении наружного покрова Луны.

Триумфальные успехи Советского Союза в космосе, и в частности полеты автоматических станций к Луне, не давали покоя Американскому руководству. На Лунную программу Национальному агентству по аэронавтике и космосу (NASA) были выделены огромные ассигнования. Лучшие научные и конструкторские силы США включились в осуществление поставленной задачи. Их старания увенчались успехом: в июле 1969 года экспедиция американских астронавтов высадилась на поверхности Луны.

В 1911 году Циолковский произнес свои вещие слова: «Человечество не останется вечно на Земле, но, в погоне за светом и пространством, сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околоземное пространство». И с этого момента великие умы планеты начали трудиться над началом реального освоения космоса... Много значимых событий произошло в истории космонавтики с тех пор. В их числе программы исследования Луны. Луна всегда повернута к Земле одной и той же стороной. Обратную сторону Луны с Земли не видно, потому что Луна делает один поворот вокруг своей оси точно за такое же время, за которое она делает один оборот вокруг Земли. Увидеть, что же находится на «затылке» Луны, стало возможным только с помощью космических исследований.

Сделано это было третьей из серии лунных станций, запущенной в СССР в 1959 году. Оказавшись по расчетной траектории позади Луны, станция сфотографировала ее поверхность. «Луна-3» оказалась первым аппаратом, который стал искусственным спутником сразу и для Земли, и для Луны — его сильно вытянутая орбита охватывала оба этих небесных тела. Так люди впервые смогли увидеть обратную сторону Луны.

Оказалось, что она резко отличается от видимой, поскольку на ней почти нет темных участков. Это стало крупнейшим открытием первых этапов космического исследования Луны — наш естественный спутник оказался геологически асимметричным. На его видимой стороне имеются и светлые материковые, и темные «морские» участки, а на обратной - сплошной материк. Первое изображение лунной поверхности вблизи предстало взору землян в 1966 году. 31 января был произведен запуск ракеты-носителя «Молния» для вывода автоматической межпланетной станции «Луна-9» на околоземную орбиту. 3 февраля впервые в мире была совершена посадка станции «Луны-9» на поверхность Луны. После мягкой посадки станция «Луна-9» работала в течение 75 часов и дала семь сеансов связи. «Луна-9» передала на Землю телевизионную панораму местности. На этих изображениях, сделанных с высоты около 1 м, были видны детали размером до 1 мм. Полученная научная информация подтвердила теорию, выдвинутую В.Шароновым и Н.Сытинской, о «метеорно-шлаковом» строении наружного покрова Луны.

Триумфальные успехи Советского Союза в космосе, и в частности полеты автоматических станций к Луне, не давали покоя Американскому руководству. На Лунную программу Национальному агентству по аэронавтике и космосу (NASA) были выделены огромные ассигнования. Лучшие научные и конструкторские силы США включились в осуществление поставленной задачи. Их старания увенчались успехом: в июле 1969 года экспедиция американских астронавтов высадилась на поверхности Луны.

Дядя Миша 17:03 03.02.2021

3 февраля 1941 года родился Эдуард Володарский — советский и российский сценарист, драматург, Заслуженный деятель искусств РСФСР.

Известный сценарист и драматург Эдуард Володарский – один из авторитетнейших специалистов в своей области, мастер слова. Всю свою творческую жизнь он стремился создавать настоящие, искренние, честные фильмы. Стиль его текстов – великолепная литературность и юмор, основанные на глубокой, настоящей интеллигентности и мудрости.

Эдуард Яковлевич Володарский родился в Харькове, через несколько лет семья переехала в Москву. Он много времени проводил на улице и был довольно известным хулиганом Замоскворечья. На сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии Володарский пришел уже сложившимся человеком, немало поработавшим и немало повидавшим. Ему уже было о чем рассказать и написать. В 1968 году он окончил ВГИК, а сценарии начал писать еще во время учебы.

Дебютом Эдуарда в кинематографе как сценариста стал фильм «Шестое лето» (1967), затем последовали и другие картины – «Белый взрыв» (1969), «Дорога домой» (1970), «Проверка на дорогах» (1971)… Кстати, в фильме «Белый взрыв» маленькую роль сыграл В.Высоцкий, с которым Володарский дружил много лет, и который написал несколько песен для фильмов «Вторая попытка Виктора Крохина» и «Забудьте слово «смерть»», снятых по сценариям Володарского. Также Эдуард Яковлевич участвовал и в создании такой знаменитой картины как «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974) Никиты Михалкова, сценарий к которому они писали вместе. В общей сложности за свою творческую карьеру Володарский написал около 70 сценариев, на основе его работ созданы десятки любимых миллионами россиян фильмов. Среди которых наиболее известны такие фильмы, как – «Мой друг Иван Лапшин», «Емельян Пугачев», «Контракт века», «Демидовы», «Моонзунд», «Прощай, шпана замоскворецкая…», «Троцкий», «Бездна. Круг седьмой», «Штрафбат», «Охота на асфальте», «Мы из будущего», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», «Достоевский» и многие другие. Причем, как человек, увлеченный историей, он очень любил работать над историческими сценариями и сам ездил в архивы и библиотеки, чтобы узнать о героях как можно больше, чтобы показать их настоящими и не разочаровать зрителя.

Но стоит также отметить, что было время – в 1980-х годах, когда фильмы Володарского запрещались цензурой – ряд фильмов, снятых по его сценариям, оказался на «полке» («Дорога домой», «Мой друг Иван Лапшин» и др.). Известный к тому времени сценарист, чтобы прокормить семью, работал грузчиком, а писал ночью. Но в Госкино продолжали заворчивать его сценарии. По совету А.Кончаловского, Володарский «подался» в театральную драматургию. Первая же пьеса Эдуарда Яковлевича, «Долги наши» (1973), сразу же была поставлена на сцене МХАТа О.Ефремовым, и ставилась здесь еще на протяжении 11 лет. С не меньшим успехом она ставилась и в сотне других театров Советского Союза. Следующая его пьеса «Уходя, оглянись» (1975) также имела огромный успех у зрителей. Всего Володарским написано одиннадцать пьес – это «За давностью лет...», «Звезды для лейтенанта», «Западня» и другие. Богатое творческое наследие Эдуарда Яковлевича включает в себя и несколько книг романов и повестей («Русская», «У каждого своя война», «Дневник самоубийцы», «Охотник за черепами»), а также произведений в жанре «исторической фантастики» – книги о Вольфе Мессинге, Столыпине и пр. Эдуард Володарский является основателем студии «Слово», которую он создал в 1987 году вместе с кинодраматургами Валентином Черныхом и Валерием Фридом на киностудии «Мосфильм», с 1998 года был ее главным редактором. Также он являлся членом Союза писателей России, а в последние годы возглавлял Гильдию сценаристов Союза кинематографистов России.

Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых, Государственной премии СССР и Премия КГБ СССР – Володарский награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и медалью им. А.Довженко. В часы досуга Эдуард Яковлевич любил читать, увлекался охотой и, особенно, коллекционированием курительных трубок. Он продолжал работать до последних дней – преподавал сценарное мастерство, вел мастер-классы, писал каждый день хотя бы по несколько страниц… А несколько сценариев так и не успел закончить.

Скончался Эдуард Яковлевич Володарский 8 октября 2012 года в Москве, на 72-м году жизни.

Известный сценарист и драматург Эдуард Володарский – один из авторитетнейших специалистов в своей области, мастер слова. Всю свою творческую жизнь он стремился создавать настоящие, искренние, честные фильмы. Стиль его текстов – великолепная литературность и юмор, основанные на глубокой, настоящей интеллигентности и мудрости.

Эдуард Яковлевич Володарский родился в Харькове, через несколько лет семья переехала в Москву. Он много времени проводил на улице и был довольно известным хулиганом Замоскворечья. На сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии Володарский пришел уже сложившимся человеком, немало поработавшим и немало повидавшим. Ему уже было о чем рассказать и написать. В 1968 году он окончил ВГИК, а сценарии начал писать еще во время учебы.

Дебютом Эдуарда в кинематографе как сценариста стал фильм «Шестое лето» (1967), затем последовали и другие картины – «Белый взрыв» (1969), «Дорога домой» (1970), «Проверка на дорогах» (1971)… Кстати, в фильме «Белый взрыв» маленькую роль сыграл В.Высоцкий, с которым Володарский дружил много лет, и который написал несколько песен для фильмов «Вторая попытка Виктора Крохина» и «Забудьте слово «смерть»», снятых по сценариям Володарского. Также Эдуард Яковлевич участвовал и в создании такой знаменитой картины как «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974) Никиты Михалкова, сценарий к которому они писали вместе. В общей сложности за свою творческую карьеру Володарский написал около 70 сценариев, на основе его работ созданы десятки любимых миллионами россиян фильмов. Среди которых наиболее известны такие фильмы, как – «Мой друг Иван Лапшин», «Емельян Пугачев», «Контракт века», «Демидовы», «Моонзунд», «Прощай, шпана замоскворецкая…», «Троцкий», «Бездна. Круг седьмой», «Штрафбат», «Охота на асфальте», «Мы из будущего», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», «Достоевский» и многие другие. Причем, как человек, увлеченный историей, он очень любил работать над историческими сценариями и сам ездил в архивы и библиотеки, чтобы узнать о героях как можно больше, чтобы показать их настоящими и не разочаровать зрителя.

Но стоит также отметить, что было время – в 1980-х годах, когда фильмы Володарского запрещались цензурой – ряд фильмов, снятых по его сценариям, оказался на «полке» («Дорога домой», «Мой друг Иван Лапшин» и др.). Известный к тому времени сценарист, чтобы прокормить семью, работал грузчиком, а писал ночью. Но в Госкино продолжали заворчивать его сценарии. По совету А.Кончаловского, Володарский «подался» в театральную драматургию. Первая же пьеса Эдуарда Яковлевича, «Долги наши» (1973), сразу же была поставлена на сцене МХАТа О.Ефремовым, и ставилась здесь еще на протяжении 11 лет. С не меньшим успехом она ставилась и в сотне других театров Советского Союза. Следующая его пьеса «Уходя, оглянись» (1975) также имела огромный успех у зрителей. Всего Володарским написано одиннадцать пьес – это «За давностью лет...», «Звезды для лейтенанта», «Западня» и другие. Богатое творческое наследие Эдуарда Яковлевича включает в себя и несколько книг романов и повестей («Русская», «У каждого своя война», «Дневник самоубийцы», «Охотник за черепами»), а также произведений в жанре «исторической фантастики» – книги о Вольфе Мессинге, Столыпине и пр. Эдуард Володарский является основателем студии «Слово», которую он создал в 1987 году вместе с кинодраматургами Валентином Черныхом и Валерием Фридом на киностудии «Мосфильм», с 1998 года был ее главным редактором. Также он являлся членом Союза писателей России, а в последние годы возглавлял Гильдию сценаристов Союза кинематографистов России.

Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых, Государственной премии СССР и Премия КГБ СССР – Володарский награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и медалью им. А.Довженко. В часы досуга Эдуард Яковлевич любил читать, увлекался охотой и, особенно, коллекционированием курительных трубок. Он продолжал работать до последних дней – преподавал сценарное мастерство, вел мастер-классы, писал каждый день хотя бы по несколько страниц… А несколько сценариев так и не успел закончить.

Скончался Эдуард Яковлевич Володарский 8 октября 2012 года в Москве, на 72-м году жизни.

Дядя Миша 15:19 04.02.2021

4 февраля 1881 года родился Климент Ворошилов — советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза.

Климент Ефремович Ворошилов родился в селе Верхнее Екатеринославской губернии, в семье рабочего. С 15 лет работал на заводах, в 1904 году вступил в Луганский большевистский комитет, где проявил себя как активный революционер. Он руководил стачками рабочих, участвовал в создании боевых дружин, вел подпольную партийную работу, неоднократно подвергался арестам. После Февральской революции 1917 года Ворошилов вступил в Петроградский совет, а через год он уже председатель Чрезвычайной комиссии по охране Петрограда. В Гражданскую войну Климент занимался формированием частей Красной Армии, командовал рядом армий, а также участвовал в обороне Царицына, где познакомился и близко работал с Иосифом Сталиным. За время боевых действий Ворошилов не проявил никаких военных талантов, но всегда отличался «чистотой» партийных взглядов. С 1919 года он был назначен наркомом внутренних дел Украины, где организовал карательные операции по ликвидации украинских национальных отрядов. Вместе с Семеном Буденным был одним из создателей 1-й Конной армии. Получил 3 ордена Красного Знамени и почетное революционное оружие.

В 1920-х годах Ворошилов продолжил активную военную карьеру – участвовал в подавлении Кронштадтского антисоветского восстания, командовал войсками Северо-Кавказского военного округа, где руководил уничтожением повстанцев.

После смерти Михаила Фрунзе Климент, как сторонник Сталина, был назначен председателем Реввоенсовета СССР. Ворошилов стал самым прославляемым полководцем Гражданской войны. В честь него слагали песни, называли колхозы, заводы, корабли... Советская пропаганда раздувала его военные заслуги. Лучшие стрелки получали почетные значки «Ворошиловский стрелок». Тяжелый советский танк «KB» был назван в его честь.

В 1935 году Ворошилов занял пост наркома обороны СССР с присвоением звания Маршала Советского Союза.

Ротация кадров в советском руководстве после смерти Сталина привела к назначению Ворошилова Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Но после прихода к власти Никиты Хрущева Ворошилова в 1960 году с почетом освободили от обязанностей «по состоянию здоровья», наградив звездой Героя Социалистического Труда. С падением Хрущева уже Леонид Брежнев вернул Ворошилова в политику в качестве «живой легенды» советской истории. Вновь избранный членом ЦК, Ворошилов был во второй раз удостоен звания Герой Советского Союза незадолго до смерти.

Маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов умер 2 декабря 1969 года в Москве и был похоронен на Красной площади.

Климент Ефремович Ворошилов родился в селе Верхнее Екатеринославской губернии, в семье рабочего. С 15 лет работал на заводах, в 1904 году вступил в Луганский большевистский комитет, где проявил себя как активный революционер. Он руководил стачками рабочих, участвовал в создании боевых дружин, вел подпольную партийную работу, неоднократно подвергался арестам. После Февральской революции 1917 года Ворошилов вступил в Петроградский совет, а через год он уже председатель Чрезвычайной комиссии по охране Петрограда. В Гражданскую войну Климент занимался формированием частей Красной Армии, командовал рядом армий, а также участвовал в обороне Царицына, где познакомился и близко работал с Иосифом Сталиным. За время боевых действий Ворошилов не проявил никаких военных талантов, но всегда отличался «чистотой» партийных взглядов. С 1919 года он был назначен наркомом внутренних дел Украины, где организовал карательные операции по ликвидации украинских национальных отрядов. Вместе с Семеном Буденным был одним из создателей 1-й Конной армии. Получил 3 ордена Красного Знамени и почетное революционное оружие.

В 1920-х годах Ворошилов продолжил активную военную карьеру – участвовал в подавлении Кронштадтского антисоветского восстания, командовал войсками Северо-Кавказского военного округа, где руководил уничтожением повстанцев.

После смерти Михаила Фрунзе Климент, как сторонник Сталина, был назначен председателем Реввоенсовета СССР. Ворошилов стал самым прославляемым полководцем Гражданской войны. В честь него слагали песни, называли колхозы, заводы, корабли... Советская пропаганда раздувала его военные заслуги. Лучшие стрелки получали почетные значки «Ворошиловский стрелок». Тяжелый советский танк «KB» был назван в его честь.

В 1935 году Ворошилов занял пост наркома обороны СССР с присвоением звания Маршала Советского Союза.

Ротация кадров в советском руководстве после смерти Сталина привела к назначению Ворошилова Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Но после прихода к власти Никиты Хрущева Ворошилова в 1960 году с почетом освободили от обязанностей «по состоянию здоровья», наградив звездой Героя Социалистического Труда. С падением Хрущева уже Леонид Брежнев вернул Ворошилова в политику в качестве «живой легенды» советской истории. Вновь избранный членом ЦК, Ворошилов был во второй раз удостоен звания Герой Советского Союза незадолго до смерти.

Маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов умер 2 декабря 1969 года в Москве и был похоронен на Красной площади.

Дядя Миша 15:24 04.02.2021

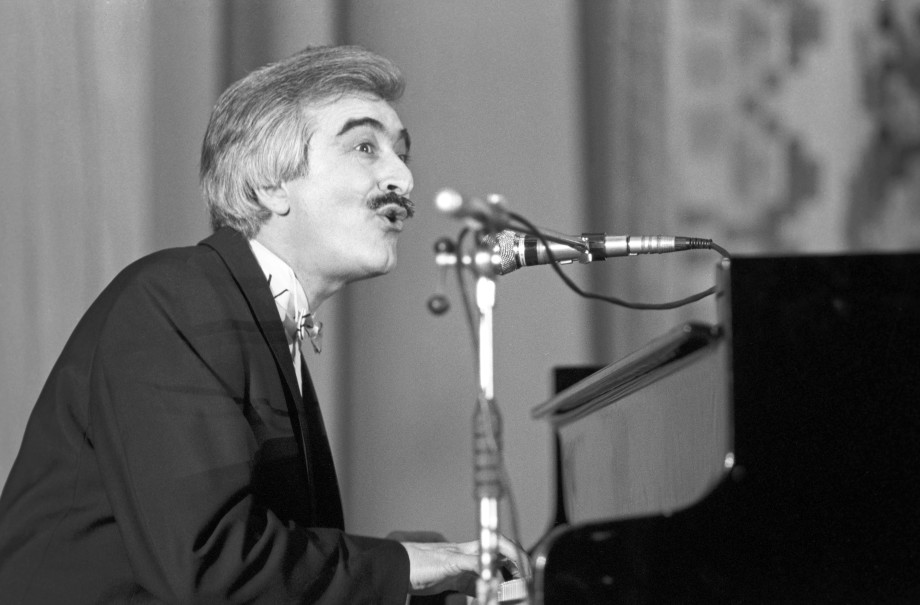

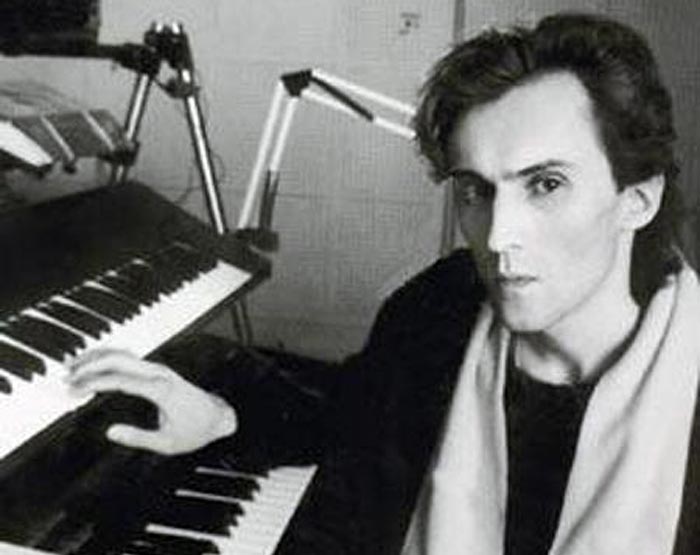

4 февраля 1945 года родился Полад Бюль-Бюль оглы — советский и азербайджанский певец и композитор, Народный артист Азербайджана. Сегодня ему исполнилось

76 лет!

Известный певец Полад Бюль-Бюль оглы считается родоначальником нового направления на советской эстраде, соединяющего азербайджанские национальные традиции в музыке с современными ритмами, что стало примером для подражания последующего поколения музыкантов. А как композитор он внёс большой вклад в современную азербайджанскую музыку.

Полад Бюль-Бюль оглы родился в Баку. Его отец – Народный артист СССР, певец Муртуза Мешади Рза-оглы Мамедов, по прозвищу Бюльбюль («соловей»). Отец и вывел Полада впервые на сцену в качестве аккомпаниатора. В 1962 году мальчик окончил музыкальную школу по классу фортепиано и поступил в Бакинскую консерваторию по классу композиции.

Начав писать песни в 17 лет, Полад стал пропагандистом азербайджанской культуры, гастролировал по СССР и многим странам мира. Он считается родоначальником нового направления на эстраде, соединяющего национальные традиции в музыке с современными ритмами. Его голос — звонкий, лёгкий и высокий лирический тенор, а пение отличается виртуозностью и сложными фиоритурами и трелями. В пении Полада всегда слышны приёмы и мотивы азербайджанской национальной музыки-мугам. Также Полад Бюль-Бюль оглы снимался в фильмах («Сказки русского леса», «Не бойся, я с тобой», «Парк советского периода» и других). Кроме этого Полад — крупный композитор, он писал музыку: симфонические произведения, мюзиклы, музыку к кинофильмам и спектаклям. Его композиторское творчество весьма разнообразно. В течение ряда лет руководил Азербайджанской национальной филармонией. В 1982 году Бюль-Бюль оглы было присвоено звание Народного артиста Азербайджана, он награжден орденами «Независимость», Дружбы и Чести, а также другими наградами и премиями. В 2000 году была открыта звезда Бюль-Бюль оглы на «Площади звезд» в Москве. С 1988 по 2006 год он являлся министром культуры Азербайджанской Республики, в 1995 году был избран в меджлис (парламент) Азербайджана. В 2006 году Полад Бюль-Бюль оглы был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации и переехал в Москву.

Доктор искусствоведения Национальной творческой академии Азербайджанской Республики, почетный профессор Азербайджанского университета культуры и искусства, действительный член Международной гуманитарной академии «Европа-Азия» - Полад Бюль-Бюль оглы и сегодня продолжает заниматься музыкой, живет и работает в Москве.

76 лет!

Известный певец Полад Бюль-Бюль оглы считается родоначальником нового направления на советской эстраде, соединяющего азербайджанские национальные традиции в музыке с современными ритмами, что стало примером для подражания последующего поколения музыкантов. А как композитор он внёс большой вклад в современную азербайджанскую музыку.

Полад Бюль-Бюль оглы родился в Баку. Его отец – Народный артист СССР, певец Муртуза Мешади Рза-оглы Мамедов, по прозвищу Бюльбюль («соловей»). Отец и вывел Полада впервые на сцену в качестве аккомпаниатора. В 1962 году мальчик окончил музыкальную школу по классу фортепиано и поступил в Бакинскую консерваторию по классу композиции.

Начав писать песни в 17 лет, Полад стал пропагандистом азербайджанской культуры, гастролировал по СССР и многим странам мира. Он считается родоначальником нового направления на эстраде, соединяющего национальные традиции в музыке с современными ритмами. Его голос — звонкий, лёгкий и высокий лирический тенор, а пение отличается виртуозностью и сложными фиоритурами и трелями. В пении Полада всегда слышны приёмы и мотивы азербайджанской национальной музыки-мугам. Также Полад Бюль-Бюль оглы снимался в фильмах («Сказки русского леса», «Не бойся, я с тобой», «Парк советского периода» и других). Кроме этого Полад — крупный композитор, он писал музыку: симфонические произведения, мюзиклы, музыку к кинофильмам и спектаклям. Его композиторское творчество весьма разнообразно. В течение ряда лет руководил Азербайджанской национальной филармонией. В 1982 году Бюль-Бюль оглы было присвоено звание Народного артиста Азербайджана, он награжден орденами «Независимость», Дружбы и Чести, а также другими наградами и премиями. В 2000 году была открыта звезда Бюль-Бюль оглы на «Площади звезд» в Москве. С 1988 по 2006 год он являлся министром культуры Азербайджанской Республики, в 1995 году был избран в меджлис (парламент) Азербайджана. В 2006 году Полад Бюль-Бюль оглы был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации и переехал в Москву.

Доктор искусствоведения Национальной творческой академии Азербайджанской Республики, почетный профессор Азербайджанского университета культуры и искусства, действительный член Международной гуманитарной академии «Европа-Азия» - Полад Бюль-Бюль оглы и сегодня продолжает заниматься музыкой, живет и работает в Москве.

Дядя Миша 15:26 04.02.2021

4 февраля 1933 года родился Игорь Кваша — советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист РСФСР.

Игорь Владимирович Кваша родился в Москве. Окончив школу, пошел учиться на актера. В 1955 году Кваша окончил Школу-студию МХАТ и два года играл на сцене МХАТа. В 1957 году он переходит на работу в театр «Современник», где и работает всю свою жизнь. Его называют одним из основателей этого театра, вместе с Олегом Ефремовым и Галиной Волчек. Кваша был ведущим актером «Современника» и играл во многих спектаклях - «Вишневый сад», «Карамазовы и ад», «Бесы», «Балалайкин и К°», «Виндзорские насмешницы», «Титул», «Играем... Шиллера!», «Трудные люди» и других.

Он пробовал свои силы и в качестве режиссера, поставив спектакли: «Дни Турбиных», «Кот домашний средней пушистости», «Кабала святош», «Балалайкин и К°». Актер сыграл большое количество ролей не только в театре, но и в кино, где дебютировал в 1961 году в фильме «В трудный час». А первой большой его работой стала роль Карла Маркса в кинокартине «Год как жизнь». Лучшими фильмами с его участием являются: «Соломенная шляпка», «Жребий», «Просто Саша», «Сыщик», «Тот самый Мюнхгаузен», «Сказки старого волшебника», «Человек с бульвара Капуцинов» и другие. Еще он принимал участие в озвучивании фильмов и мультфильмов. На протяжении нескольких лет Игорь Владимирович являлся ведущим телевизионной передачи Первого канала «Жди меня». Также он является автором автобиографической книги «Точка возврата». Народный артист РСФСР, лауреат Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова «Фигаро» - Кваша награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени и Дружбы, а также благодарностью Президента Российской Федерации (за большие заслуги в развитии отечественного

театрального и кинематографического искусства).

Игорь Владимирович Кваша скончался 30 августа 2012 года в Москве на

80-м году жизни.

Игорь Владимирович Кваша родился в Москве. Окончив школу, пошел учиться на актера. В 1955 году Кваша окончил Школу-студию МХАТ и два года играл на сцене МХАТа. В 1957 году он переходит на работу в театр «Современник», где и работает всю свою жизнь. Его называют одним из основателей этого театра, вместе с Олегом Ефремовым и Галиной Волчек. Кваша был ведущим актером «Современника» и играл во многих спектаклях - «Вишневый сад», «Карамазовы и ад», «Бесы», «Балалайкин и К°», «Виндзорские насмешницы», «Титул», «Играем... Шиллера!», «Трудные люди» и других.

Он пробовал свои силы и в качестве режиссера, поставив спектакли: «Дни Турбиных», «Кот домашний средней пушистости», «Кабала святош», «Балалайкин и К°». Актер сыграл большое количество ролей не только в театре, но и в кино, где дебютировал в 1961 году в фильме «В трудный час». А первой большой его работой стала роль Карла Маркса в кинокартине «Год как жизнь». Лучшими фильмами с его участием являются: «Соломенная шляпка», «Жребий», «Просто Саша», «Сыщик», «Тот самый Мюнхгаузен», «Сказки старого волшебника», «Человек с бульвара Капуцинов» и другие. Еще он принимал участие в озвучивании фильмов и мультфильмов. На протяжении нескольких лет Игорь Владимирович являлся ведущим телевизионной передачи Первого канала «Жди меня». Также он является автором автобиографической книги «Точка возврата». Народный артист РСФСР, лауреат Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова «Фигаро» - Кваша награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени и Дружбы, а также благодарностью Президента Российской Федерации (за большие заслуги в развитии отечественного

театрального и кинематографического искусства).

Игорь Владимирович Кваша скончался 30 августа 2012 года в Москве на

80-м году жизни.

Дядя Миша 15:28 04.02.2021

4 февраля 1945 г. 76 лет назад началась Крымская (Ялтинская) конференция.

Крымская или Ялтинская конференция (Yalta Conference) 1945 года – это вторая по счету (после Тегеранской) официальная встреча глав союзных государств антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании – во время Второй мировой войны. Помимо лидеров этих стран – председателя СНК СССР И.Сталина, американского президента Ф.Рузвельта и премьер-министра Великобритании У.Черчилля, в работе конференции также принимали участие министры иностранных дел СССР, США и Англии, начальники штабов вооруженных сил этих стран и другие советники. Ялтинская конференция, посвященная, прежде всего, установлению послевоенного мирового порядка, проходила в Ливадийском (Белом) дворце близ Ялты (Крым) с 4 по 11 февраля 1945 года, за несколько месяцев до окончания войны, став, таким образом, последней встречей лидеров «большой тройки» в доядерную эпоху. И проходила она на фоне важной Висло-Одерской операции советских войск и высадки союзных войск в Нормандии, в результате которых военные действия были перенесены на германскую территорию, и Вторая мировая война вступила в завершающую стадию. Все понимали, что победа над фашистской Германией – это лишь вопрос времени, и крах нацизма не вызывал ни у кого сомнений. Как и судьба Японии, поскольку американские войска контролировали к тому времени уже почти весь Тихий океан.

Поэтому участники конференции прекрасно осознавали свой уникальный шанс – распорядиться историей Европы по-своему, поскольку впервые в истории практически вся Европа находилась в руках всего трех государств. Но, надо отметить, что в расстановке войск советская сторона была все же «вне конкуренции». Войска западных союзников стояли на границе рейха, в то время как советские войска находились буквально под Берлином.

К тому же крупным успехом советской дипломатии явилось достижение договоренности о проведении конференции именно на территории СССР. И хотя накануне британская и американская делегации встречались на Мальте, чтобы проговорить стратегические вопросы дальнейшего взаимодействия с Советским Союзом, но именно И.В. Сталин был центральной фигурой Ялтинской конференции. Ведь главной задачей СССР в Ялте было добиться обеспечения нерушимости и безопасности своих послевоенных границ, как в Европе, так и в Азии.

Единогласно и непреклонно всеми участниками Ялтинской конференции была обозначена главная цель – окончательное уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание гарантий того, что это сохранится на долгие годы. Поэтому здесь были согласованы планы окончательного разгрома Германии и завершения Второй мировой войны, намечены основные принципы общей политики в отношении послевоенного устройства мира и обсужден ряд других вопросов.

Решения конференции в области послевоенного устройства мира касались двух вопросов. Во-первых, требовалось провести новые государственные границы на территории, еще недавно оккупированной Третьим рейхом, и установить неофициальные, но общепризнанные всеми сторонами демаркационные линии между сферами влияния союзников. Во-вторых, создать процедуры, гарантирующие неизменность этих линий. О чем, пойдя на взаимные уступки, Рузвельт, Черчилль и Сталин договорились, и в результате конфигурация политической карты мира претерпела существенные территориальные изменения. В частности, было подтверждено, что Восточная Европа остается в советской, а Западная Европа и Средиземноморье – в англо-американской сфере влияния. Также было принято принципиальное решение об оккупации и разделе Германии на оккупационные зоны. Самые ожесточенные споры развернулись вокруг Польши – о составе ее будущего правительства и западных границах государства. В отношении правительства была достигнута договоренность о реорганизации действующего Временного правительства на более широкой демократической основе, и с ним все три державы обязались установить дипломатические отношения. А вот решение о ее границах решено было отложить.

Советская сторона в очередной раз подняла вопрос о репарациях (вывоз оборудования и ежегодные платежи), которые должна заплатить Германия за причиненный ущерб. Однако союзники так и не смогли окончательно определить сумму компенсаций, т.к. этому воспротивилась британская сторона. Было решено лишь, что США и Великобритания отдадут СССР 50% всех репараций. Но был подписан один документ, весьма важный для нашей страны – это соглашение по репатриации военных и гражданских лиц. На Ялтинской же конференции была начата и реализация идеи новой Лиги Наций, ведь союзникам нужна была межгосударственная организация, способная сохранить договоренности о сферах влияния. Так был решен вопрос о создании ООН и о созыве в Сан-Франциско 25 апреля 1945 года конференции для подготовки устава этой организации. Сталин добился согласия партнеров о включении в число учредителей и членов ООН не только СССР, но и Украинской и Белорусской ССР, как наиболее пострадавшие от войны.

Еще участники конференции обсудили ряд вопросов, связанных с европейскими государствами. Американская сторона предложила к подписанию «Декларацию об освобожденной Европе», где провозглашались демократические принципы политики победителей на отвоеванных у противника территориях, и оговаривалось право союзников совместно «помогать» этим народам. Однако на практике эта декларация так и не была реализована, каждая страна-победительница имела власть лишь на тех территориях, где были размещены ее войска.

Еще одно важное соглашение, которое было заключено на Ялтинской конференции, – о вступлении СССР в войну против Японии вскоре после окончания войны в Европе и безоговорочной капитуляции Германии. В обмен на это Советский Союз получал Курилы и Южный Сахалин, потерянный в Русско-японской войне, а также аренду Порт-Артура и Китайско-Восточной железной дороги; за Монголией признавался статус независимого государства. Все это обеспечивало усиление позиций СССР на Дальнем Востоке, но союзническая помощь были в тот момент крайне важны для США, поэтому инициатива уступок по всем этим вопросам принадлежала Рузвельту. В дальнейшем Советский Союз выполнил свои обязательства по Японии. Будучи одним из крупнейших международных совещаний военного времени, Ялтинская конференция имела большое историческое значение – принятые на ней решения во многом предопределили послевоенное устройство Европы и мира практически на полвека. Кстати, в Сочи, в память о Крымской конференции, установлен памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю. А также конференции посвящено несколько художественных и документальных фильмов мирового кинематографа.

Крымская или Ялтинская конференция (Yalta Conference) 1945 года – это вторая по счету (после Тегеранской) официальная встреча глав союзных государств антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании – во время Второй мировой войны. Помимо лидеров этих стран – председателя СНК СССР И.Сталина, американского президента Ф.Рузвельта и премьер-министра Великобритании У.Черчилля, в работе конференции также принимали участие министры иностранных дел СССР, США и Англии, начальники штабов вооруженных сил этих стран и другие советники. Ялтинская конференция, посвященная, прежде всего, установлению послевоенного мирового порядка, проходила в Ливадийском (Белом) дворце близ Ялты (Крым) с 4 по 11 февраля 1945 года, за несколько месяцев до окончания войны, став, таким образом, последней встречей лидеров «большой тройки» в доядерную эпоху. И проходила она на фоне важной Висло-Одерской операции советских войск и высадки союзных войск в Нормандии, в результате которых военные действия были перенесены на германскую территорию, и Вторая мировая война вступила в завершающую стадию. Все понимали, что победа над фашистской Германией – это лишь вопрос времени, и крах нацизма не вызывал ни у кого сомнений. Как и судьба Японии, поскольку американские войска контролировали к тому времени уже почти весь Тихий океан.

Поэтому участники конференции прекрасно осознавали свой уникальный шанс – распорядиться историей Европы по-своему, поскольку впервые в истории практически вся Европа находилась в руках всего трех государств. Но, надо отметить, что в расстановке войск советская сторона была все же «вне конкуренции». Войска западных союзников стояли на границе рейха, в то время как советские войска находились буквально под Берлином.

К тому же крупным успехом советской дипломатии явилось достижение договоренности о проведении конференции именно на территории СССР. И хотя накануне британская и американская делегации встречались на Мальте, чтобы проговорить стратегические вопросы дальнейшего взаимодействия с Советским Союзом, но именно И.В. Сталин был центральной фигурой Ялтинской конференции. Ведь главной задачей СССР в Ялте было добиться обеспечения нерушимости и безопасности своих послевоенных границ, как в Европе, так и в Азии.

Единогласно и непреклонно всеми участниками Ялтинской конференции была обозначена главная цель – окончательное уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание гарантий того, что это сохранится на долгие годы. Поэтому здесь были согласованы планы окончательного разгрома Германии и завершения Второй мировой войны, намечены основные принципы общей политики в отношении послевоенного устройства мира и обсужден ряд других вопросов.