Форум Биатлонных Прогнозистов

КАКОЙ СЕГОДНЯ ДЕНЬ>СССР - памятные даты и события

Дядя Миша 09:27 15.01.2021

15 января 1956 родилась Вера Зозуля — советская саночница, олимпийская чемпионка, тренер.

Сегодня ей исполнилось 65 лет!

Вера Васильевна Зозуля (в девичестве — Пятнишина) родилась в Талсы Латвийской ССР. Девочка с детства увлекалась спортом, пробовала себя в разных видах, однако остановилась на саночном спорте. Именно этой дисциплине Вера решила посвятить свою жизнь. Ее старания окупились сторицей: в довольно юном возрасте она вошла в сборную страны. Уже в 1976 году Вера Зозуля завоевала свое первое международное «золото», заняв первое место на чемпионате Европы по санному спорту. Спустя год, в 1977-м, она получила серебряную медаль на мировом первенстве, а в 1978-м взошла на высшую ступень пьедестала почета на чемпионате мира и в том же году выиграла «бронзу» на чемпионате Европы. Еще одна бронзовая медаль досталась ей на чемпионате мира 1981 года. Также в копилке советской спортсменки – победа на Кубке мира 1981–1982 годов. Однако звездным часом Веры Зозули стала зимняя Олимпиада в Лейк-Плэсиде, где советская саночница выиграла все четыре заезда в своей дисциплине. До сих пор ни одной женщине не удалось превзойти это достижение, а у мужчин подобное удавалось лишь двоим спортсменам – немцам Георгу Хаклю (в 1998 году) и Феликсу Лоху (в 2010 году).

К слову, Вера Зозуля, латышка по национальности, считается единственной в истории санного спорта спортсменкой, не имеющей немецких корней, кому удалось выиграть Олимпийские игры. Заслуженный мастер спорта СССР она была признана лучшей спортсменкой Латвии 1978 года. Уже после того как Зозуля завоевала свои главные медали, она получила высшее образование, окончив Московский государственный институт физической культуры. Однако этот вуз не был единственным в ее жизни. Рассказывают, что многими своими достижениями она обязана не только собственным способностям, но и науке. Вера Васильевна сотрудничала с институтом механики МГУ, специалисты которого помогали спортсменке найти оптимальную аэродинамическую форму. Завершив спортивную карьеру, Зозуля занялась тренерской работой: сначала в СССР, затем в Латвии. В начале 1990-х годов спортсменка была вынуждена уехать в Польшу, где она готовила молодежную сборную. Затем вернулась в Латвию и работала учителем физкультуры в школе. А в 1998 и 2002 годах она была тренером сборной команды Латвии на зимних Олимпийских играх. И сегодня Зозуля продолжает тренерскую работу, живёт в своём доме под Ригой. Кстати, Вера Зозуля входит в Зал славы Международной федерации санного спорта. Он насчитывает всего восемь человек.

Сегодня ей исполнилось 65 лет!

Вера Васильевна Зозуля (в девичестве — Пятнишина) родилась в Талсы Латвийской ССР. Девочка с детства увлекалась спортом, пробовала себя в разных видах, однако остановилась на саночном спорте. Именно этой дисциплине Вера решила посвятить свою жизнь. Ее старания окупились сторицей: в довольно юном возрасте она вошла в сборную страны. Уже в 1976 году Вера Зозуля завоевала свое первое международное «золото», заняв первое место на чемпионате Европы по санному спорту. Спустя год, в 1977-м, она получила серебряную медаль на мировом первенстве, а в 1978-м взошла на высшую ступень пьедестала почета на чемпионате мира и в том же году выиграла «бронзу» на чемпионате Европы. Еще одна бронзовая медаль досталась ей на чемпионате мира 1981 года. Также в копилке советской спортсменки – победа на Кубке мира 1981–1982 годов. Однако звездным часом Веры Зозули стала зимняя Олимпиада в Лейк-Плэсиде, где советская саночница выиграла все четыре заезда в своей дисциплине. До сих пор ни одной женщине не удалось превзойти это достижение, а у мужчин подобное удавалось лишь двоим спортсменам – немцам Георгу Хаклю (в 1998 году) и Феликсу Лоху (в 2010 году).

К слову, Вера Зозуля, латышка по национальности, считается единственной в истории санного спорта спортсменкой, не имеющей немецких корней, кому удалось выиграть Олимпийские игры. Заслуженный мастер спорта СССР она была признана лучшей спортсменкой Латвии 1978 года. Уже после того как Зозуля завоевала свои главные медали, она получила высшее образование, окончив Московский государственный институт физической культуры. Однако этот вуз не был единственным в ее жизни. Рассказывают, что многими своими достижениями она обязана не только собственным способностям, но и науке. Вера Васильевна сотрудничала с институтом механики МГУ, специалисты которого помогали спортсменке найти оптимальную аэродинамическую форму. Завершив спортивную карьеру, Зозуля занялась тренерской работой: сначала в СССР, затем в Латвии. В начале 1990-х годов спортсменка была вынуждена уехать в Польшу, где она готовила молодежную сборную. Затем вернулась в Латвию и работала учителем физкультуры в школе. А в 1998 и 2002 годах она была тренером сборной команды Латвии на зимних Олимпийских играх. И сегодня Зозуля продолжает тренерскую работу, живёт в своём доме под Ригой. Кстати, Вера Зозуля входит в Зал славы Международной федерации санного спорта. Он насчитывает всего восемь человек.

Дядя Миша 09:29 15.01.2021

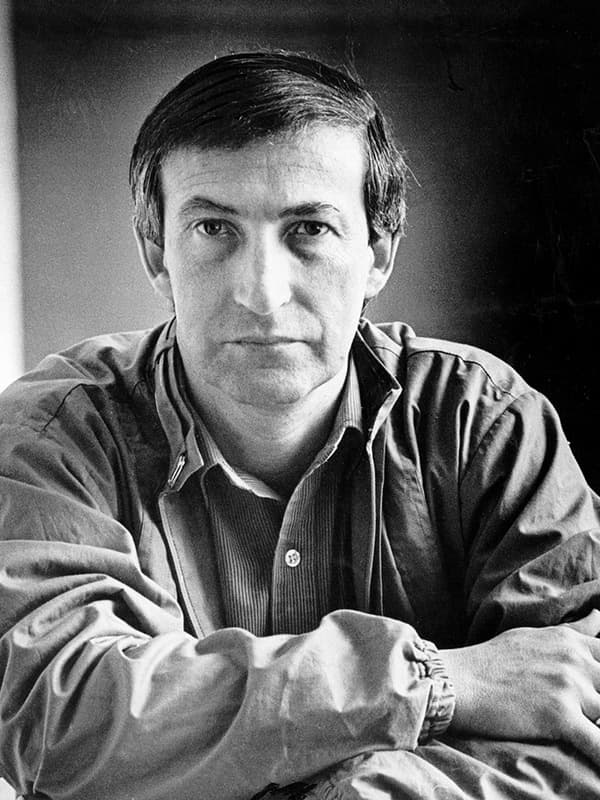

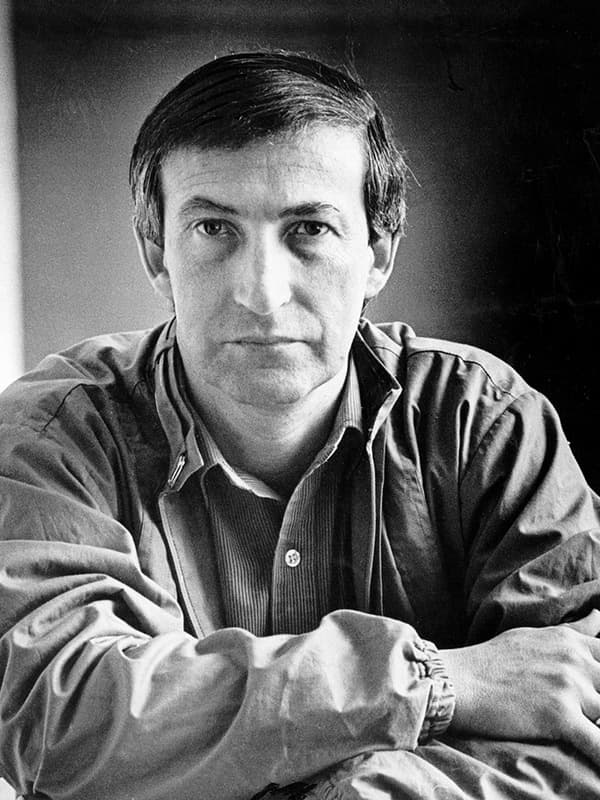

15 января 1923 года родился Евгений Весник — советский актер театра и кино, театральный режиссер, Народный артист СССР.

Евгений Яковлевич Весник родился в Петрограде. Отец, Яков Весник, был видным деятелем большевизма и личным другом Орджоникидзе. В 1930-х годах он занимался строительством, а впоследствии стал первым директором завода «Криворожсталь». После смерти Орджоникидзе последовала расправа с родственниками и знакомыми наркома. Яков Весник был арестован и расстрелян; его жена была отправлена в ссылку в Казахстан, а сын помещен в детский дом. В 1941-1945 годах Евгений Весник участвовал в Великой Отечественной войне (младший лейтенант, командир огневого взвода 1-й гвардейской корпусной артиллерийской бригады). Был награжден двумя медалями «За отвагу», орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2 степени.

После войны он поступил и успешно окончил Театральное училище им. М.Щепкина (1948). После училища Евгений стал актером драматического театра им. К.С. Станиславского, с 1954 перешел в театр Сатиры, а в 1963-1992 годах служил в академическом Малом театре. Кинодебют актера состоялся в 1955 году, с тех пор он активно снимался – на его счету около 70 работ в кино. С 1992 года Весник работал по договорам. Занимался режиссурой спектаклей в московских театрах и на телевидении. Кроме того, он был театральным режиссером, автором ряда сценариев для радио и телевидения, принимал участие в озвучании мультфильмов, написал более 20 книг. Народный артист СССР, кавалер многих орденов и медалей - Евгений Яковлевич состоял в Союзе кинематографистов, Союзе театральных деятелей, Союзе писателей.

В последние годы у него были проблемы со здоровьем. В 2005 году он перенес пневмонию, а 7 апреля 2009 года у него случился инсульт. 10 апреля 2009 года Евгений Яковлевич Весник скончался в московской больнице, был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Евгений Яковлевич Весник родился в Петрограде. Отец, Яков Весник, был видным деятелем большевизма и личным другом Орджоникидзе. В 1930-х годах он занимался строительством, а впоследствии стал первым директором завода «Криворожсталь». После смерти Орджоникидзе последовала расправа с родственниками и знакомыми наркома. Яков Весник был арестован и расстрелян; его жена была отправлена в ссылку в Казахстан, а сын помещен в детский дом. В 1941-1945 годах Евгений Весник участвовал в Великой Отечественной войне (младший лейтенант, командир огневого взвода 1-й гвардейской корпусной артиллерийской бригады). Был награжден двумя медалями «За отвагу», орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2 степени.

После войны он поступил и успешно окончил Театральное училище им. М.Щепкина (1948). После училища Евгений стал актером драматического театра им. К.С. Станиславского, с 1954 перешел в театр Сатиры, а в 1963-1992 годах служил в академическом Малом театре. Кинодебют актера состоялся в 1955 году, с тех пор он активно снимался – на его счету около 70 работ в кино. С 1992 года Весник работал по договорам. Занимался режиссурой спектаклей в московских театрах и на телевидении. Кроме того, он был театральным режиссером, автором ряда сценариев для радио и телевидения, принимал участие в озвучании мультфильмов, написал более 20 книг. Народный артист СССР, кавалер многих орденов и медалей - Евгений Яковлевич состоял в Союзе кинематографистов, Союзе театральных деятелей, Союзе писателей.

В последние годы у него были проблемы со здоровьем. В 2005 году он перенес пневмонию, а 7 апреля 2009 года у него случился инсульт. 10 апреля 2009 года Евгений Яковлевич Весник скончался в московской больнице, был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Дядя Миша 09:31 15.01.2021

15 января 1945 года родился Максиму Дунаевскому, советскому и российскому композитору, Народному артисту России, сегодня исполнилось 76 лет!

Максим Исаакович Дунаевский, сын известного композитора Исаака Осиповича Дунаевского, родился в Москве. Окончил теоретико-композиторский факультет Московской государственной консерватории. В то время там преподавали такие известные советские композиторы как Д.Кабалевский, Т.Хренников, А.Шнитке, А.Эшпай. Максим Дунаевский является автором как классических музыкальных произведений (концертов для оркестра, сонат, кантат и т.п.), так и мелодий для театра и кино. Его музыка звучит более чем в 60 фильмах и 20 мюзиклах («Д’Артаньян и три мушкетёра», «Карнавал», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Мушкетёры двадцать лет спустя», «Граница. Таёжный роман» и других).

На телеканале «Культура» Максим Дунаевский вел программу «С лёгким жанром!», посвященную оперетте. Состоял в жюри музыкального конкурса «Народный артист». В 1992-1999 годах он жил в США и работал в Голливуде. Кроме творчества, Народный артист России Максим Дунаевский занимается общественной деятельностью и благотворительностью. Он – президент Благотворительного культурного фонда имени Исаака Дунаевского, заместитель председателя Гильдии профессиональных композиторов, член экспертного совета Первого канала по отбору участников на конкурс «Евровидение» и ежегодной музыкальной программы «Новые песни о главном».

Максим Исаакович Дунаевский, сын известного композитора Исаака Осиповича Дунаевского, родился в Москве. Окончил теоретико-композиторский факультет Московской государственной консерватории. В то время там преподавали такие известные советские композиторы как Д.Кабалевский, Т.Хренников, А.Шнитке, А.Эшпай. Максим Дунаевский является автором как классических музыкальных произведений (концертов для оркестра, сонат, кантат и т.п.), так и мелодий для театра и кино. Его музыка звучит более чем в 60 фильмах и 20 мюзиклах («Д’Артаньян и три мушкетёра», «Карнавал», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Мушкетёры двадцать лет спустя», «Граница. Таёжный роман» и других).

На телеканале «Культура» Максим Дунаевский вел программу «С лёгким жанром!», посвященную оперетте. Состоял в жюри музыкального конкурса «Народный артист». В 1992-1999 годах он жил в США и работал в Голливуде. Кроме творчества, Народный артист России Максим Дунаевский занимается общественной деятельностью и благотворительностью. Он – президент Благотворительного культурного фонда имени Исаака Дунаевского, заместитель председателя Гильдии профессиональных композиторов, член экспертного совета Первого канала по отбору участников на конкурс «Евровидение» и ежегодной музыкальной программы «Новые песни о главном».

Sava 16:03 15.01.2021

Sava 16:16 15.01.2021

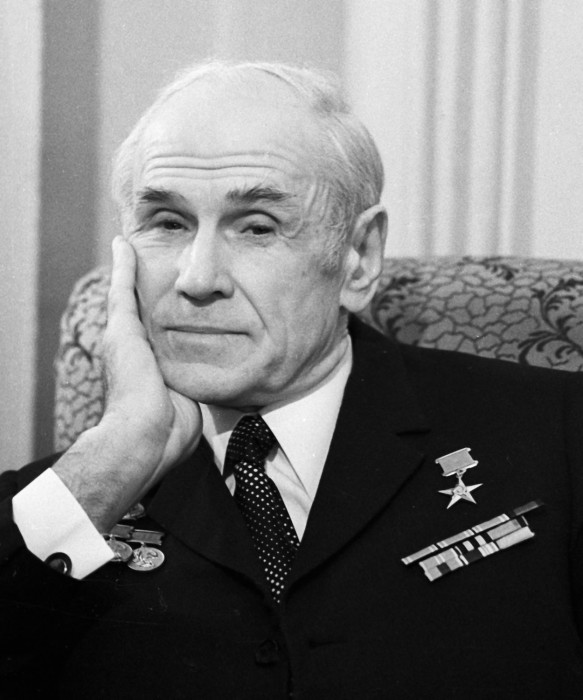

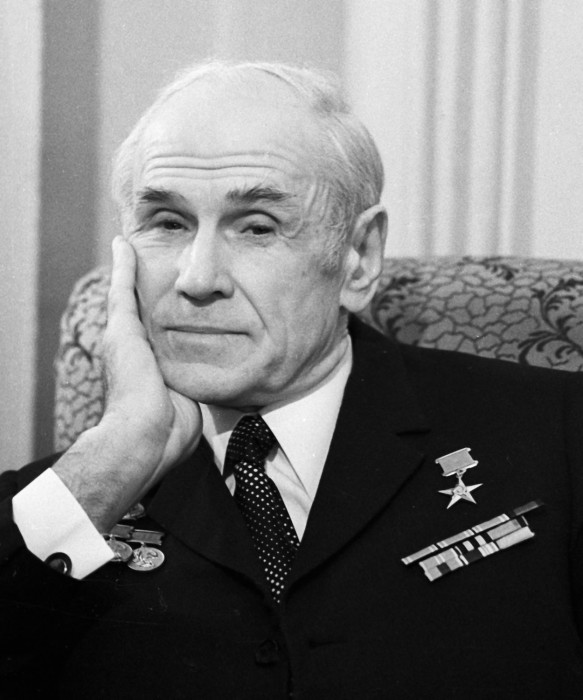

15 января 1917 года родился Евгеений Алексееевич Леебедев— советский российский актёр театра и кино, педагог. Герой Социалистического Труда (1987). Народный артист СССР (1968). Лауреат Ленинской премии (1986), Сталинской премии первой степени (1950) и Государственной премии СССР (1968).

Его называли «великим лицедеем» XX века. Имя Евгения Лебедева хорошо знакомо нашему поколению. Его роли в фильмах «Два капитана», «Поднятая целина», «Иду на грозу», «Свадьба в Малиновке», «Блокада» помнят многие, но это лишь малая часть из актёрских работ.

Его называли «великим лицедеем» XX века. Имя Евгения Лебедева хорошо знакомо нашему поколению. Его роли в фильмах «Два капитана», «Поднятая целина», «Иду на грозу», «Свадьба в Малиновке», «Блокада» помнят многие, но это лишь малая часть из актёрских работ.

Дядя Миша 07:38 16.01.2021

16 января 1966 года на телеэкраны Страны Советов вышла программа, которая называлась просто и скромно: "Добрый вечер". Перед телезрителями предстали советские актёры, изображавшие обычных польских горожан, которые собирались в небольшом уютном ресторанчике, обращались друг к другу не иначе как пан и пани, обменивались шутками и лёгкими колкостями, влюблялись, выясняли отношения, разыгрывали забавные сценки, танцевали и "пели" голосами звёзд польской и не только польской эстрады. Вскоре программа получила новое название, под которым и вошла в историю отечественного телевидения — "Кабачок “13 стульев”".

Идея программы принадлежала актёру польского происхождения Александру Белявскому, позже прославившемуся в роли Фокса из сериала "Место встречи изменить нельзя". Анекдоты и миниатюры брались из польского журнала "Шпильки", побратима нашего "Крокодила", а также из юмористических журналов других европейских соцстран или сочинялись советскими авторами.

В проекте участвовали преимущественно актёры Московского Театра Сатиры — Спартак Мишулин (пан Директор), Владимир Козел (пан Беспальчик), Валентина Шарыкина (пани Зося), Виктор Байков (пан Вотруба), Ольга Аросева (пани Моника), Борис Рунге (пан Профессор), Рудольф Рудин (пан Гималайский), Наталья Селезнёва (пани Катарина), Зоя Зелинская (пани Тереза), Роман Ткачук (пан Владек), Юрий Соковнин (пан Таксист), Зиновий Высоковский (пан Зюзя), Татьяна Пельтцер (пани Ирена) и другие. Приглашались и актёры со стороны — Юрий Волынцев (пан Спортсмен), Виктория Лепко (пани Каролинка), Ирина Азер (пани Ольгица), Ёла Санько (пани Ванда), Георгий Вицин (пан Цыпа). Ведущими в разные годы были Александр Белявский, Андрей Миронов и Михаил Державин.

Сказать, что "Кабачок" был популярным — не сказать ничего. Когда показывали "Кабачок", улицы пустели — все советские граждане сидели дома, прильнув к "голубым экранам". Супруги переставали ссориться, дети шалить. Было хорошим тоном приглашать родственников, не имевших телеприёмника, "на “Кабачок”" под напитки и закуски — благо, показывали его по выходным. Ходили слухи, что сам Брежнев не пропускал ни одного выпуска. Когда пауза между выпусками затягивались, зрители начинали волноваться, лихорадочно изучали телепрограмму на предстоящую неделю — когда же покажут "Кабачок"? Люди жили "Кабачком", заваливали телевидение письмами, предлагали включить в репризы такие-то шутки, просили поженить пана такого-то и пани такую-то…

На актёров Театра Сатиры обрушилась всенародная слава. Поклонники "Кабачка" специально приходили в театр и, едва поднимался занавес, начинали перешёптываться: "Смотрите, пан Директор! А вон пани Моника!". Главный режиссёр Театра Сатиры Валентин Плучек ненавидел "Кабачок", всякий раз со скандалом отпускал своих актёров в нём сниматься, но ничего поделать не мог — на "Кабачок" был заказ со стороны министерства культуры.

Вот примеры типичных кабачковских шуток: "Ей надоело сплетничать об одних и тех же соседях, поэтому она сменила квартиру", "Он всё время порывается выйти в люди, хотя те ничего плохого ему не сделали", "В среднем все часы на улицах города показывают совершенно точное время", "Глупости говорить можно. Но не торжественным тоном!", "Я и на рояле играл, и на барабане играл, а вот на скрипке играть неудобно — она маленькая и скользкая, с неё карты соскальзывают". Ну и цитата на все времена: "Дайте мне справку, что вы не верблюд".

История "Кабачка" оборвалась в конце 1980 года — его сняли с эфира из-за событий в Польше.

Справедливости ради надо отметить, что последние выпуски "Кабачка" оставляли желать лучшего. Сюжеты были надуманными, над шутками уже никто не хохотал и не пересказывал их наутро соседям и коллегам по работе. В СССР набирала обороты магнитофонная культура, больше не надо было ждать "Кабачка", чтобы услышать модную западную песенку. И по телевизору пусть изредка, но уже показывали выступления иностранных певцов и групп в таких программах как "Утренняя почта" и "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады".

Да и сами актёры страшно устали от "Кабачка" и от нездоровой популярности, мешавшей в полной мере реализовывать профессиональные навыки. В первую очередь это касалось работы в кино — режиссёры не желали видеть в своих фильмах "пани Катарину", "пани Монику", "пани Зосю", "пани Каролинку"… Вот почему Наталью Селезнёву как киноактрису знают в основном по старым комедиям Гайдая, Ольге Аросевой благоволил лишь Рязанов, яркая и искромётная Валентина Шарыкина перебивалась эпизодами, а у красавицы Виктории Лепко кинематографическая карьера не сложилась вовсе. К счастью, они были востребованы в театре.

В конце 1980-х и в 1990-е предпринимались попытки реанимировать "Кабачок" или создать по его мотивам какую-нибудь аналогичную шоу-программу, но безуспешно. Всему своё время.

За пятнадцать лет было отснято 133 выпуска "Кабачка". До наших дней в целости и сохранности дошло лишь 11.

Идея программы принадлежала актёру польского происхождения Александру Белявскому, позже прославившемуся в роли Фокса из сериала "Место встречи изменить нельзя". Анекдоты и миниатюры брались из польского журнала "Шпильки", побратима нашего "Крокодила", а также из юмористических журналов других европейских соцстран или сочинялись советскими авторами.

В проекте участвовали преимущественно актёры Московского Театра Сатиры — Спартак Мишулин (пан Директор), Владимир Козел (пан Беспальчик), Валентина Шарыкина (пани Зося), Виктор Байков (пан Вотруба), Ольга Аросева (пани Моника), Борис Рунге (пан Профессор), Рудольф Рудин (пан Гималайский), Наталья Селезнёва (пани Катарина), Зоя Зелинская (пани Тереза), Роман Ткачук (пан Владек), Юрий Соковнин (пан Таксист), Зиновий Высоковский (пан Зюзя), Татьяна Пельтцер (пани Ирена) и другие. Приглашались и актёры со стороны — Юрий Волынцев (пан Спортсмен), Виктория Лепко (пани Каролинка), Ирина Азер (пани Ольгица), Ёла Санько (пани Ванда), Георгий Вицин (пан Цыпа). Ведущими в разные годы были Александр Белявский, Андрей Миронов и Михаил Державин.

Сказать, что "Кабачок" был популярным — не сказать ничего. Когда показывали "Кабачок", улицы пустели — все советские граждане сидели дома, прильнув к "голубым экранам". Супруги переставали ссориться, дети шалить. Было хорошим тоном приглашать родственников, не имевших телеприёмника, "на “Кабачок”" под напитки и закуски — благо, показывали его по выходным. Ходили слухи, что сам Брежнев не пропускал ни одного выпуска. Когда пауза между выпусками затягивались, зрители начинали волноваться, лихорадочно изучали телепрограмму на предстоящую неделю — когда же покажут "Кабачок"? Люди жили "Кабачком", заваливали телевидение письмами, предлагали включить в репризы такие-то шутки, просили поженить пана такого-то и пани такую-то…

На актёров Театра Сатиры обрушилась всенародная слава. Поклонники "Кабачка" специально приходили в театр и, едва поднимался занавес, начинали перешёптываться: "Смотрите, пан Директор! А вон пани Моника!". Главный режиссёр Театра Сатиры Валентин Плучек ненавидел "Кабачок", всякий раз со скандалом отпускал своих актёров в нём сниматься, но ничего поделать не мог — на "Кабачок" был заказ со стороны министерства культуры.

Вот примеры типичных кабачковских шуток: "Ей надоело сплетничать об одних и тех же соседях, поэтому она сменила квартиру", "Он всё время порывается выйти в люди, хотя те ничего плохого ему не сделали", "В среднем все часы на улицах города показывают совершенно точное время", "Глупости говорить можно. Но не торжественным тоном!", "Я и на рояле играл, и на барабане играл, а вот на скрипке играть неудобно — она маленькая и скользкая, с неё карты соскальзывают". Ну и цитата на все времена: "Дайте мне справку, что вы не верблюд".

История "Кабачка" оборвалась в конце 1980 года — его сняли с эфира из-за событий в Польше.

Справедливости ради надо отметить, что последние выпуски "Кабачка" оставляли желать лучшего. Сюжеты были надуманными, над шутками уже никто не хохотал и не пересказывал их наутро соседям и коллегам по работе. В СССР набирала обороты магнитофонная культура, больше не надо было ждать "Кабачка", чтобы услышать модную западную песенку. И по телевизору пусть изредка, но уже показывали выступления иностранных певцов и групп в таких программах как "Утренняя почта" и "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады".

Да и сами актёры страшно устали от "Кабачка" и от нездоровой популярности, мешавшей в полной мере реализовывать профессиональные навыки. В первую очередь это касалось работы в кино — режиссёры не желали видеть в своих фильмах "пани Катарину", "пани Монику", "пани Зосю", "пани Каролинку"… Вот почему Наталью Селезнёву как киноактрису знают в основном по старым комедиям Гайдая, Ольге Аросевой благоволил лишь Рязанов, яркая и искромётная Валентина Шарыкина перебивалась эпизодами, а у красавицы Виктории Лепко кинематографическая карьера не сложилась вовсе. К счастью, они были востребованы в театре.

В конце 1980-х и в 1990-е предпринимались попытки реанимировать "Кабачок" или создать по его мотивам какую-нибудь аналогичную шоу-программу, но безуспешно. Всему своё время.

За пятнадцать лет было отснято 133 выпуска "Кабачка". До наших дней в целости и сохранности дошло лишь 11.

Дядя Миша 07:40 16.01.2021

16 января 1963 г. 58 лет назад Никита Хрущев сделал заявление, в котором сообщил мировой общественности о том, что СССР стал обладателем нового оружия страшной разрушительной силы – водородной бомбы. Ее действие основано на использовании энергии, выделяющейся при реакции синтеза легких ядер.

В этот период в мире сложилась непростая политическая ситуация. Наступившее было потепление отношений между СССР и США, кульминацией которого явился визит Хрущева в Соединенные Штаты в сентябре 1959 года, уже через несколько месяцев сменилось резким обострением в результате скандальной истории со шпионским полетом Ф.Пауэрса над территорией Советского Союза. Самолет-разведчик 1 мая 1960 года был сбит под Свердловском. Как следствие, в мае 1960 года была сорвана встреча глав правительств четырех держав в Париже. Ответный визит президента США Д.Эйзенхауэра в СССР был отменен. Разгорались страсти вокруг Кубы, где к власти пришел Ф.Кастро. А разбуженная Африка сталкивала интересы великих держав.

Но главное противостояние между СССР и США было в Европе: периодически давал о себе знать тяжелый и казавшийся неразрешимым вопрос германского мирного урегулирования, в фокусе которого был статус Западного Берлина. Безуспешно велись изнурительные переговоры о взаимном сокращении вооружений, которые сопровождались жесткими требованиями западных держав об инспекции и контроле на территориях договаривающихся сторон. Казались все более безотрадными переговоры экспертов в Женеве о запрещении ядерных испытаний, хотя в течение 1959 и 1960 годов ядерные державы (кроме Франции) соблюдали соглашение об одностороннем добровольном отказе от испытаний этого оружия в связи с упомянутыми женевскими переговорами. Нормой стала жесткая пропагандистская риторика между СССР и США, в которой постоянными элементами были взаимные обвинения и откровенные угрозы. А 13 августа 1961 года началось строительство печально знаменитой берлинской стены, вызвавшей на Западе бурю протестов. Между тем Советский Союз обретал все большую уверенность в своих силах. Он первым испытал межконтинентальную баллистическую ракету и запустил спутники в околоземное пространство, осуществил пионерский прорыв человека в космос и создал могучий ядерный потенциал. СССР, обладая в то время большим престижем, особенно в странах третьего мира, не уступал давлению Запада и переходил к активным действиям. Когда к концу лета 1961 года страсти особенно накалились, события стали развиваться по силовой логике. 31 августа 1961 года советское правительство опубликовало заявление об отказе от добровольно принятого на себя обязательства воздерживаться от испытаний ядерного оружия и о решении возобновить эти испытания. В нем нашли отражение дух и стиль того времени. В эти самые дни в Арзамасе-16 завершались последние работы по созданию небывалой бомбы и отправке ее на Кольский полуостров к месту базирования самолета-носителя. 24 октября был закончен итоговый отчет, который включал предложенную конструкцию бомбы и ее расчетное обоснование. Авторами отчета были А.Сахаров, В.Адамский, Ю.Бабаев, Ю.Смирнов, Ю.Трутнев.

Разработка и испытание изделия имели целью демонстрацию силы в этот неспокойный период. Так называемые «люди доброй воли» (термин из политического жаргона того времени) должны были почувствовать, какую страшную угрозу представляет собой ядерное оружие, и воздействовать на свои правительства, чтобы они согласились на его запрещение. Участие в разработке сверхмощного заряда явилось особой вехой в биографии А.Д. Сахарова. Это было последнее изделие, которым он занимался с большой интенсивностью, всерьез и без всяких колебаний.

В этот период в мире сложилась непростая политическая ситуация. Наступившее было потепление отношений между СССР и США, кульминацией которого явился визит Хрущева в Соединенные Штаты в сентябре 1959 года, уже через несколько месяцев сменилось резким обострением в результате скандальной истории со шпионским полетом Ф.Пауэрса над территорией Советского Союза. Самолет-разведчик 1 мая 1960 года был сбит под Свердловском. Как следствие, в мае 1960 года была сорвана встреча глав правительств четырех держав в Париже. Ответный визит президента США Д.Эйзенхауэра в СССР был отменен. Разгорались страсти вокруг Кубы, где к власти пришел Ф.Кастро. А разбуженная Африка сталкивала интересы великих держав.

Но главное противостояние между СССР и США было в Европе: периодически давал о себе знать тяжелый и казавшийся неразрешимым вопрос германского мирного урегулирования, в фокусе которого был статус Западного Берлина. Безуспешно велись изнурительные переговоры о взаимном сокращении вооружений, которые сопровождались жесткими требованиями западных держав об инспекции и контроле на территориях договаривающихся сторон. Казались все более безотрадными переговоры экспертов в Женеве о запрещении ядерных испытаний, хотя в течение 1959 и 1960 годов ядерные державы (кроме Франции) соблюдали соглашение об одностороннем добровольном отказе от испытаний этого оружия в связи с упомянутыми женевскими переговорами. Нормой стала жесткая пропагандистская риторика между СССР и США, в которой постоянными элементами были взаимные обвинения и откровенные угрозы. А 13 августа 1961 года началось строительство печально знаменитой берлинской стены, вызвавшей на Западе бурю протестов. Между тем Советский Союз обретал все большую уверенность в своих силах. Он первым испытал межконтинентальную баллистическую ракету и запустил спутники в околоземное пространство, осуществил пионерский прорыв человека в космос и создал могучий ядерный потенциал. СССР, обладая в то время большим престижем, особенно в странах третьего мира, не уступал давлению Запада и переходил к активным действиям. Когда к концу лета 1961 года страсти особенно накалились, события стали развиваться по силовой логике. 31 августа 1961 года советское правительство опубликовало заявление об отказе от добровольно принятого на себя обязательства воздерживаться от испытаний ядерного оружия и о решении возобновить эти испытания. В нем нашли отражение дух и стиль того времени. В эти самые дни в Арзамасе-16 завершались последние работы по созданию небывалой бомбы и отправке ее на Кольский полуостров к месту базирования самолета-носителя. 24 октября был закончен итоговый отчет, который включал предложенную конструкцию бомбы и ее расчетное обоснование. Авторами отчета были А.Сахаров, В.Адамский, Ю.Бабаев, Ю.Смирнов, Ю.Трутнев.

Разработка и испытание изделия имели целью демонстрацию силы в этот неспокойный период. Так называемые «люди доброй воли» (термин из политического жаргона того времени) должны были почувствовать, какую страшную угрозу представляет собой ядерное оружие, и воздействовать на свои правительства, чтобы они согласились на его запрещение. Участие в разработке сверхмощного заряда явилось особой вехой в биографии А.Д. Сахарова. Это было последнее изделие, которым он занимался с большой интенсивностью, всерьез и без всяких колебаний.

Дядя Миша 09:51 16.01.2021

16 января 1919 года в качестве головного убора Красной армии была введена суконная шапка-богатырка, впоследствии названная "будёновкой".

В первые послереволюционные месяцы красноармейцы и их командиры носили форму одежды, оставшуюся от царской армии, со споротыми погонами. Однако появление белых армий, солдаты которых носили форму того же покроя, вынудило командование РККА озаботиться введением новых элементов обмундирования, чтобы хоть издали хоть в темноте можно было легко отличить красноармейца от белогвардейца.

Первоначально был введён нагрудный знак в виде красной звезды, расположенной поверх венка, одна ветка которого была дубовой, а другая – лавровой. В центре же этой звезды располагались скрещённые плуг и молот, а 29 июля 1918 года была введена металлическая звёздочка для головного убора с теми же плугом и молотом.

Уже 7 мая 1918 года Народный комиссариат по военным делам РСФСР объявил конкурс по разработке нового обмундирования для военнослужащих РККА. В конкурсе приняли участие В. М. Васнецов, Б. М. Кустодиев, М. Д. Езучевский, С. Т. Аркадьевский и другие известные русские художники. 18 декабря 1918 года на основании представленных на конкурс работ Реввоенсовет Республики утвердил новый тип зимнего головного убора — суконный шлем, формой напоминавший средневековую «ерихонку» или шелом с бармицей — часть доспехов былинных русских богатырей, за что первоначально этот шлем и получил обиходное название «богатырка». Существует легенда о том, что будущая будёновка была создана ещё до революции как элемент будущей парадной формы русской армии. Возможно, проект такого головного убора и существовал, но приказов о его производстве, ни в архивах царских ведомств, ни в архивах Временного правительства до настоящего времени не найдено.

Будёновка.

Первое описание зимнего головного убора для всех родов войск было объявлено приказом РВСР за № 116 от 16 января 1919 года. Это был шлем из сукна защитного цвета на ватной подкладке. Колпак шлема состоял из шести сферических треугольников, сужающихся кверху. В вершине вшивалась круглая пластинка диаметром 2 см, обтянутая таким же сукном. Спереди шлем имел простроченный овальный козырёк, а сзади – спускающийся вниз назатыльник с удлиненными концами, застегивающимися под подбородком на пуговицы. В сложенном виде назатыльник пристегивался петлями на кожаных хлястиках к двум пуговицам колпака, обтянутым цветным сукном. Над козырьком на шлем нашивалась суконная звезда диаметром 8,8 см. цветом по роду войск, очерченная по контуру чёрным кантом (для звезды из чёрного сукна была предусмотрена окантовка красной краской). В центре звезды крепился значок-кокарда.

Образец значка-кокарды для головных уборов был установлен приказом Народного Комиссара по военным делам 29 июля 1918 года № 594. Он изготавливался из жёлтой меди и имел форму пятиконечной звезды с перекрещенными плугом и молотом в центре (не путать с серпом и молотом – эта эмблема появилась на военных кокардах в 1922 году). С лицевой стороны значок покрывался красной эмалью. Наружные концы звезды вписывались в круг диаметром 36 мм, а внутренние – 20 мм.

Суконный шлем с простёганным мягким козырьком имел цветную пятиконечную звезду с расцветкой по роду войск.

Так, в пехоте носили малиновую звезду на шлеме, в кавалерии – синюю, в артиллерии – оранжевую (в приказе именуется «померанцевый» цвет), в инженерных и сапёрных войсках – чёрную, летчики аэропланов и воздухоплаватели аэростатов – голубую, пограничники – традиционно зелёного цвета. Звезда имела чёрную окантовку; соответственно, для чёрной звезды ввели красную окантовку. Шлем носили в холодное время.

Из трёх типов подобных головных уборов, созданных для Красной Армии, суконные шлемы времён гражданской войны были самыми высокими и имели крупные звёзды.

Приказом РВСР за № 628 от 8 апреля 1919 года была впервые регламентирована униформа бойцов Красной Армии. Были введены летняя рубаха, пехотная и кавалерийские шинели (в приказе они названы кафтанами) и головной убор. Головным убором для холодного времени года стал вновь утверждённый и несколько модернизированный суконный шлем. Этот образец и назвали «будёновкой» – по дивизии С.М. Буденного, в которой он впервые появился. Звезда зимнего головного убора в соответствии с новым описанием имела диаметр 10,5 см и отстояла от козырька вверх на 3,5 см.

Несмотря на введение единого обмундирования, до 1922 года войска не были полностью обеспечены им, поэтому многие донашивали обмундирование старой русской армии, оставшееся в большом количестве на складах или захваченное Красной Армией в качестве трофеев.

Приказом РВСР за № 322 от 31 января 1922 г. все установленные ранее предметы обмундирования, за исключением кожаных лаптей, которые ещё продолжали существовать, отменялись, и вместо них была введена единая, строго регламентированная форма одежды. Установлен единый покрой шинели, рубахи и головного убора.

Летний шлем был частью обмундирования красноармейцев на протяжении двух лет и в мае 1924 года вновь был заменён фуражкой, однако зимние будёновки продолжали использоваться, претерпев в 1922 году изменения фасона и цвета сукна, который стал тёмно-серым.

В связи с изменением формы шлема уменьшился диаметр нашивной звезды (до 9,5 см), а 13 апреля 1922 года был изменён красноармейский значок, на котором вместо плуга и молота стали изображать официальную эмблему рабоче-крестьянского государства – серп и молот. В 1926 году вновь был изменён цвет сукна шлема с тёмно-серого обратно на защитный. С несущественными изменениями будёновка продолжала служить основным зимним головным убором РККА. В таком виде её и застала Зимняя война, в ходе которой неожиданно выяснилось, что в сильный мороз будёновка держит тепло гораздо хуже, чем шапка-ушанка, в которую были одеты головы финских солдат. Эту ушанку у нас в те времена так и называли финкой, а сами финны звали её просто turkislakki – меховая шапка. Именно ею и было решено заменить будёновку, но процесс замены затянулся, и многие части воевали в будёновках в первые два с половиной года войны. Лишь когда в РККА было ведено новое обмундирование с погонами, будёновка окончательно исчезла из войск.

В первые послереволюционные месяцы красноармейцы и их командиры носили форму одежды, оставшуюся от царской армии, со споротыми погонами. Однако появление белых армий, солдаты которых носили форму того же покроя, вынудило командование РККА озаботиться введением новых элементов обмундирования, чтобы хоть издали хоть в темноте можно было легко отличить красноармейца от белогвардейца.

Первоначально был введён нагрудный знак в виде красной звезды, расположенной поверх венка, одна ветка которого была дубовой, а другая – лавровой. В центре же этой звезды располагались скрещённые плуг и молот, а 29 июля 1918 года была введена металлическая звёздочка для головного убора с теми же плугом и молотом.

Уже 7 мая 1918 года Народный комиссариат по военным делам РСФСР объявил конкурс по разработке нового обмундирования для военнослужащих РККА. В конкурсе приняли участие В. М. Васнецов, Б. М. Кустодиев, М. Д. Езучевский, С. Т. Аркадьевский и другие известные русские художники. 18 декабря 1918 года на основании представленных на конкурс работ Реввоенсовет Республики утвердил новый тип зимнего головного убора — суконный шлем, формой напоминавший средневековую «ерихонку» или шелом с бармицей — часть доспехов былинных русских богатырей, за что первоначально этот шлем и получил обиходное название «богатырка». Существует легенда о том, что будущая будёновка была создана ещё до революции как элемент будущей парадной формы русской армии. Возможно, проект такого головного убора и существовал, но приказов о его производстве, ни в архивах царских ведомств, ни в архивах Временного правительства до настоящего времени не найдено.

Будёновка.

Первое описание зимнего головного убора для всех родов войск было объявлено приказом РВСР за № 116 от 16 января 1919 года. Это был шлем из сукна защитного цвета на ватной подкладке. Колпак шлема состоял из шести сферических треугольников, сужающихся кверху. В вершине вшивалась круглая пластинка диаметром 2 см, обтянутая таким же сукном. Спереди шлем имел простроченный овальный козырёк, а сзади – спускающийся вниз назатыльник с удлиненными концами, застегивающимися под подбородком на пуговицы. В сложенном виде назатыльник пристегивался петлями на кожаных хлястиках к двум пуговицам колпака, обтянутым цветным сукном. Над козырьком на шлем нашивалась суконная звезда диаметром 8,8 см. цветом по роду войск, очерченная по контуру чёрным кантом (для звезды из чёрного сукна была предусмотрена окантовка красной краской). В центре звезды крепился значок-кокарда.

Образец значка-кокарды для головных уборов был установлен приказом Народного Комиссара по военным делам 29 июля 1918 года № 594. Он изготавливался из жёлтой меди и имел форму пятиконечной звезды с перекрещенными плугом и молотом в центре (не путать с серпом и молотом – эта эмблема появилась на военных кокардах в 1922 году). С лицевой стороны значок покрывался красной эмалью. Наружные концы звезды вписывались в круг диаметром 36 мм, а внутренние – 20 мм.

Суконный шлем с простёганным мягким козырьком имел цветную пятиконечную звезду с расцветкой по роду войск.

Так, в пехоте носили малиновую звезду на шлеме, в кавалерии – синюю, в артиллерии – оранжевую (в приказе именуется «померанцевый» цвет), в инженерных и сапёрных войсках – чёрную, летчики аэропланов и воздухоплаватели аэростатов – голубую, пограничники – традиционно зелёного цвета. Звезда имела чёрную окантовку; соответственно, для чёрной звезды ввели красную окантовку. Шлем носили в холодное время.

Из трёх типов подобных головных уборов, созданных для Красной Армии, суконные шлемы времён гражданской войны были самыми высокими и имели крупные звёзды.

Приказом РВСР за № 628 от 8 апреля 1919 года была впервые регламентирована униформа бойцов Красной Армии. Были введены летняя рубаха, пехотная и кавалерийские шинели (в приказе они названы кафтанами) и головной убор. Головным убором для холодного времени года стал вновь утверждённый и несколько модернизированный суконный шлем. Этот образец и назвали «будёновкой» – по дивизии С.М. Буденного, в которой он впервые появился. Звезда зимнего головного убора в соответствии с новым описанием имела диаметр 10,5 см и отстояла от козырька вверх на 3,5 см.

Несмотря на введение единого обмундирования, до 1922 года войска не были полностью обеспечены им, поэтому многие донашивали обмундирование старой русской армии, оставшееся в большом количестве на складах или захваченное Красной Армией в качестве трофеев.

Приказом РВСР за № 322 от 31 января 1922 г. все установленные ранее предметы обмундирования, за исключением кожаных лаптей, которые ещё продолжали существовать, отменялись, и вместо них была введена единая, строго регламентированная форма одежды. Установлен единый покрой шинели, рубахи и головного убора.

Летний шлем был частью обмундирования красноармейцев на протяжении двух лет и в мае 1924 года вновь был заменён фуражкой, однако зимние будёновки продолжали использоваться, претерпев в 1922 году изменения фасона и цвета сукна, который стал тёмно-серым.

В связи с изменением формы шлема уменьшился диаметр нашивной звезды (до 9,5 см), а 13 апреля 1922 года был изменён красноармейский значок, на котором вместо плуга и молота стали изображать официальную эмблему рабоче-крестьянского государства – серп и молот. В 1926 году вновь был изменён цвет сукна шлема с тёмно-серого обратно на защитный. С несущественными изменениями будёновка продолжала служить основным зимним головным убором РККА. В таком виде её и застала Зимняя война, в ходе которой неожиданно выяснилось, что в сильный мороз будёновка держит тепло гораздо хуже, чем шапка-ушанка, в которую были одеты головы финских солдат. Эту ушанку у нас в те времена так и называли финкой, а сами финны звали её просто turkislakki – меховая шапка. Именно ею и было решено заменить будёновку, но процесс замены затянулся, и многие части воевали в будёновках в первые два с половиной года войны. Лишь когда в РККА было ведено новое обмундирование с погонами, будёновка окончательно исчезла из войск.

Дядя Миша 15:57 16.01.2021

16 января 1934 родился Василий Лановой, советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист СССР, сегодня ему исполнилось 87 лет!

Василий Семёнович Лановой родился в Москве. Его родители были малограмотными крестьянами, приехавшими с Украины в 1931 году. Во время Великой Отечественной войны Василий и его сестры были разлучены с родителями, пережили оккупацию Украины, куда они поехали к дедушке и бабушке на лето. После освобождения Украины они вернулись в Москву. Побывав на спектакле «Том Сойер», поставленном драмкружком, Василий с друзьями тоже пришел в этот кружок. Он постепенно стал играть главные роли, за одну из которых (в спектакле «Аттестат зрелости») получил первую премию на Всесоюзном смотре самодеятельных театров в 1951 году. Окончив школу-семилетку, Василий решил было поступить в летное училище, но театральный педагог С.Л. Штейн убедил его продолжить школьное образование. Василий окончил среднюю школу с золотой медалью. Скорее из любопытства, чем по зову души, он поступил в Щукинское училище. Но в 18 лет он ушел в МГУ на факультет журналистики.

В то же время Лановой получил приглашение на пробы для фильма «Аттестат зрелости», где он сыграл Валентина Листовского. Успех фильма заставил Ланового вернуться в Щукинское училище. В 1956 году он получил приглашение на роль Павла Корчагина в одноименном фильме. Этот фильм получил призы Московского международного кинофестиваля в 1957 году и Всесоюзного Московского кинофестиваля в 1958 году.

После окончания училища Василий Лановой поступил в труппу Театра им. Вахтангова, где сначала играл одноплановые романтические роли. Постепенно ему удается освободиться от этого амплуа и добиться исполнения характерных, многоплановых ролей. Сегодня на сцене этого театра он играет в спектаклях - «Посвящение Еве», «Фредери́к, или Бульвар преступлений», «Последние лу́ны» и других.

В начале 1960-х годов Лановой становится популярным среди зрителей всего СССР благодаря роли капитана Грея в «Алых парусах» и эпизодической, но запоминающейся роли в картине «Полосатый рейс». Одной из любимых ролей актера стала роль Анатоля Курагина в эпопее Сергея Бондарчука «Война и мир» (1965–1967). В характер Анатоля Лановой привносит некоторые человечные черты. Другими крупными работами Ланового стали роли в фильмах: «Анна Каренина» (1967), «Офицеры» (1971), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Дни Турбиных» (1976) и других. Лановой снимался и в детективных фильмах («Пароль не нужен», «Петровка, 38», «Огарева, 6», «Приступить к ликвидации»), дважды он сыграл роль Феликса Дзержинского («Шестое июля» и «Бой на перекрестке»). В 1990-е годы Лановой снимался в ролях сотрудников госбезопасности («Черный квадрат», «Падение», «Крестоносец-2»). Среди его работ в новом тысячелетии - роли в картинах: «Брежнев», «Офицеры», «Дом на Озерной», «Ошибка следствия», «Бедные родственники», «Три мушкетера» и других.

Параллельно с работой в театре и кино Василий Семёнович с 1985 года преподает на кафедре сценической речи в Театральном училище имени Щукина, являясь профессором и заведующим этой кафедрой. Также он известен и как мастер художественного слова (чтец) - на телевидении и радио в его исполнении выходят циклы передач, где Лановой читает произведения А.Блока, А.Ахматовой, В.Маяковского, О.Берггольц, А.Пушкина. Ещё он является председателем межрегионального общественного фонда «Армия и культура» (с 1995 года), председателем попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк», членом Общественного совета при Министерстве обороны РФ и Почетным членом Общественного совета при Следственном комитете РФ.

Народный артист СССР и РСФСР, академик Российской академии кинематографических искусств «Ника», лауреат различных кинематографических, театральных и общественных премий - Василий Лановой награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, Дружбы, Почета, Александра Невского и другими наградами. Его перу принадлежат книги «Счастливые встречи» и «Летят за днями дни». Василий Семёнович Лановой и сегодня востребованный актер и педагог, он по-прежнему обаятелен, подтянут и энергичен. Живет и работает в Москве.

Василий Семёнович Лановой родился в Москве. Его родители были малограмотными крестьянами, приехавшими с Украины в 1931 году. Во время Великой Отечественной войны Василий и его сестры были разлучены с родителями, пережили оккупацию Украины, куда они поехали к дедушке и бабушке на лето. После освобождения Украины они вернулись в Москву. Побывав на спектакле «Том Сойер», поставленном драмкружком, Василий с друзьями тоже пришел в этот кружок. Он постепенно стал играть главные роли, за одну из которых (в спектакле «Аттестат зрелости») получил первую премию на Всесоюзном смотре самодеятельных театров в 1951 году. Окончив школу-семилетку, Василий решил было поступить в летное училище, но театральный педагог С.Л. Штейн убедил его продолжить школьное образование. Василий окончил среднюю школу с золотой медалью. Скорее из любопытства, чем по зову души, он поступил в Щукинское училище. Но в 18 лет он ушел в МГУ на факультет журналистики.

В то же время Лановой получил приглашение на пробы для фильма «Аттестат зрелости», где он сыграл Валентина Листовского. Успех фильма заставил Ланового вернуться в Щукинское училище. В 1956 году он получил приглашение на роль Павла Корчагина в одноименном фильме. Этот фильм получил призы Московского международного кинофестиваля в 1957 году и Всесоюзного Московского кинофестиваля в 1958 году.

После окончания училища Василий Лановой поступил в труппу Театра им. Вахтангова, где сначала играл одноплановые романтические роли. Постепенно ему удается освободиться от этого амплуа и добиться исполнения характерных, многоплановых ролей. Сегодня на сцене этого театра он играет в спектаклях - «Посвящение Еве», «Фредери́к, или Бульвар преступлений», «Последние лу́ны» и других.

В начале 1960-х годов Лановой становится популярным среди зрителей всего СССР благодаря роли капитана Грея в «Алых парусах» и эпизодической, но запоминающейся роли в картине «Полосатый рейс». Одной из любимых ролей актера стала роль Анатоля Курагина в эпопее Сергея Бондарчука «Война и мир» (1965–1967). В характер Анатоля Лановой привносит некоторые человечные черты. Другими крупными работами Ланового стали роли в фильмах: «Анна Каренина» (1967), «Офицеры» (1971), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Дни Турбиных» (1976) и других. Лановой снимался и в детективных фильмах («Пароль не нужен», «Петровка, 38», «Огарева, 6», «Приступить к ликвидации»), дважды он сыграл роль Феликса Дзержинского («Шестое июля» и «Бой на перекрестке»). В 1990-е годы Лановой снимался в ролях сотрудников госбезопасности («Черный квадрат», «Падение», «Крестоносец-2»). Среди его работ в новом тысячелетии - роли в картинах: «Брежнев», «Офицеры», «Дом на Озерной», «Ошибка следствия», «Бедные родственники», «Три мушкетера» и других.

Параллельно с работой в театре и кино Василий Семёнович с 1985 года преподает на кафедре сценической речи в Театральном училище имени Щукина, являясь профессором и заведующим этой кафедрой. Также он известен и как мастер художественного слова (чтец) - на телевидении и радио в его исполнении выходят циклы передач, где Лановой читает произведения А.Блока, А.Ахматовой, В.Маяковского, О.Берггольц, А.Пушкина. Ещё он является председателем межрегионального общественного фонда «Армия и культура» (с 1995 года), председателем попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк», членом Общественного совета при Министерстве обороны РФ и Почетным членом Общественного совета при Следственном комитете РФ.

Народный артист СССР и РСФСР, академик Российской академии кинематографических искусств «Ника», лауреат различных кинематографических, театральных и общественных премий - Василий Лановой награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, Дружбы, Почета, Александра Невского и другими наградами. Его перу принадлежат книги «Счастливые встречи» и «Летят за днями дни». Василий Семёнович Лановой и сегодня востребованный актер и педагог, он по-прежнему обаятелен, подтянут и энергичен. Живет и работает в Москве.

Дядя Миша 04:59 17.01.2021

17 января 1945 года родился Семен Альтов — советский и российский писатель-сатирик, Заслуженный деятель искусств России. Сегодня ему исполнилось 76 лет!

С годами из двух зол выбираешь все меньшее и меньшее. Невыносимых людей нет – есть узкие двери. Размеры моей благодарности будут безграничны в пределах разумного. Душа болит. Станешь лечить – начинает болеть печень. Женщинам в мужчинах больше всего нравятся вторичные половые признаки: дача, машина, квартира... Эти и другие афоризмы, ставшие уже народными, рождены талантом Альтова. Семён Теодорович Альтов (настоящая фамилия – Альтшуллер) родился в Свердловске (ныне – Екатеринбург). Окончил химико-технологический техникум и Ленинградский технологический институт имени Ленсовета. Однако вскоре понял, что химия ему неинтересна и решил попробовать себя в юмористике.

Начал писать он в 26 лет, и первыми его произведениями были афоризмы, публиковавшиеся в «Литературной газете».

Известность Семену Альтову принесли его юмористические произведения, которые читали с эстрады едва ли не все отечественные юмористы: Геннадий Хазанов, Клара Новикова, Ефим Шифрин, Владимир Винокур, Ян Арлазоров. Причем пишет Альтов в разных жанрах: монолог, притча, рассказ, басня. Самые известные рассказы писателя: «Статуя Геракла», «Кающаяся Магдалина», «Взятка». Более 20 лет Семён Теодорович и сам читает свои произведения на эстраде. Его манера чтения по бумажке с серьезным выражением лица вызывает неизменный хохот в зале. Его своеобразный голос легко узнаваем. Сам Альтов шутит по этому поводу: «Если с годами произойдет разжижение мозгов, и я больше не смогу писать, то, благодаря этому голосу, я пойду в службу "секс по телефону"». Заслуженный деятель искусств России Альтов в 1994 году получил приз Международного фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап». Сегодня Семён Альтов продолжает радовать поклонников новыми произведениями, также он принимает участие в различных юмористических телепередачах и других телепроектах, а еще является автором нескольких книг. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

С годами из двух зол выбираешь все меньшее и меньшее. Невыносимых людей нет – есть узкие двери. Размеры моей благодарности будут безграничны в пределах разумного. Душа болит. Станешь лечить – начинает болеть печень. Женщинам в мужчинах больше всего нравятся вторичные половые признаки: дача, машина, квартира... Эти и другие афоризмы, ставшие уже народными, рождены талантом Альтова. Семён Теодорович Альтов (настоящая фамилия – Альтшуллер) родился в Свердловске (ныне – Екатеринбург). Окончил химико-технологический техникум и Ленинградский технологический институт имени Ленсовета. Однако вскоре понял, что химия ему неинтересна и решил попробовать себя в юмористике.

Начал писать он в 26 лет, и первыми его произведениями были афоризмы, публиковавшиеся в «Литературной газете».

Известность Семену Альтову принесли его юмористические произведения, которые читали с эстрады едва ли не все отечественные юмористы: Геннадий Хазанов, Клара Новикова, Ефим Шифрин, Владимир Винокур, Ян Арлазоров. Причем пишет Альтов в разных жанрах: монолог, притча, рассказ, басня. Самые известные рассказы писателя: «Статуя Геракла», «Кающаяся Магдалина», «Взятка». Более 20 лет Семён Теодорович и сам читает свои произведения на эстраде. Его манера чтения по бумажке с серьезным выражением лица вызывает неизменный хохот в зале. Его своеобразный голос легко узнаваем. Сам Альтов шутит по этому поводу: «Если с годами произойдет разжижение мозгов, и я больше не смогу писать, то, благодаря этому голосу, я пойду в службу "секс по телефону"». Заслуженный деятель искусств России Альтов в 1994 году получил приз Международного фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап». Сегодня Семён Альтов продолжает радовать поклонников новыми произведениями, также он принимает участие в различных юмористических телепередачах и других телепроектах, а еще является автором нескольких книг. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Дядя Миша 05:06 17.01.2021

Родился 17 января 1950 года родился Евгений Владимирович Головин Ему сегодня исполнился 71 год!

Родился в Рязани. Заслуженный артист России (2002).

Музыкой и пением систематически начал заниматься в период военной службы в МВО (1969-1971).

С 1971 по 1975 гг. обучался в Гнесинском училище, а с 1979 по 1985 годы совершенствовал своё профессиональное мастерство в ГИТИСе (ныне Академия театрального искусства).

Начиная с 70-х годов, являясь солистом Москонцерта, выступал с лучшими оркестрами страны (Кнушевицкого, Силантьева и др.). Участвовал в теле- и радиопередачах, записывался на грампластинки.

"Звездная песня неба" - именно с этой популярной песней в телевизионном фестивале "Песня Года" выступил в 1977 году. Эта, и ещё рад песен, принесли артисту успех на всесоюзной эстраде.

Первым из советских артистов получил премию Гран-При в Чехословакии на конкурсе "Интерталант". В советские годы певец активно гастролировал: он побывал практически во всех городах бывшего СССР, участвовал в международных программах во всех соцстранах, а также на Кубе, во Вьетнаме, Лаосе.

В настоящее время продолжается концертная деятельность певца, готовятся к выходу новые компакт-диски с песнями и романсами.

Родился в Рязани. Заслуженный артист России (2002).

Музыкой и пением систематически начал заниматься в период военной службы в МВО (1969-1971).

С 1971 по 1975 гг. обучался в Гнесинском училище, а с 1979 по 1985 годы совершенствовал своё профессиональное мастерство в ГИТИСе (ныне Академия театрального искусства).

Начиная с 70-х годов, являясь солистом Москонцерта, выступал с лучшими оркестрами страны (Кнушевицкого, Силантьева и др.). Участвовал в теле- и радиопередачах, записывался на грампластинки.

"Звездная песня неба" - именно с этой популярной песней в телевизионном фестивале "Песня Года" выступил в 1977 году. Эта, и ещё рад песен, принесли артисту успех на всесоюзной эстраде.

Первым из советских артистов получил премию Гран-При в Чехословакии на конкурсе "Интерталант". В советские годы певец активно гастролировал: он побывал практически во всех городах бывшего СССР, участвовал в международных программах во всех соцстранах, а также на Кубе, во Вьетнаме, Лаосе.

В настоящее время продолжается концертная деятельность певца, готовятся к выходу новые компакт-диски с песнями и романсами.

Дядя Миша 05:15 17.01.2021

17 января 1863 г родился Константин Станиславский — русский актер, режиссер, педагог, реформатор театра, Народный артист СССР.

Он – актер, режиссер, педагог, теоретик и реформатор театра, основатель Московского Художественного театра, создатель системы актерского искусства, которая носит его имя – система Станиславского. Константин Сергеевич Станиславский (настоящая его фамилия Алексеев) родился в Москве в семье богатого промышленника Алексеева, который состоял в родстве с Мамонтовыми и Третьяковыми. Талант Станиславского достался ему от бабушки-француженки, которая была известной парижской актрисой. Впервые Константин выступил на домашней сцене, готовился к карьере оперного певца. В 1898 году он совместно с Немировичем-Данченко основал Московский Художественный театр (МХТ) и возглавлял его до конца жизни. Успех к театру пришел после знакомства его основателей с А.П. Чеховым. «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» – это лучшие спектакли театра.

В начале 20 века Станиславский приступает к разработке своей системы актерского мастерства. Он создал науку о творчестве артиста, сформулировал законы поведения актера на сцене. Главное, считал Станиславский, – это создать на сцене иллюзию живой действительности. И на сцене нет маленьких ролей, так же как и в жизни ценен каждый человек. В 1912 году он основал при МХТ 1-ю Студию, чтобы проверить и отработать свою систему в работе с молодежью. Также Константин Сергеевич - автор книг «Работа актера над собой» и «Моя жизнь в искусстве», которые в чести у актеров и сегодня. Вся его деятельность оказала огромное влияние на советскую режиссерскую и актерскую школу, способствовала возникновению различных театральных направлений. Народный артист СССР Станиславский был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

Умер Константин Сергеевич Станиславский в Москве 7 августа 1938 года от сердечной недостаточности.

Женой Станиславского была актриса МХАТ, народная артистка РСФСР Мария Петровна Лилина (Перевощикова). Их дочь – Кира Алексеева-Фальк долгое время была директором мемориального музея, который с 1948 года открыт в доме, где жил Станиславский.

Он – актер, режиссер, педагог, теоретик и реформатор театра, основатель Московского Художественного театра, создатель системы актерского искусства, которая носит его имя – система Станиславского. Константин Сергеевич Станиславский (настоящая его фамилия Алексеев) родился в Москве в семье богатого промышленника Алексеева, который состоял в родстве с Мамонтовыми и Третьяковыми. Талант Станиславского достался ему от бабушки-француженки, которая была известной парижской актрисой. Впервые Константин выступил на домашней сцене, готовился к карьере оперного певца. В 1898 году он совместно с Немировичем-Данченко основал Московский Художественный театр (МХТ) и возглавлял его до конца жизни. Успех к театру пришел после знакомства его основателей с А.П. Чеховым. «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» – это лучшие спектакли театра.

В начале 20 века Станиславский приступает к разработке своей системы актерского мастерства. Он создал науку о творчестве артиста, сформулировал законы поведения актера на сцене. Главное, считал Станиславский, – это создать на сцене иллюзию живой действительности. И на сцене нет маленьких ролей, так же как и в жизни ценен каждый человек. В 1912 году он основал при МХТ 1-ю Студию, чтобы проверить и отработать свою систему в работе с молодежью. Также Константин Сергеевич - автор книг «Работа актера над собой» и «Моя жизнь в искусстве», которые в чести у актеров и сегодня. Вся его деятельность оказала огромное влияние на советскую режиссерскую и актерскую школу, способствовала возникновению различных театральных направлений. Народный артист СССР Станиславский был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

Умер Константин Сергеевич Станиславский в Москве 7 августа 1938 года от сердечной недостаточности.

Женой Станиславского была актриса МХАТ, народная артистка РСФСР Мария Петровна Лилина (Перевощикова). Их дочь – Кира Алексеева-Фальк долгое время была директором мемориального музея, который с 1948 года открыт в доме, где жил Станиславский.

Дядя Миша 10:03 17.01.2021

17 января 1960 года родился И́горь Юрьевич Николаев — советский и российский композитор, певец, гитарист, пианист, музыкант, автор песен, продюсер, актёр. Народный артист РФ (2019). Заслуженный деятель искусств РФ (2001). Сегодня ему исполнился 61 год!

Родился в городе Холмск (Сахалинская область) в семье поэта-мариниста и капитана дальнего плавания, члена Союза писателей СССР Юрия Ивановича Николаева и бухгалтера Светланы Митрофановны Николаевой.

В 1974 году оканчивает музыкальную школу по классу скрипки и поступает в Сахалинское музыкальное училище по классу теории музыки.

В 1975 году уезжает из Южно-Сахалинска в Москву, где продолжает учёбу в Музыкальном училище при Московской консерватории им. П. И. Чайковского.

В 1978 году у Игоря и его жены Елены родилась дочь Юлия. Служил в ансамбле песни и пляски Московского военного округа.

Начиная с 1980 года, Игорь Николаев начинает работать в качестве клавишника и аранжировщика в ансамбле Аллы Пугачёвой «Рецитал». В 1980 году оканчивает Московский институт культуры (эстрадное отделение, класс композитора Игоря Бриля).

Успех в 80-е годы приходил к тем, кто снимался на телевидении. Николаеву повезло – его песню «Как жаль, что вас здесь нет» исполнила Людмила Гурченко во время концерта «Новогодний аттракцион-1983».

В 1983 году Алла Пугачёва исполняет первые песни, написанные для неё Игорем Николаевым: «Айсберг» и «Расскажите, птицы».

В 1985 году на телевизионном конкурсе «Песня года» состоялись премьеры песен Игоря Николаева: «Паромщик» в исполнении Аллы Пугачёвой и «Комарово» в исполнении Игоря Скляра.

Сольная карьера певца стартовала в 1986 году с песни «Мельница», стихи для которой написал Павел Жагун, а через год вышел альбом с таким же названием.

Огромным творческим событием стал гастрольный тур по Японии, в который они вдвоем с Аллой Пугачевой отправились, воспользовавшись приглашением звезды японской поп-сцены Токико Като, перепевшей песни Николаева «100 друзей» и Пугачевой «Миллион алых роз» на японском языке.

После этого певец и композитор стал известным за пределами страны. В 1989 году его пригласили в Швецию в качестве соведущего с дуэтом «Roxette» на церемонию премии «Grammis» (шведский эквивалент американской Грэмми). На следующий год он стал участником советско-американского проекта, результат – выпуск диска с композицией «Cold Sky» в исполнении американки Синди Лопер. А еще через год спел дуэтом со шведкой Леной Филиппсон и включил композицию в альбом «Фантастика».

В 1990 году на сцене советской эстрады появилась новая звезда – Наташа Королева. Загореться ее звезде помог не кто иной, как Игорь Николаев. Он как раз находился в поиске девушки для записи совместного альбома, и продюсер Марта Могилевская посоветовала обратить внимание на юную голосистую украинку.

Многолетнее совместное творчество принесло много хитов и событий: альбом «Мисс Разлука» (1991); программа в «Олимпийском» (1992) и «Мэдисон Сквер Гарден» (1997) – «Дельфин и русалка»; альбом «Поклонник» (1994); сборник «Конфетти» (1995); концерт на 25-летний юбилей певицы в Киеве; концерт в ГЦКЗ «Россия» (1999).

Несмотря на успех юной протеже, после выхода «Тюльпанов» без труда собиравшей стадионы, Николаев не бросил сотрудничество с другими исполнителями. В 1992 году он подготовил программу «Не улетай, любовь» певицы Ирины Аллегровой, с которой она выступила на сцене «Олимпийского» (после эти песни перекочевали в альбом «Странник мой»).

1994 – год выхода сольного альбома Николаева «Малиновое вино», а следующий год ознаменовался появлением сборника «Выпьем за любовь».

В 1995 году он был признан композитором года, а в следующем получил премию «Поэт года». За лирическую композицию «Пять причин» Николаев был удостоен «Золотого граммофона». В 1997 году Николаев и Королева впервые исполнили концертную программу «Дельфина и русалка» (сам альбом вышел 3 года спустя и был признан альбомом года) в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гарден. На том же концерте композитор совместно с Дианой Гурцкая исполнил композицию «Волшебное стекло».

В 1998 году Игорь Николаев пригласил зрителей на творческий вечер, ставший настоящим событием года. Неожиданной и приятной новостью была награда, подписанная Владимиром Путиным – ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств страны. Чуть позже свет увидел альбом «Игорь Николаев-98» с песнями, исполненными на творческих вечерах звезд российской эстрады – Иосифа Кобзона, Владимира Винокура, Льва Лещенко, Наташи Королевой.

Новый век начался для артиста с альбома «Разбитая чашка любви», на создание которого музыканта подвиг разрыв с Наташей Королевой. За 2 года композитор оправился от утраты, в связи с чем выпустил сборник новых песен под названием «Прости и отпусти».

Американские поклонники творчества Игоря Николаева вновь смогли увидеть и услышать его в Нью-Йорке в 2007 году. А 2008-ой принес исполнение мечты композитора – он написал музыку к фильму «Скажи это по-русски». Тогда же ему был присужден Серебряный Орден Детства. В 2009 году артист успешно гастролировал по Америке с новой исполнительницей его песен Юлией Проскуряковой.

Песня Игоря Николаева и Игоря Крутого стала гимном на закрытии Олимпийских игр в 2014 году – «Олимпийский вальс» был исполнен оперной дивой Хиблы Герзмава в сопровождении оркестра Валерия Гергиева.

Композитор полон творческий энергии, он не собирается останавливаться на достигнутом. Игорь Николаев пишет музыку, замышляет новые проекты, следит за культурной жизнью в стране. Композитор старается быть ближе к молодежи.

Родился в городе Холмск (Сахалинская область) в семье поэта-мариниста и капитана дальнего плавания, члена Союза писателей СССР Юрия Ивановича Николаева и бухгалтера Светланы Митрофановны Николаевой.

В 1974 году оканчивает музыкальную школу по классу скрипки и поступает в Сахалинское музыкальное училище по классу теории музыки.

В 1975 году уезжает из Южно-Сахалинска в Москву, где продолжает учёбу в Музыкальном училище при Московской консерватории им. П. И. Чайковского.

В 1978 году у Игоря и его жены Елены родилась дочь Юлия. Служил в ансамбле песни и пляски Московского военного округа.

Начиная с 1980 года, Игорь Николаев начинает работать в качестве клавишника и аранжировщика в ансамбле Аллы Пугачёвой «Рецитал». В 1980 году оканчивает Московский институт культуры (эстрадное отделение, класс композитора Игоря Бриля).

Успех в 80-е годы приходил к тем, кто снимался на телевидении. Николаеву повезло – его песню «Как жаль, что вас здесь нет» исполнила Людмила Гурченко во время концерта «Новогодний аттракцион-1983».

В 1983 году Алла Пугачёва исполняет первые песни, написанные для неё Игорем Николаевым: «Айсберг» и «Расскажите, птицы».

В 1985 году на телевизионном конкурсе «Песня года» состоялись премьеры песен Игоря Николаева: «Паромщик» в исполнении Аллы Пугачёвой и «Комарово» в исполнении Игоря Скляра.

Сольная карьера певца стартовала в 1986 году с песни «Мельница», стихи для которой написал Павел Жагун, а через год вышел альбом с таким же названием.

Огромным творческим событием стал гастрольный тур по Японии, в который они вдвоем с Аллой Пугачевой отправились, воспользовавшись приглашением звезды японской поп-сцены Токико Като, перепевшей песни Николаева «100 друзей» и Пугачевой «Миллион алых роз» на японском языке.

После этого певец и композитор стал известным за пределами страны. В 1989 году его пригласили в Швецию в качестве соведущего с дуэтом «Roxette» на церемонию премии «Grammis» (шведский эквивалент американской Грэмми). На следующий год он стал участником советско-американского проекта, результат – выпуск диска с композицией «Cold Sky» в исполнении американки Синди Лопер. А еще через год спел дуэтом со шведкой Леной Филиппсон и включил композицию в альбом «Фантастика».

В 1990 году на сцене советской эстрады появилась новая звезда – Наташа Королева. Загореться ее звезде помог не кто иной, как Игорь Николаев. Он как раз находился в поиске девушки для записи совместного альбома, и продюсер Марта Могилевская посоветовала обратить внимание на юную голосистую украинку.

Многолетнее совместное творчество принесло много хитов и событий: альбом «Мисс Разлука» (1991); программа в «Олимпийском» (1992) и «Мэдисон Сквер Гарден» (1997) – «Дельфин и русалка»; альбом «Поклонник» (1994); сборник «Конфетти» (1995); концерт на 25-летний юбилей певицы в Киеве; концерт в ГЦКЗ «Россия» (1999).

Несмотря на успех юной протеже, после выхода «Тюльпанов» без труда собиравшей стадионы, Николаев не бросил сотрудничество с другими исполнителями. В 1992 году он подготовил программу «Не улетай, любовь» певицы Ирины Аллегровой, с которой она выступила на сцене «Олимпийского» (после эти песни перекочевали в альбом «Странник мой»).

1994 – год выхода сольного альбома Николаева «Малиновое вино», а следующий год ознаменовался появлением сборника «Выпьем за любовь».

В 1995 году он был признан композитором года, а в следующем получил премию «Поэт года». За лирическую композицию «Пять причин» Николаев был удостоен «Золотого граммофона». В 1997 году Николаев и Королева впервые исполнили концертную программу «Дельфина и русалка» (сам альбом вышел 3 года спустя и был признан альбомом года) в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гарден. На том же концерте композитор совместно с Дианой Гурцкая исполнил композицию «Волшебное стекло».

В 1998 году Игорь Николаев пригласил зрителей на творческий вечер, ставший настоящим событием года. Неожиданной и приятной новостью была награда, подписанная Владимиром Путиным – ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств страны. Чуть позже свет увидел альбом «Игорь Николаев-98» с песнями, исполненными на творческих вечерах звезд российской эстрады – Иосифа Кобзона, Владимира Винокура, Льва Лещенко, Наташи Королевой.

Новый век начался для артиста с альбома «Разбитая чашка любви», на создание которого музыканта подвиг разрыв с Наташей Королевой. За 2 года композитор оправился от утраты, в связи с чем выпустил сборник новых песен под названием «Прости и отпусти».

Американские поклонники творчества Игоря Николаева вновь смогли увидеть и услышать его в Нью-Йорке в 2007 году. А 2008-ой принес исполнение мечты композитора – он написал музыку к фильму «Скажи это по-русски». Тогда же ему был присужден Серебряный Орден Детства. В 2009 году артист успешно гастролировал по Америке с новой исполнительницей его песен Юлией Проскуряковой.

Песня Игоря Николаева и Игоря Крутого стала гимном на закрытии Олимпийских игр в 2014 году – «Олимпийский вальс» был исполнен оперной дивой Хиблы Герзмава в сопровождении оркестра Валерия Гергиева.

Композитор полон творческий энергии, он не собирается останавливаться на достигнутом. Игорь Николаев пишет музыку, замышляет новые проекты, следит за культурной жизнью в стране. Композитор старается быть ближе к молодежи.

Дядя Миша 05:06 18.01.2021

18 января 1943 г. 78 лет назад День прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

18 января для россиян и, особенно, для петербуржцев является особенной датой. В этот день в далеком 1943 году в ходе Великой Отечественной войны состоялся прорыв блокады Ленинграда. Несмотря на то, что город оставался осажденным еще год, с прорывом блокады значительно улучшилась обстановка на всём Ленинградском фронте. По планам Ставки Верховного главнокомандующего, советские войска ударами двух фронтов – Ленинградского с запада и Волховского с востока – должны были разгромить вражескую группировку, удерживавшую Шлиссельбургско-Синявинский выступ. Командование фронтами было поручено генерал-лейтенанту Л.А. Говорову и генералу армии К.А. Мерецкову. Координировали взаимодействие представители Ставки – генерал армии Г.К. Жуков и маршал К.Е. Ворошилов.

12 января 1943 года после артиллерийской подготовки, начавшейся в 9 часов 30 минут и продолжавшейся 2 часа 10 минут, 67-я армия Ленинградского фронта нанесла мощный удар с запада на восток. Наступление поддерживали 2-я ударная и 8-я армии Волховского фронта, корабли, береговая артиллерия и авиация. Несмотря на упорное сопротивление противника, к исходу 13 января расстояние между армиями сократилось до 5-6 километров, а 14 января – до двух километров. Командование немецко-фашистских войск, стремясь любой ценой удержать Рабочие посёлки № 1 и 5, перебрасывало свои подразделения с других участков фронта. Группировка врага несколько раз безуспешно пыталась прорваться на юг к своим главным силам.

А через 6 дней, 18 января на окраине Рабочего посёлка № 1 под Шлиссельбургом части 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта соединились с частями 372-й дивизии Волховского фронта. В этот же день был полностью освобождён Шлиссельбург и всё южное побережье Ладожского озера. К 18 января 1943 года в городе оставалось около 800 тысяч человек. Около полуночи по радио было передано сообщение о прорыве блокады. Горожане стали выходить на улицы, крича и ликуя. Весь Ленинград был украшен флагами. Появилась надежда на то, что родной город будет освобожден. И хотя полностью блокадное кольцо было снято лишь 27 января 1944 года, а в результате прорыва кольца блокады был отвоёван лишь узкий коридор – полоска торфяного болота, значение этого дня для дальнейшей судьбы Ленинграда трудно переоценить. Пробитый вдоль берега коридор от Волховского фронта к Шлиссельбургу шириной 8-11 километров восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. По южному берегу Ладожского озера развернулось строительство железной дороги Шлиссельбург – Поляны протяженностью 36 км. 6 февраля по новой «Дороге жизни» в Ленинград пошли поезда. Первый, главный шаг к освобождению Ленинграда был сделан. А 27 января в нашей стране отмечается День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

18 января для россиян и, особенно, для петербуржцев является особенной датой. В этот день в далеком 1943 году в ходе Великой Отечественной войны состоялся прорыв блокады Ленинграда. Несмотря на то, что город оставался осажденным еще год, с прорывом блокады значительно улучшилась обстановка на всём Ленинградском фронте. По планам Ставки Верховного главнокомандующего, советские войска ударами двух фронтов – Ленинградского с запада и Волховского с востока – должны были разгромить вражескую группировку, удерживавшую Шлиссельбургско-Синявинский выступ. Командование фронтами было поручено генерал-лейтенанту Л.А. Говорову и генералу армии К.А. Мерецкову. Координировали взаимодействие представители Ставки – генерал армии Г.К. Жуков и маршал К.Е. Ворошилов.

12 января 1943 года после артиллерийской подготовки, начавшейся в 9 часов 30 минут и продолжавшейся 2 часа 10 минут, 67-я армия Ленинградского фронта нанесла мощный удар с запада на восток. Наступление поддерживали 2-я ударная и 8-я армии Волховского фронта, корабли, береговая артиллерия и авиация. Несмотря на упорное сопротивление противника, к исходу 13 января расстояние между армиями сократилось до 5-6 километров, а 14 января – до двух километров. Командование немецко-фашистских войск, стремясь любой ценой удержать Рабочие посёлки № 1 и 5, перебрасывало свои подразделения с других участков фронта. Группировка врага несколько раз безуспешно пыталась прорваться на юг к своим главным силам.

А через 6 дней, 18 января на окраине Рабочего посёлка № 1 под Шлиссельбургом части 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта соединились с частями 372-й дивизии Волховского фронта. В этот же день был полностью освобождён Шлиссельбург и всё южное побережье Ладожского озера. К 18 января 1943 года в городе оставалось около 800 тысяч человек. Около полуночи по радио было передано сообщение о прорыве блокады. Горожане стали выходить на улицы, крича и ликуя. Весь Ленинград был украшен флагами. Появилась надежда на то, что родной город будет освобожден. И хотя полностью блокадное кольцо было снято лишь 27 января 1944 года, а в результате прорыва кольца блокады был отвоёван лишь узкий коридор – полоска торфяного болота, значение этого дня для дальнейшей судьбы Ленинграда трудно переоценить. Пробитый вдоль берега коридор от Волховского фронта к Шлиссельбургу шириной 8-11 километров восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. По южному берегу Ладожского озера развернулось строительство железной дороги Шлиссельбург – Поляны протяженностью 36 км. 6 февраля по новой «Дороге жизни» в Ленинград пошли поезда. Первый, главный шаг к освобождению Ленинграда был сделан. А 27 января в нашей стране отмечается День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Дядя Миша 06:40 18.01.2021

18 января 1904 года родился Борис Бабочкин — советский актер и режиссер, педагог, Народный

артист СССР.

Борис Андреевич Бабочкин родился в Саратове. Его актерские данные проявились очень рано, и уже в четыре года он выступал на новогодних ёлках вместе со старшим братом Виталием. После Октябрьской революции, 15 лет от роду он служил в политотделе 4-й армии Восточного фронта. В состав этой армии входила чапаевская дивизия. И хотя самого Чапаева Борис ни разу не встречал, он знал похожих командиров, и, когда пришло его время сняться в фильме в роли Чапаева, он блестяще сыграл эту роль. После демобилизации Борис сдал экзамены и был принят на старший курс драматической студии, но учился он недолго. Вскоре руководитель студии дал ему рекомендательное письмо к В.Немировичу-Данченко, и Бабочкин уехал в Москву. Было это в 1920 году. Но Борис, решив добиться всего сам, без посторонней помощи, поступил в две театральные школы, а затем выбрал для обучения школу «Молодые мастера» И.Н. Певцова.

Бабочкин играл в театрах Москвы, Воронежа, Могилева и других городов. За шесть лет он сыграл более 200 разных ролей. Бродячая жизнь закончилась в 1927 году приглашением в Ленинградский театр сатиры. В этом же году он снялся в своем первом фильме. Вершиной творчества этого актера считается роль Чапаева в одноименном фильме братьев Васильевых, вышедшем в 1934 году, и в 1941 году получившем Сталинскую премию. Бабочкин создал яркий, запоминающийся образ командарма, который вытеснил реальный образ Чапаева. Во многом благодаря Бабочкину, Чапаев стал всенародным любимцем, героем народного фольклора и анекдотов. С 1937 года Бабочкин не только актер, но и режиссер в БДТ им. Горького, а затем – художественный руководитель театра. С 1940 года он жил в Москве, где работал сначала в Театре имени Е.Вахтангова, а затем стал актером и режиссером Театра-студии киноактера. В 1949 году Бабочкин перешел в Малый театр, а уже через два года был приглашен в Народный театр Софии (Болгария), где поставил спектакли: «Разлом» Лавренёва, «Дачники» М.Горького, «Лейпциг, 33» Компанейца и Кронфельда. По возвращении в СССР в 1952 году, он стал главным режиссером Московского театра им. Пушкина, а в 1955 году вернулся в Малый театр.

Все это время Борис Андреевич также много снимался в кино («Подруги», «Непобедимые», «Фронт», «Родные поля»). За роль Сэма Боулдера в фильме «Бегство Мак-Кинли» (1975) Бабочкин получает Государственную премию СССР (посмертно в 1977 году). Параллельно с работой в театре и кино он с 1944 года еще и преподавал во ВГИКе (с 1966 профессор). Народный артист СССР, лауреат нескольких государственных премий - Бабочкин был награжден тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Умер Борис Андреевич Бабочкин 17 июля 1975 года в Москве от сердечного приступа.

артист СССР.